印光法师像作为近代佛教文化的重要象征,不仅是净土宗第十三代祖师法身与精神的具象呈现,更承载着深厚的宗教内涵、艺术价值与文化意义,法师像以多种形式流传于世,包括摄影像、画像、雕塑像等,每种形式都从不同角度诠释了其“法门砥柱”的庄严气象与慈悲情怀。

印光法师(1861-1942),俗姓赵,名绍伊,法名圣量,别号常惭愧僧,生于陕西合阳,幼年聪慧,及长博通儒典,后于西安兴教寺出家,专修净土法门,法师一生以“弘法利生”为己任,文字三藏尤为精深,所著《印光法师文钞》被奉为净土宗修行的指南,其“敦伦尽分,闲邪存诚,诸恶莫作,众善奉行”的理念,深刻影响了近代佛教的复兴与民间道德的重建,印光法师像的诞生与流传,本质上是对法师思想与精神的具象化传播,成为连接信仰与文化的纽带。

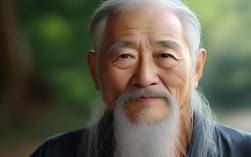

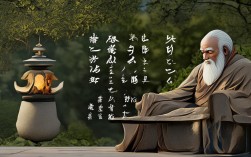

从形式上看,印光法师像可分为写实型与象征型两大类,写实型以摄影像为代表,多为法师晚年所摄,如1930年代在苏州灵岩山寺留下的黑白照片,这类影像以真实记录为特点,法师身着灰色旧僧袍,面容清癯,双目微阖而神光内敛,嘴角含笑似蕴含慈悲,双手结法印或持念珠,整体呈现出“外现僧相,内密圆通”的修行者风范,此类影像因贴近真实,成为后世绘制、雕刻法师像的基础蓝本,具有极高的史料价值,象征型则以画像与雕塑像为主,融合传统宗教艺术的程式化表达与法师个人特质,常见的画像中,法师常结跏趺坐于蒲团之上,背后衬以莲花或祥云图案,象征其“花开见佛”的净土境界;面部刻画上,既保留摄影像的清癯特征,又通过工笔细绘强化眉宇间的庄严与眼角的慈祥,形成“庄严中见慈悲,静定中含智慧”的艺术效果,雕塑像则多采用木雕、石雕或铜雕材质,如苏州灵岩山寺的铜像、陕西法门寺的石刻像等,注重立体线条的勾勒,僧袍褶皱自然垂落,念珠颗粒分明,在静态中传递出法师“以身为范,以身说法”的教化力量。

不同材质与工艺的法师像,其艺术风格与文化内涵亦各有侧重,传统绢本设色画像,多采用“吴门画派”的细腻笔法,色彩淡雅而不失庄重,背景常绘经书、净瓶等法器,暗喻法师“教观双运”的弘法理念;现代油画或数字绘画则在保留传统元素的基础上,融入写实主义光影技法,增强画面的立体感与感染力,更贴近当代信徒的审美需求,雕塑像中,木雕以温润的质感传递法师的“慈悲如母”,石雕则以坚硬的材质象征其“戒行如山”,铜雕则通过岁月包浆形成独特的古韵,仿佛法师的精神历经时光洗礼而愈发醇厚,这些艺术形式的多样性,既满足了不同地域、不同时代信众的供奉需求,也反映了佛教艺术“随缘应化”的圆融特质。

印光法师像的宗教意义,首先在于其“加持道场”的象征功能,在净土宗寺院中,法师像常供奉于大殿两侧或祖师堂,与阿弥陀佛、观世音菩萨像形成“本尊与祖师”的信仰体系,引导信众“以祖师为榜样,以弥陀为归依”,法师像前的香火与诵经声,不仅是信众对祖师的崇敬,更是对“老实念佛、一生解脱”净土理念的践行,法师像是法师“悲智愿行”的视觉化表达,其清癯的面容与简朴的僧袍,彰显法师“少欲知足、头陀苦行”的修行风格;微闭的双目与含笑的嘴角,则体现其“内观自性、外度众生”的慈悲精神,信众瞻礼法师像时,不仅能感受到宗教庄严的摄受力,更能从中领悟“修行即生活,生活即修行”的生活禅意。

从文化传承角度看,印光法师像超越了单纯的宗教符号,成为近代佛教中国化与世俗化的重要见证,法师一生提倡“儒佛融通”,认为“世间善法,佛世所重”,其像中所蕴含的“敦伦尽分”的伦理思想,与儒家“修身齐家”的理念高度契合,使得佛教信仰更容易被中国社会大众接受,在近代社会转型期,法师像通过文钞、报刊、影像等媒介广泛传播,成为连接传统价值与现代文明的桥梁,民国时期的佛教刊物常以法师像为封面,配以“挽回世道人心”的标语,既强化了法师的宗教权威,也推动了佛教在公共领域的文化表达,法师像不仅存在于寺院与信众家中,更出现在博物馆、文化展览中,成为研究近代佛教史、艺术史与文化史的重要实物资料。

随着时代发展,印光法师像的传播形式也在不断创新,除传统绘画与雕塑外,数字技术让法师形象以动画、VR等形式走进年轻群体,如“印光法师故事”系列动画,通过动态影像讲述法师生平,使“老实念佛”的理念以更生动的方式被当代人接受,文创产品中的法师像书签、摆件等,则将宗教艺术融入日常生活,实现了“信仰生活化,生活信仰化”的现代诠释,这种传统与现代的融合,既守护了法师像的精神内核,又赋予其新的时代生命力,彰显了佛教文化“契理契机”的永恒价值。

印光法师像主要类型及特点对比

| 版本类型 | 材质与工艺 | 艺术特征 | 流传范围与功能 |

|---|---|---|---|

| 摄影像 | 黑白/数码照片 | 写实记录,面容清癯,神态内敛 | 历史档案,后世艺术创作蓝本 |

| 绢本设色画像 | 绢、矿物颜料 | 工笔细腻,背景衬法器与祥云 | 寺院供奉,传统艺术收藏 |

| 油画 | 布面、油画颜料 | 光影立体,色彩庄重 | 现代寺院,公共文化空间 |

| 木雕/石雕像 | 楠木/青石,雕刻 | 线条流畅,质感古朴 | 祖师堂,宗教场所核心供奉 |

| 数字绘画/动画 | 数字技术 | 动态呈现,风格多样 | 新媒体传播,年轻群体教育 |

相关问答FAQs

问题1:现存最早的印光法师像有哪些?其历史价值如何?

答:现存最早的印光法师像多为民国时期的摄影像与早期木刻画,摄影像以1930年代法师驻锡苏州灵岩山寺时拍摄的几张黑白照片最为珍贵,这些影像由法师弟子或信众拍摄,真实记录了晚年的容貌与修行状态,是研究法师生平的第一手资料,早期木刻画则见于民国佛教刊物,如《佛学半月刊》所载法师像,采用传统线描技法,虽略简略,但反映了当时民间对法师形象的想象与崇敬,这些早期影像与画作的历史价值在于:其一,为法师的“法身相”提供了权威依据,后世所有法师像均以此为原型;其二,见证了近代佛教“以像弘法”的传播方式,反映了摄影与印刷技术对宗教文化的影响;其三,从中可见法师“不务虚名、朴实无华”的品格——影像中法师衣着朴素,无任何装饰,与其“常惭愧僧”的自我定位高度契合。

问题2:供奉印光法师像时,有哪些传统仪轨与注意事项?

答:供奉印光法师像的传统仪轨,需遵循佛教“恭敬至诚”的基本原则,具体可从以下几个方面把握:其一,选址与安奉,法师像应供奉于清净、庄严之处,如佛堂、书房或客厅高处,避免与世俗杂物混放,更不可置于卧室、卫生间等不洁之地,若条件有限,可备专用的供奉柜,每日清洁,保持像面整洁,其二,上香与礼拜,每日早晚可焚香一支,三支为宜(表佛、法、僧三宝),香需选天然香料(如檀香、沉香),避免化学香,礼拜时,双手合十,至诚恭敬,可默念“南无阿弥陀佛”或法师倡导的“净土宗念佛法门”,心中存“学习祖师、一心向善”之念,其三,心态与行为,印光法师强调“像教虽在,心法为要”,供奉核心在于“以师为范”,而非偶像崇拜,信众应通过瞻礼法师像,生起“敦伦尽分、闲邪存诚”的修行之心,将法师的教诲融入日常生活,如孝亲尊师、戒杀放生、诚实守信等,方为真正的“供像功德”,需特别注意的是,供奉时不可持功利心态,如求财、求官等,这与法师“注重因果、深信业力”的教义相违背;若像面污损,宜以软布轻拭,不可随意丢弃,可送至寺院妥善处理,体现对法身的恭敬。