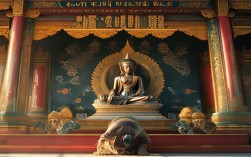

在佛教修行的实践中,对法器与道场的恭敬养护是培养虔诚心、庄严道场的重要方式。“恭养菩萨坐垫”不仅是修行者日常礼佛、静坐时的物质依托,更是连接修行者与菩萨愿力、外化恭敬心与修行态度的载体,坐垫虽为物,却承载着“借事炼心”的修行深意——通过对其材质的选择、形制的规范、使用的护持,修行者得以在细节中培养对佛法的敬畏、对众生的慈悲,最终实现“心物一如”的修行境界。

菩萨坐垫的宗教象征与修行意义

菩萨坐垫的核心意义,在于其作为“修行道场”的象征性,在佛教经典中,佛陀因地修行时曾“五体投地”礼敬三宝,菩提树下以金刚跏趺坐证悟无上正等正觉,坐姿与坐具的庄严成为修行的重要外相,菩萨坐垫正是对这一传统的延续:它既是修行者身体安稳的依托,帮助调整身姿、收摄身心,避免因身体不适导致散乱;更是“菩提道场”的微缩呈现,象征着修行者愿效仿菩萨“安住菩提心、广度众生”的发心,从宗教象征而言,坐垫常关联“地大”元素——地能持载万物,喻示修行者需以“如大地般沉稳”的心持戒、定、慧,以“如大地般包容”的慈悲利益众生,清净的坐垫也代表“清净道场”,远离尘垢与散乱,为诵经、禅修、观想营造庄严的外部环境,进而引导内心趋向宁静与专注。

材质的选择:以“天然”为基,以“寓意”为归

恭养菩萨坐垫,材质的选择是首要环节,传统佛教强调“惜福”与“自然”,主张选用天然材质,既体现对众生(如植物、昆虫)的慈悲,也符合“道法自然”的修行理念,常见材质及其寓意如下:

| 材质 | 特点 | 宗教寓意 | 适用修行场景 |

|---|---|---|---|

| 棉布 | 柔软透气、吸汗亲肤,由棉花纺织而成,温和不刺激 | 棉花从开花到结果需经历风雨,喻示修行从“发心”到“成就”的过程,质朴无华,契合“返璞归真”的修行初心 | 日常打坐、诵经,适合初学者或长期居家修行 |

| 麻布 | 坚韧耐磨、纹理粗犷,苎麻、亚麻等天然麻类制成 | 麻的生长需扎根深土,喻示修行者需“深入经藏、如法修行”,坚韧的质地象征面对逆境时的“不退转心” | 长期闭关、精进禅修,适合需要磨炼心性的修行者 |

| 丝绸 | 光泽细腻、触感滑爽,蚕丝等天然丝织品 | 蚕丝由蚕茧抽丝而来,历经“破茧成蝶”的蜕变,喻示修行者需“破除我执、证得法身”;丝绸的华贵也象征佛法的“庄严相” | 法会仪式、重要修行日,如观音菩萨圣诞、佛诞等 |

| 绒布 | 绒面柔软、保暖性佳,如灯芯绒、法兰绒等 | 绒布的细腻触感能帮助收摄六根,减少对外境的攀缘;温暖特性喻示“菩萨慈悲如火,能暖众生心” | 冬季修行、寒湿地区静坐,或体质偏弱者的日常修行 |

| 环保纤维 | 可降解、易打理,如竹纤维、有机棉等 | 契合现代“护生”理念,减少对环境的伤害,体现“无缘大慈、同体大悲”的菩萨行 | 居家修行、都市修行者,兼顾环保与实用性 |

需注意的是,材质的选择并非“越贵重越好”,核心在于“心诚则灵”,即便选用普通棉布,若以恭敬心制作与养护,同样能体现对菩萨的崇敬;反之,若材质奢华却心存轻慢,则失去“恭养”的本意。

形制与颜色:以“仪轨”为尺,以“表法”为要

菩萨坐垫的形制与颜色,需遵循传统佛教仪轨,通过“相”传递“法”的内涵,引导修行者生起正念。

尺寸方面,坐垫的高度以5-10厘米为宜,既能支撑膝盖略低于髋部,保持脊柱自然挺直(符合“正身端坐”的修行要求),又不会因过高导致身体悬空、过低压迫腿部,直径通常为50-80厘米,需大于臀部,确保跏趺坐时双膝能自然下压,坐垫边缘不挤压腿部肌肉。

形制方面,常见有圆形、方形、莲花形三种:

- 圆形:象征“佛智圆融、法性周遍”,如《华严经》所言“万法归一,一归何处”,圆形坐垫提醒修行者心性需“圆满无缺”,远离偏执;

- 方形:代表“四摄六度、如法而行”,四边象征布施、爱语、利行、同事四摄法,以及六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若),方形坐垫寓意修行需“如法如仪”,依循戒律与次第;

- 莲花形:直接呼应“花开见佛、花开见悟”的佛教意象,莲台为菩萨坐骑(如观音菩萨的莲花座)的象征,莲花形坐垫寓意“出淤泥而不染”,提醒修行者虽处尘世,需保持“清净心、菩提心”。

颜色方面,传统以“庄严色”为主,避免过于花哨或暗淡:

- 黄色:象征“地藏菩萨的慈悲”与“大地的承载”,如佛衣的“袈裟色”,代表“降伏烦恼、增长福德”;

- 红色:对应“观音菩萨的悲心”,如“火宅”中的“火光”,喻示“菩萨以大悲火焚烧众生烦恼”;

- 蓝色:代表“文殊菩萨的智慧”,如“天空的清净”,寓意“心量如虚空、智慧如大海”;

- 绿色:象征“药师琉璃光如来的疗愈”,如“草木的生长”,代表“除病苦、身心安乐”。

图案装饰,宜简洁庄重,常见有莲花(清净)、法轮(佛法常转)、卍字(吉祥万德)、梵文咒语(如“嗡嘛呢呗美吽”,护持心念)等,图案需清晰、不杂乱,避免使用人物、动物等过于具象的图像,以免分散修行注意力。

使用与养护:以“恭敬”为心,以“细节”为行

恭养菩萨坐垫,核心在于“心行合一”——不仅需外在的规范护持,更需内在的恭敬心贯穿始终。

使用前的准备:修行者需净手、漱口,身着宽松、干净的修行服(如居士服、海青),避免穿着短裤、短裙等不庄重衣物接触坐垫,取用坐垫时,需双手捧持,轻拿轻放,不可单手甩掷或跨越坐垫(传统认为“跨越法器”不恭敬)。

使用中的专注:坐垫需放置于清净、稳固之处,避免在厕所、厨房等不净场所使用,或与鞋袜、杂物混放,静坐时,需调整坐姿至“端身正念”,双足结跏趺坐(散盘、单盘、双盘均可),脊柱自然挺直,不倚靠他物,以体现“独立自主”的修行态度,使用过程中,若需暂时离开,应将坐垫平整放置,不可随意堆叠或踩踏。

使用后的养护:每日修行结束后,需用软毛刷轻扫坐垫表面,去除灰尘与细碎杂物;若沾染污渍,需用冷水或淡盐水浸泡,轻柔手洗(不可机洗、漂白),自然晾晒于通风处(避免暴晒,以防材质老化),长期不使用时,需将坐垫折叠整齐,放入布袋或柜中,防潮、防虫(可放置天然樟木块,避免化学驱虫剂)。

破损的处理:若坐垫轻微破损(如脱线、小面积污渍),可自行修补,修补时需默念菩萨名号或心咒(如“南无观世音菩萨”),将修补过程转化为修行;若破损严重(如大面积破损、无法修复),需用干净红布包裹,送至寺院或清净处处理(如焚烧后埋于干净土中),不可随意丢弃,以体现“惜福”与“对法器的尊重”。

不同场景下的恭养之道

恭养菩萨坐垫,需结合修行场景灵活调整,核心始终是“庄严道场、摄心修行”:

- 居家修行:可将坐垫固定于“佛堂”或“修行角”,每日固定时间使用,培养“定时修行”的习惯;材质可选择棉麻,兼顾舒适与质朴,避免过于华丽而心生攀缘;

- 寺院共修:需遵循寺院统一规范,使用统一颜色、形制的坐垫(如多数寺院使用黄色棉布坐垫),以体现“和合共修”的恭敬;共修时,坐垫需整齐排列,不可随意调换位置;

- 闭关修行:闭关期间需长期静坐,坐垫可选择厚实保暖的绒布或双层坐垫,注重细节养护(如每日除尘、定期晾晒),保持道场的清净与庄严,助力“深入禅定、观照自心”。

恭养菩萨坐垫,本质上是一场“以物载道”的修行,它从材质的天然、形制的庄严,到使用的规范、养护的细致,每一步都是修行者“外化恭敬、内修定慧”的体现,正如《华严经》所言“一切唯心造”,坐垫本身并无神圣可言,但当修行者以虔诚心对待它时,它便成为连接凡心与佛性、个体与菩萨愿力的桥梁,在日复一日的养护与使用中,修行者不仅培养了“慎独”的功夫,更在细节中领悟“心净则国土净”的真谛——坐垫从“修行工具”升华为“修行境界”,成为“心物一如”的见证。

相关问答FAQs

Q1:恭养菩萨坐垫是否必须绣有菩萨形象?若没有,是否不恭敬?

A:并非必须绣有菩萨形象,传统佛教中,坐垫的核心象征是“清净道场”与“菩提心”,而非具体形象,若坐垫以莲花、法轮等清净图案为主,或为纯色(如黄、红),同样能体现恭敬心,关键在于修行者的“发心”:若心中常存“效仿菩萨、利益众生”的愿力,即便坐垫无任何图案,亦是至诚恭敬;反之,若绣有菩萨形象却心存轻慢,则失去“恭养”的意义,建议初学者选择简洁的清净图案,避免因形象过于复杂而分散修行注意力。

Q2:坐垫使用多年后老化变硬,是否需要更换?更换后旧坐垫如何处理?

A:坐垫老化变硬后,若影响舒适度与修行体验(如导致腿部麻木、坐姿不稳),可考虑更换,更换时,需以“惜福”之心处理旧坐垫:若材质尚可(如棉麻、绒布),可清洗干净后改造为“经书包”“佛龛覆盖布”等继续使用,延长其寿命;若无法再使用,需用干净红布或黄布包裹,默念“嗡阿吽”或“南无观世音菩萨”等圣号,然后送至寺院(请法师代为处理),或于清净处(如山顶、河边)焚烧(需注意防火),焚烧后将灰烬埋于干净土中,避免随意丢弃,处理过程中,需始终保持恭敬心,将其视为“承载修行记忆的圣物”。