晨钟敲破山林的静谧,古寺的青烟袅袅升腾,融入天际,佛陀立于山门前,望着脚下蜿蜒的土路,对身后的弟子们说:“我们走出寺庙。”弟子们面面相觑,自幼在寺中长大,诵经礼佛是日常,寺外的世界于他们而言,是模糊的传说,是未知的迷雾。

佛陀没有解释,只是拄着锡杖,率先迈步,他的衣袂在山风中轻扬,像一片承载着智慧的云,弟子们迟疑地跟上,脚步声在空旷的山路上回响,起初,他们眼中的世界是杂乱的:田埂上劳作的农人,皮肤黝黑,汗水浸透粗布衣衫;路旁的乞丐伸出枯瘦的手,眼中满是期盼;村口的孩子追逐嬉闹,笑声清脆却带着一丝野性,这些景象与寺中的清净庄严截然不同,弟子们的心里泛起涟漪——佛法所说的“众生平等”,难道就藏在这粗粝的生活里?

行至一处破败的院落,一位白发老妪正佝偻着背,费力地捡拾地上的麦穗,她的手指颤抖,每捡起一粒,都要耗费很大的力气,佛陀走上前,轻轻接过她手中的竹筐,蹲下身,一粒一粒地将麦穗拢在一起,弟子们愣在原地,他们见过佛陀讲经时口吐莲花,见过他静坐时宝相庄严,却从未见过他如此自然地弯腰,像对待最珍贵的宝物一样对待散落的麦粒,老妪浑浊的眼睛里泛起泪光,喃喃道:“菩萨……您是菩萨吧?”佛陀摇头,微笑道:“我只是个看见您辛苦的人。”

日头渐高,他们来到一条河边,一个渔夫正收网,网里只有几条小鱼,更多的鱼在岸边奄奄一息,年轻的弟子阿忍不住上前:“师父,杀生犯戒,为何不劝劝他?”佛陀没有立刻回答,而是指着那些鱼:“你看它们离了水,多痛苦。”又指向渔夫:“他为了生计,也多辛苦。”弟子们沉默了——他们只看到了“杀生”的戒律,却没看到渔夫眼角的皱纹和鱼尾挣扎的绝望,佛陀轻轻说:“戒律是护持心性的网,不是困住众生的笼,真正的慈悲,是先看见痛苦,再想办法化解。”

傍晚时分,他们坐在田埂上休息,农人送来一碗粗茶,茶叶是自家种的,煮得发苦,却带着阳光的味道,弟子们小声讨论着今天的见闻,有人困惑:“寺里诵经,能消灾解厄,可这里的人连温饱都难,经文能当饭吃吗?”佛陀捧着粗瓷碗,望着远处的炊烟:“经文是船,渡人过烦恼海;但船再好,也得有人划桨,你们诵经,是修自己的心;走出寺庙,是帮别人划桨,心修好了,桨才有力量;桨有力了,船才能到岸。”

夜幕降临,他们回到寺庙,弟子们的心境已截然不同——寺里的钟声不再遥远,它仿佛与白田埂上的喘息、河边的鱼尾、老妪的泪光连在了一起,他们终于明白:寺庙不是修行者的围墙,而是出发的驿站;佛法的真谛,不在蒲团上的静默,而在人间烟火中的行走与担当。

以下是关于“佛带领弟子走出寺庙”的相关问答:

FAQs

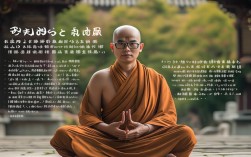

问:佛陀为何要带领弟子走出寺庙?走出寺庙对弟子的修行有何意义?

答:佛陀带领弟子走出寺庙,是为了打破“修行即避世”的误解,寺庙是修行的起点,而非终点,佛法强调“知行合一”,弟子们在寺中诵经、禅定,是在积累智慧与定力,但真正的修行需在“事练”中圆满,走出寺庙,让他们直面众生的疾苦与烦恼,将经中的“慈悲”“智慧”转化为对具体人的关怀——如帮农人捡拾麦穗、理解渔夫的无奈,才能让抽象的教义化为内心的体证,这种“入世修行”,能让弟子从“知佛”走向“行佛”,明白佛法不是飘在云端的理论,而是扎根大地的力量,最终实现“自利利他”的修行目标。

问:现代人如何在生活中“走出寺庙”修行?是否需要离开现有环境?

答:现代人“走出寺庙”修行,并非指物理空间的离开,而是心态的转变——将寺中的“静心”带入日常,把“慈悲”融入生活细节,工作中尽责尽心,是对“精进”的践行;待人时多一分包容少一分计较,是对“忍辱”的体悟;面对困境时保持从容,是对“禅定”的检验;看到他人需要帮助时伸出援手,是对“布施”的落实,生活处处是道场,不必刻意远离现有环境,只需在柴米油盐、人际往来中,保持觉察与觉照,让佛法成为照亮日常的光,如此便是“身在尘世,心在净土”的修行。