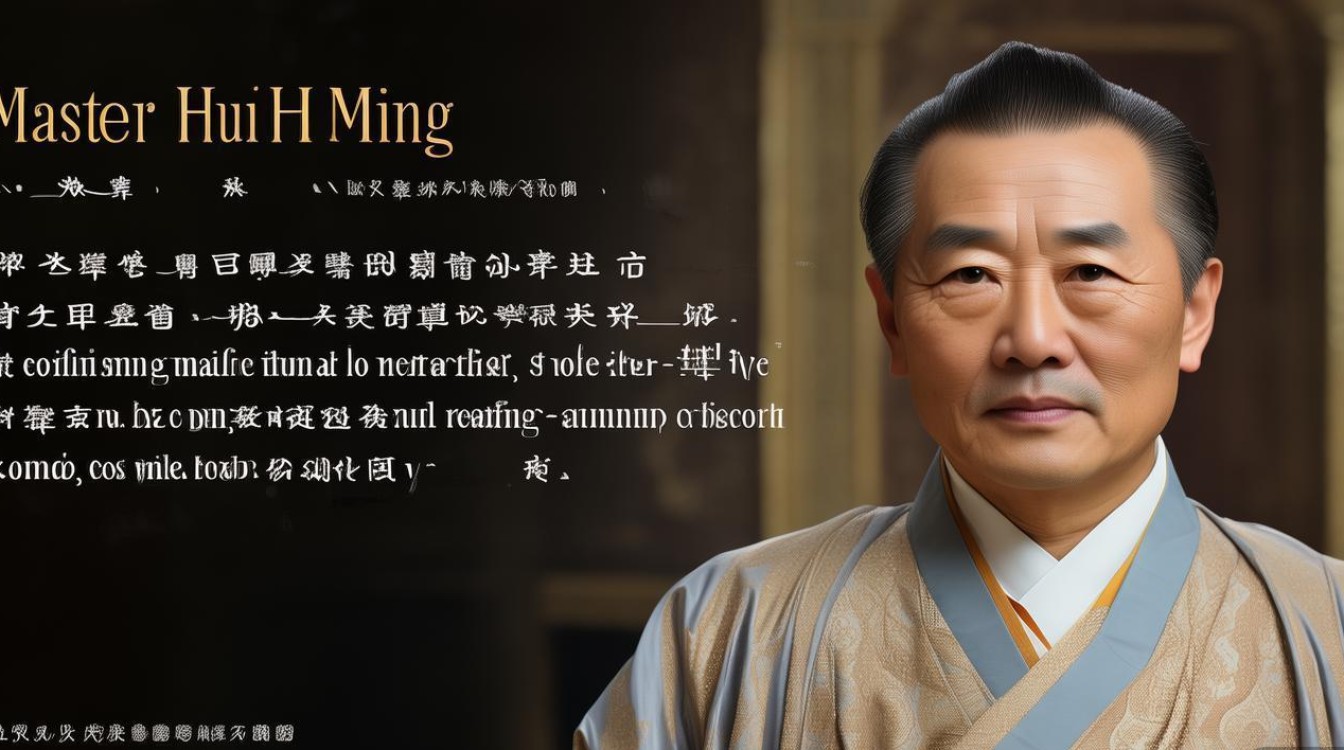

会明法师是当代中国佛教界德高望重的僧人,以其深厚的佛学修为、朴实的弘法风格和慈悲济世的精神,在信众中享有崇高声誉,他践行“人间佛教”理念,致力于将传统佛法智慧与现代生活相结合,为净化人心、和谐社会贡献力量。

基本信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 俗名 | 张明 |

| 法名 | 会明 |

| 出生地 | 湖南省长沙市 |

| 出生年月 | 1965年3月 |

| 出家时间 | 1983年(18岁) |

| 剃度恩师 | 慧海长老(原长沙麓山寺方丈) |

| 受戒寺院 | 南京栖霞寺 |

| 主要法脉传承 | 曹洞宗(承虚云老和尚法脉) |

| 现任职务 | 湖南省佛教协会副会长、长沙麓山寺方丈、湖南佛学院副院长 |

修行与弘法历程

会明法师俗名张明,1965年出生于长沙一个普通家庭,自幼受传统文化熏陶,少年时对生死、人生意义等哲学问题生起深切疑惑,18岁时,因缘成熟,于长沙麓山寺依慧海长老剃度出家,法号“会明”,取“会通佛法、明心见性”之意,出家后,他先在麓山寺深入学习戒律与经论,每日诵经、坐禅、劳作,过着“农禅并重”的修行生活,奠定了坚实的佛学基础。

1986年,赴南京栖霞寺受具足戒,后先后参学浙江普陀山、江西云居山、广东南华寺等名刹,亲近一诚长老、佛源长老等高僧大德,期间,他在云居山真如寺闭关三年,精修禅观,深入研习《大藏经》,因阅《六祖坛经》“菩提自性,本来清净;但用此心,直了成佛”而豁然开悟,此后更坚定了“禅净双修”的修行路径。

1990年,会明法师回到麓山寺,协助慧海长老复兴道场,2000年慧海长老圆寂后,他出任麓山寺方丈,面对当时寺院破旧、僧才匮乏的现状,他带领僧众修复古建筑、完善殿堂设施,创办“麓山佛学院”,培养青年僧才,至今已毕业学僧200余人,遍布海内外弘法,他积极推动“人间佛教”实践,成立“会明慈善基金会”,开展助学、扶贫、救灾、临终关怀等公益项目,累计帮扶困难群众数万人次,彰显了“佛法在世间,不离世间觉”的宗旨。

在弘法方式上,会明法师注重契理契机,既坚守传统,又与时俱进,他每周在麓山寺讲经说法,内容涵盖《金刚经》《阿弥陀经》《六祖坛经》等,深入浅出,贴近生活,吸引大量信众与青年学子,他还借助现代传媒,开设“会明讲经堂”网络平台,将佛法以短视频、音频等形式传播,让更多人便捷接触正法,他多次应邀赴东南亚、欧美等地参加国际佛教会议,促进中外佛教文化交流,被誉为“文化使者”。

思想与理念特色

会明法师的佛学思想以“禅净融合”为核心,强调“教理行果”并重,他认为禅宗直指人心,追求当下开悟,净土宗以信愿持名为要,求生净土,二者本质相通,皆是引导众生离苦得乐的方便法门,他提倡“以禅导净,以净促禅”,即在念佛中参究自性,在参禅中培养往生正念,使修行者既能体悟当下清净心,又能成就往生净土之果,适合现代人的根机。

针对现代社会快节奏、高压力的生活,法师提出“在生活中修行”的理念,强调修行不在形式,而在心行,他常说:“认真吃饭是修行,踏实工作是修行,善待他人也是修行。”他鼓励信众将佛法转化为积极的生活态度,以感恩心对待父母师长,以慈悲心帮助弱势群体,以平等心看待世间万物,以智慧心处理烦恼困惑,这种“人间佛教”的实践,让佛法真正融入日常生活,成为心灵的良药。

贡献与影响

多年来,会明法师以“悲智双运”的精神,为佛教传承与社会发展作出积极贡献,他著作颇丰,著有《禅心照世间——会明法师讲法集》《净业指南:现代人的修行之道》《生活中的禅意》等十余部作品,文字朴实通透,被译为多国语言发行,成为许多佛学爱好者的入门指南,他创办的《麓山佛教》杂志,成为传播正见、交流学修的重要平台。

凭借在佛教界的威望与社会公益中的贡献,会明法师先后获得“全国佛教界先进个人”“爱心慈善家”等称号,被信众亲切称为“慈悲明师”,他常说:“出家的使命,就是做众生的桥梁,让更多人通过佛法找到内心的安宁与幸福。”这句话,正是他一生弘法利生的真实写照。

相关问答FAQs

问:会明法师的“禅净融合”修行理念对普通人有哪些实际帮助?

答:会明法师的“禅净融合”理念结合了禅宗的“明心见性”与净土宗的“信愿持名”,对普通人而言具有极强的实践性,禅宗强调“活在当下”,帮助人们通过观照内心,减少焦虑与执着,提升专注力与定力;净土宗则以“念佛”为方便,通过称念佛号,培养清净心与对极乐世界的向往,为生命归宿提供精神依托,二者结合,既能帮助人们在日常生活中保持内心平静(禅),又能通过信仰力量获得安心与希望(净),尤其适合现代人面对压力、迷茫时的心灵需求,让修行既有现实意义,又有终极关怀。

问:会明法师如何看待青年人与佛教的关系?

答:会明法师认为“青年是佛教的未来”,始终高度重视青年群体的弘法工作,他主张佛教应与时俱进,用青年人喜闻乐见的方式传播正法,例如通过短视频、直播、禅修营等形式,让佛法更贴近现代青年的生活与思维方式,他鼓励青年以开放心态学习佛法,既要尊重传统,也要勇于创新,将佛法的慈悲与智慧融入学业、事业与家庭生活,在承担社会责任中实现自我价值,法师常说:“青年学佛,不是消极避世,而是要以积极的心态,用佛法智慧改造自己、服务社会,这才是真正的‘菩萨行’。”