弘一法师灵塔坐落于福建省泉州市清源山弥陀岩附近,背靠青山,面向碧波,是近代高僧弘一法师(李叔同)长眠之地,也是海内外信众与文化人士缅怀、瞻仰的精神圣地,作为泉州佛教文化的重要地标,灵塔不仅承载着弘一法师的生平事迹与精神遗产,更以其朴拙清雅的建筑风格,成为“悲欣交集”人生境界的物质见证。

灵塔的地理与人文环境

清源山是泉州的“城市绿肺”,自古便有“闽海蓬莱第一山”之誉,山中佛寺道观林立,摩崖石刻遍布,宗教文化氛围浓厚,弥陀岩是清源山著名的佛教圣地,因岩中供奉阿弥陀佛而得名,这里不仅是弘一法师晚年常驻修行之地,也是他选择“归骨”之所——1942年,弘一法师在泉州温陵养老院圆寂,临终前留下“悲欣交集”四字,并嘱咐弟子将灵骨分葬于泉州清源山弥陀岩及杭州虎跑寺两地,其中清源山的灵塔由其弟子性常法师等主持筹建,于1943年建成。

灵塔所处的位置极为讲究:东可俯瞰泉州古城,西望紫帽山余脉,南临晋江入海口,北靠清源山主峰,既有“藏风聚气”的地理寓意,又暗合弘一法师“念佛不忘救国,救国必须念佛”的入世与出世相融的精神追求,塔周松柏苍翠,石径蜿蜒,偶有梵音随风飘散,营造出宁静肃穆的氛围,让人心生敬畏。

灵塔的建筑结构与细节

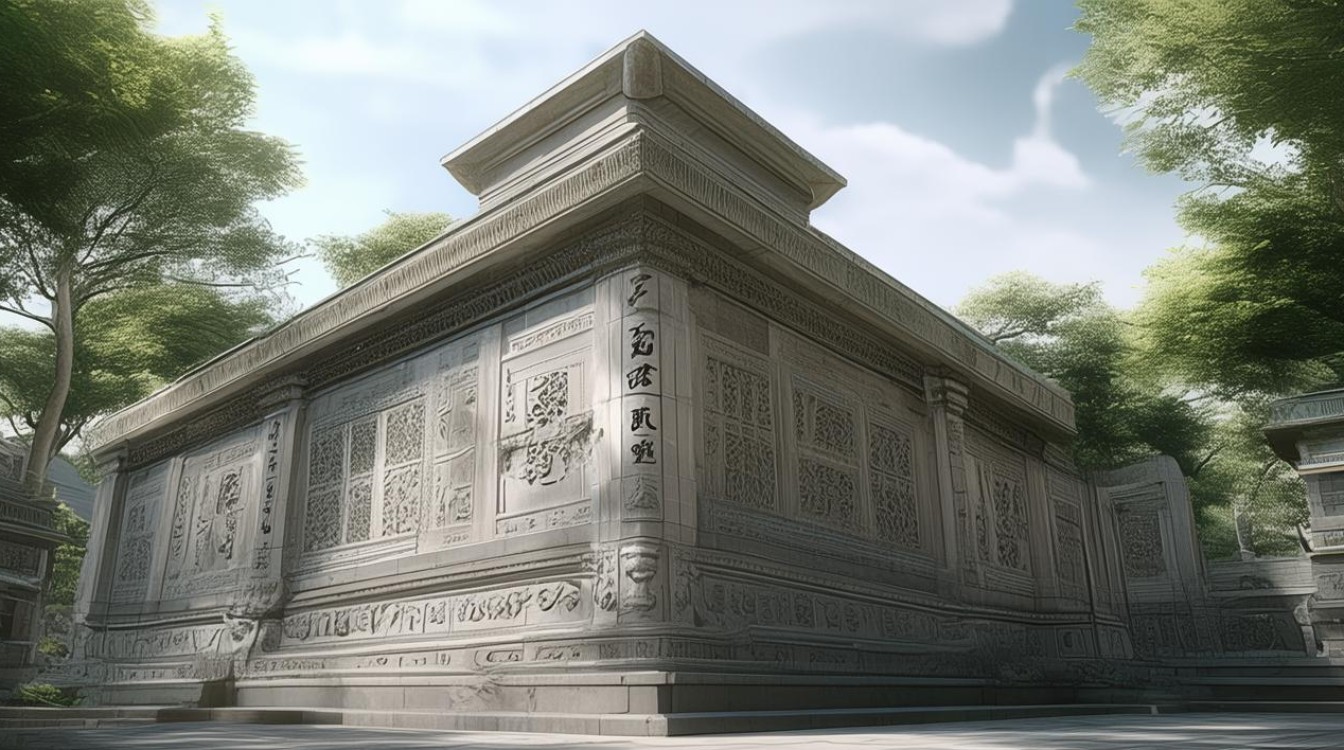

弘一法师灵塔整体为花岗岩材质,通高约3米,由塔基、塔身、塔刹三部分组成,造型简洁古朴,无过多雕饰,恰如其人“绚烂之极,归于平淡”的人生境界。

塔基为三层须弥座,象征佛教的“地、水、火、风、空”五轮,底层基座刻有莲瓣纹,代表清净无染;中层束腰处刻有忍冬纹,寓意坚韧不拔;上层基座刻有卷草纹,线条流畅自然,体现传统石雕工艺的细腻,塔基总高约0.8米,稳如磐石,寓意法师道行深厚,根基稳固。

塔身呈方形,高约1.5米,四面光素无纹,仅在正面阴刻楷书“弘一法师灵塔”六字,字迹遒劲有力,为弘一法师“弘体”书法风格——其书法早年秀逸,晚年则趋于朴拙,笔画间蕴含“拙、大、厚”的韵味,与灵塔的整体气质高度契合,塔身背面阴刻法师生卒年“公元一八八〇年—一九四二年”及“悲欣交集”四字,后者是法师临终绝笔,也是其一生修行与人生感悟的浓缩:“悲”为悲悯众生之苦,“欣”为欣然往生净土,四字虽简,却道尽生死大义。

塔刹为仰月宝珠造型,由宝珠、相轮、仰月三部分组成,宝珠为整块石材雕琢,圆润光洁,象征佛法光明普照;相轮为三层,代表“佛法僧”三宝;仰月置于塔顶,寓意超越生死,解脱自在,塔刹总高约0.7米,比例协调,与塔身、塔基形成稳重而不失灵动的视觉效果。

灵塔整体未使用任何彩绘或金属装饰,仅以花岗岩的本色呈现青灰色,历经八十余载风雨,表面已生出斑驳苔痕,更显古朴沧桑,恰如弘一法师“以戒为师,以苦为乐”的修行生活,于平凡中见真谛。

灵塔的文化精神内涵

弘一法师灵塔的价值,远不止于建筑本身,更在于其承载的深刻文化精神,成为后人理解弘一法师人格魅力与思想智慧的重要载体。

宗教象征意义:作为佛教高僧的灵骨塔,灵塔是“佛法常住”的象征,弘一法师一生弘扬律宗,致力于“南山律宗”的复兴,主张“戒为无上本,佛为第一师”,灵塔的朴素造型,正是对“持戒清净”的践行——不追求华丽装饰,而以内在庄严为要,塔身“悲欣交集”的刻字,更是将大乘佛教“悲智双运”的精神体现得淋漓尽致,成为佛教徒修行“观照生死、体悟无常”的精神指引。

艺术文化价值:弘一法师是“二十世纪中国最优秀的几位人物之一”(丰子恺语),他在书法、绘画、音乐、戏剧等领域均有开创性贡献,出家后则以书法弘法,其“弘体”书法独树一帜,被誉为“书法界的佛陀”,灵塔上的“弘一法师灵塔”与“悲欣交集”刻字,均为其晚年书法代表作,笔法沉静内敛,结构疏朗有致,既有晋人风骨,又含禅意空灵,被誉为“书法艺术与宗教精神的完美融合”,灵塔的建筑风格融合了唐宋石塔的简约与闽南石雕的细腻,成为中国近现代佛教建筑的典范,为研究传统石塔工艺提供了实物样本。

历史纪念意义:弘一法师的一生,是“从李叔同到弘一法师”的蜕变——他早年留学日本,创办中国第一个话剧社“春柳社”,填词《送别》传唱百年;中年剃度出家,以“念佛不忘救国,救国必须念佛”为宗旨,在抗日战争期间积极号召佛教界护国救亡,灵塔作为其精神归宿,见证了这位“世间难得的一位完人”(林语堂语)从繁华到淡泊、从入世到出世的生命历程,也成为泉州近代历史文化的重要见证,灵塔已被列为泉州市文物保护单位,每年吸引无数海内外游客与信众前来瞻仰,人们在这里不仅缅怀弘一法师,更在塔前静坐沉思,体悟“人生的意义在于超越”的永恒命题。

灵塔的保护与传承

为保护这一文化圣地,泉州市文物管理部门对灵塔采取了多项保护措施:定期清理塔周杂草与苔藓,防止微生物侵蚀石材;对塔身刻字进行拓片存档,并采用传统石雕工艺对局部风化处进行修补;在灵塔周边设置保护围栏,禁止游客触摸攀爬,同时安排专人巡查,确保文物安全,清源山景区还以灵塔为核心,打造了“弘一文化苑”,通过展示弘一法师的生平事迹、书法作品、修行用品等,让游客更深入地了解其精神世界。

灵塔的传承,不仅在于文物的保护,更在于精神的延续,弘一法师“以艺载道、以德化人”的精神,通过灵塔这一载体,不断激励着后人——无论是艺术家追求“艺道合一”,还是普通人践行“淡泊明志”,都能在灵塔前找到共鸣,正如弘一法师所言:“君子之交,其淡如水,执象而求,咫尺千里。”灵塔的朴素,恰是对这句话的最好诠释:真正的精神,无需华丽包装,便能穿越时空,永恒流传。

弘一法师灵塔基本信息简表

| 项目 | 详情 |

|---|---|

| 位置 | 福建省泉州市清源山弥陀岩内 |

| 建造时间 | 1943年(弘一法师1942年圆寂后由弟子筹建) |

| 材质 | 花岗岩 |

| 塔高 | 约3米(塔基0.8米、塔身1.5米、塔刹0.7米) |

| 结构特点 | 须弥座塔基、方形塔身、仰月宝珠塔刹,四面刻字,无彩绘雕饰 |

| 核心刻字 | 正面“弘一法师灵塔”,背面“悲欣交集”“公元一八八〇年—一九四二年” |

| 文化价值 | 宗教象征、艺术典范、历史见证,体现弘一法师“悲智双运”的精神境界 |

相关问答FAQs

Q1:弘一法师灵塔是否对外开放?参观时需要注意什么?

A1:灵塔位于清源山景区内,景区全年对外开放(冬季8:00-17:30,夏季8:00-18:00),灵塔作为核心景点可免费参观,参观时需注意:① 尊重宗教信仰,保持安静,不喧哗嬉闹;② 不随意触摸塔身刻字及石材,避免造成人为损坏;③ 不乱扔垃圾,不攀爬塔基,遵守景区文物保护规定;④ 若需拍照,请关闭闪光灯,避免强光对石材造成影响。

Q2:灵塔上的“悲欣交集”是什么含义?为何成为弘一法师的精神象征?

A2:“悲欣交集”是弘一法师1942年临终前在病榻上写下的最后遗书,也是其一生修行与人生感悟的归纳。“悲”指悲悯众生——他对世间苦难(如战争、贫困、疾病)深感痛心,立志以佛法救度众生;“欣”指欣然往生——他对完成此生使命、回归净土充满喜悦,对生死超脱心怀坦然。“交集”则体现了他对“悲”与“欣”的辩证体悟:因悲而欣,因欣而悲,二者相生相济,构成超越世俗的人生境界,这一精神象征,既是对佛教“悲智双运”思想的践行,也是对生命终极意义的深刻洞察,因此成为弘一法师最具代表性的精神符号,也为后世提供了面对生死、苦难的智慧启示。