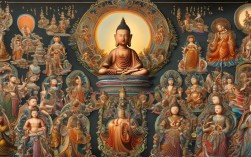

菩萨,全称“菩提萨埵”,梵语音译,意为“觉悟的有情”或“求道的大心众生”,在佛教体系中,菩萨不仅是修行阶位的名称,更承载着佛法“悲智双运、自利利他”的核心精神,其形象与教义处处“表法”——即通过象征与内涵,揭示宇宙人生的真理,指引修行者的实践路径,菩萨所表的“法”,既涵盖根本的智慧觉悟,也包含具体的利他行持,更指向超越凡俗的生命境界,是大乘佛教“入世而超脱”思想的集中体现。

菩萨表“觉悟之道”:菩提心为因,般若为根本

菩萨法的核心是“觉悟”,而觉悟的起点是“菩提心”——即“上求佛道、下化众生”的誓愿,这种心不同于凡夫的贪求,也不同于二乘的自了,它是“为利众生愿成佛”的大心,是菩萨道的“种子”。《华严经》云:“菩提心者,犹如一切种子,能生一切佛法。”菩提心包含“愿菩提心”(发愿度化众生、成就佛果)和“行菩提心”(付诸实践),二者相辅相成,缺一不可。

与菩提心相伴的是“般若智慧”,即照见“诸法空相”的智慧,菩萨虽行利他之事,却不执着于“我相、人相、众生相、寿者相”,因为般若智慧了知:一切众生皆具佛性,一切现象皆如梦幻泡影,这种“空”的见地,并非消极避世,而是破除对“能度者”“所度者”“度化之事”的执着,使菩萨在度化众生时“应无所住而生其心”——既全心投入,又不被烦恼所缚,正如《金刚经》所言:“菩萨于法,应无所住,行于布施。”这种“悲智双运”的觉悟之道,正是菩萨法的根本特质。

菩萨表“利他之行”:六度为舟筏,四摄为方便

菩萨的觉悟不是独善其身,而是“以出世心做入世事”,通过具体的行持利益众生,这便是“利他之行”,大乘佛教强调“菩萨所学法门,皆以利他为要”,而利他的核心实践是“六度”——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,这是菩萨从凡夫到佛果的必经之路,也是菩萨法的实践纲领。

- 布施:破除贪心,培植福报,包括财布施(施予财物)、法布施(宣讲真理)、无畏布施(解除众生恐惧),菩萨布施时不执着“我做了善事”,而是视其为“自性本具的慈悲流露”,故能“三轮体空”(不见能施、不见所施、不见施果)。

- 持戒:防非止恶,安住善法,包括摄律仪戒(遵守戒律,如不杀生、不偷盗)、摄善法戒(积极行善,如礼佛、诵经)、饶益有情戒(直接利益众生),持戒并非束缚,而是“如护明珠”般守护心念,让利他行为有规范、有根基。

- 忍辱:嗔心不生,心堪能忍,包括生忍(忍受众生伤害,如被骂不嗔)、法忍(接受佛法真理,如苦空无常)、无生法忍(照见无生之理,超越对立),菩萨忍辱并非懦弱,而是以智慧了知“嗔火能烧功德林”,故能“难行能行,难忍能忍”。

- 精进:懈怠不生,勤修善法,包括身精进(勤做利他之事)、心精进(勤修善念,如念佛、观心),菩萨精进不是“盲动”,而是“悲智摄持”的持续努力,如“愚公移山”般,不舍众生,不求速成。

- 禅定:散乱不生,心一境性,包括世间禅定(暂伏烦恼)、出世间禅定(照见真理),菩萨禅定并非“逃避世间”,而是以“定力”伏住烦恼,以“慧力”观照实相,使利他行为“定慧等持”,不落两边。

- 般若:愚痴不生,照见实相,这是六度的“眼睛”,能统摄前五度,使菩萨行“三轮体空”,不执着相,若无般若,则布施成贪、持戒成执、忍辱成愚,故《大智度论》云:“五度如盲,般若为导。”

除六度外,菩萨还有“四摄法”——布施、爱语、利行、同事,这是菩萨与众生“结缘”的方便,布施是“予乐”,爱语是“和言”(以温和语言安慰众生),利行是“助成”(以行动帮助众生),同事是“同甘共苦”(与众生共处,随缘度化),四摄法与六度相辅相成,使菩萨在“度化众生”时,既能“契理”(符合真理),又能“契机”(适应众生根机)。

菩萨表“无住之境”:三轮体空,无所得

菩萨法的最高境界是“无住”——即“应无所住,而生其心”,这种“无住”不是“什么都不做”,而是“做而不执着”,因为菩萨了知:一切法如梦如幻,没有“实能做的我”,没有“实所做的善”,也没有“实所得的果”。

以布施为例,凡夫布施时执着“我是施者,他是受者,这是善事”,故而生“我慢”(傲慢)、“贪果”(求回报);菩萨布施时,以般若智慧观照:“能施者”如幻,“所施物”如幻,“受施者”亦如幻,三轮体空,故能“无住生心”——既真心布施,又不执着布施相,这种“无住”的境界,是菩萨超越凡夫的关键:凡夫“住相”(执着相),故被烦恼所缚;菩萨“无住”(不执着相),故能“烦恼即菩提”。

《维摩诘经》中,维摩诘菩萨示现“入淫舍、过酒肆”的度化生活,正是“无住”的体现:他虽身处世间,却不被世间法所染;虽度化众生,却不执着“我度化了众生”,这种“出世而入世”的无住境界,是菩萨法的终极指向,也是修行者“破除我执、契入实相”的必经之路。

菩萨表“慈悲之怀”:同体大悲,无缘大慈

菩萨法的情感基础是“慈悲”,即“慈能与乐,悲能拔苦”,但菩萨的慈悲不同于世间的“爱”——世间的爱有“亲疏、好恶”(对亲人爱深,对仇人恨深),菩萨的慈悲是“无缘大慈,同体大悲”。

“无缘大慈”是“无条件的慈爱”:菩萨不因众生与自己“有关系”(如亲人)而慈爱,也不因众生“对自己好”而慈爱,而是视一切众生如“子女”般平等,故能“无缘慈”。《大智度论》云:“大慈与一切众生乐,大悲拔一切众生苦。”这种慈悲不是“情感泛滥”,而是“智慧的慈悲”——既“拔苦”(如医生治病,不因病人贫富而不同),又“与乐”(如父母育儿,不因孩子乖巧而偏爱)。

“同体大悲”是“众生与我一体”的悲心:菩萨以般若智慧照见,一切众生皆有佛性,自己与众生“自性不二”,故能“同体悲”,如地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”,正是视众生苦如己苦,故能“难行能行,难忍能忍”,这种慈悲不是“消极的同情”,而是“积极的行动”——菩萨因悲心而发愿,因愿而行持,因行持而圆满佛果。

菩萨表法的核心维度归纳

为更清晰理解菩萨所表的法,可将其核心维度归纳如下:

| 表法维度 | 核心内涵 | 修行指向 |

|---|---|---|

| 觉悟之道 | 菩提心为因,般若为根本 | 发心正愿,破迷开悟 |

| 利他之行 | 六度为舟筏,四摄为方便 | 实践菩萨道,自利利他 |

| 无住之境 | 三轮体空,无所得 | 超越执着,契入中道 |

| 慈悲之怀 | 同体大悲,无缘大慈 | 摄化众生,心佛众生三无差别 |

菩萨所表的法,是“悲智双运、自利利他”的圆满法,是“入世而超脱、出世而度生”的实践法,它告诉我们:真正的觉悟不是“逃避世间”,而是在“度化众生”中圆满自己;真正的智慧不是“空谈理论”,而是在“日常行持”中照见实相;真正的慈悲不是“情感泛滥”,而是在“无分别心”中利益一切。

在现代社会,菩萨精神启示我们:以智慧观照烦恼(如面对压力时,不执着“我苦”),以慈悲对待他人(如帮助他人时,不求回报),以行动践行责任(如做好本职工作,兼利社会),菩萨“不舍众生,不求果报”的境界,为迷茫者指明方向,为修行者注入力量,彰显了佛法“人间佛教”的当代价值——让每个人都能在日常生活中,成为“自利利他的菩萨”。

FAQs

问题1:菩萨与声闻、缘觉的区别是什么?

解答:在佛教修行阶位中,声闻、缘觉属“二乘”,以“解脱自身生死”为目标,侧重自利;菩萨属“大乘”,以“上求佛道、下化众生”为核心,强调悲智双运、自利利他,声闻闻佛声而悟道,缘觉观十二因缘而觉悟,二者皆“厌离生死,欣求涅槃”;菩萨则“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”,在度化众生中圆满自身修行,故有“二乘畏怖生死,菩萨安住生死”的区别。

问题2:普通人如何在生活中践行菩萨精神?

解答:践行菩萨精神不必刻意追求宏大形式,可从“六度四摄”入手日常修行:布施可从分享知识、时间、财物开始,培养慷慨心;持戒可遵守基本道德规范,如诚实、不伤害他人;忍辱可练习面对误解时的包容,不轻易生嗔;精进可坚持做好本职工作,不懈怠;禅定可通过静坐、专注当下训练心念;般若可通过学习佛法智慧,破除对“我”的执着,以四摄法与人相处:用布施结善缘,用爱语沟通,用利行助人,用同事(与众生同行)建立平等心,在点滴生活中积累菩萨资粮。