特色寺庙规划图是宗教建筑与现代设计理念深度融合的产物,既承载着传统文化的精神内核,又需满足当代社会多元需求,它不仅是宗教活动的空间载体,更是地域文化的展示窗口、公众的精神休憩场所,其规划需在传统规制与创新表达之间寻找平衡,通过系统性的空间组织、文化符号植入与生态策略融入,构建兼具神圣性、实用性与时代性的宗教建筑群落。

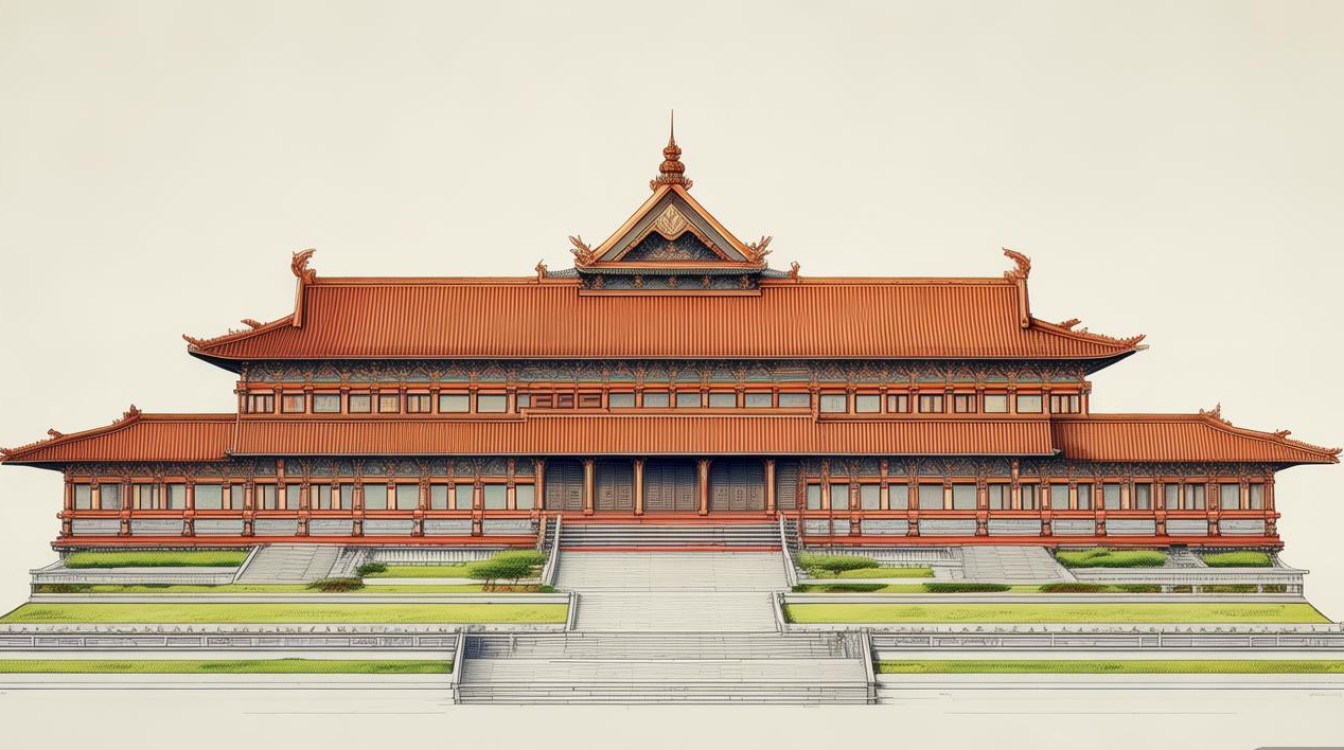

特色寺庙规划的核心在于“以文化为魂,以功能为本”,传统寺庙多遵循“伽七堂”等规制,强调中轴对称、院落递进,体现“天人合一”的哲学思想;而现代特色寺庙规划则需在此基础上,结合地域文化、时代审美与使用需求,形成“传统为骨、创新为魂”的独特气质,规划前期需深入挖掘地域文化基因,如江南寺庙的“水乡意境”、藏传寺庙的“坛城宇宙观”、南传寺庙的“开放庭院”,将其转化为空间语言;同时需调研现代信众与游客的需求,如无障碍通行、文化体验、生态休闲等,确保规划既满足宗教仪轨的严肃性,又兼具公共空间的包容性。

在空间布局上,特色寺庙规划图需构建“层次分明、主次有序”的功能体系,以核心礼佛区为精神中心,通过中轴线串联山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼等主体建筑,形成“由俗入圣”的空间序列,引导信众从世俗空间逐步过渡至宗教氛围浓厚的核心区域;周边配置文化体验区,如博物馆、文创空间、文化长廊,将宗教故事、历史文献、传统工艺通过互动装置展示,实现文化传播的“活态化”;修行区则多选址于幽静处,独立设置禅房、静修中心、讲堂,营造远离尘嚣的修行环境;服务区包含山门广场、停车场、素食餐厅、游客中心等,需与主体建筑保持合理距离,避免干扰宗教氛围,同时满足人流集散、便民服务的需求,以下为典型功能分区规划要点:

| 功能分区 | 主要构成 | 空间布局特点 | 设计要点 |

|---|---|---|---|

| 核心礼佛区 | 大雄宝殿、天王殿、藏经楼 | 中轴对称,层层递进 | 庄严肃穆,突出宗教氛围,材质选用传统建材(如青砖、木构),屋顶形式结合地域特色(如歇山顶、攒尖顶) |

| 文化体验区 | 博物馆、文创空间、文化长廊 | 灵活布局,与自然景观融合 | 互动性设计,融入地域文化符号(如壁画、雕塑),展示历史脉络与当代诠释 |

| 修行区 | 禅房、静修中心、讲堂 | 隐蔽幽静,独立成区 | 营造宁静氛围,注重私密性,结合自然采光通风,预留庭院或小景 |

| 服务区 | 山门广场、停车场、素食餐厅 | 便捷可达,与主体建筑分离 | 人车分流,无障碍设计,体现人文关怀,建筑风格与整体协调,避免商业化过度 |

文化融合是特色寺庙规划的灵魂所在,传统符号的现代化转译是关键,如将传统斗拱、窗棂、彩画等元素通过简化、抽象化处理,融入现代建筑细节,既保留文化记忆,又符合当代审美;地域文化的深度植入则需结合地方自然与人文特色,如山地寺庙可利用地形高差,形成“台地式”布局,与山体轮廓呼应;水乡寺庙可引入水系,构建“前庙后河”“水院相映”的江南意境;藏传寺庙可通过坛城图案的铺装、转经道的环绕设计,体现“宇宙中心”的哲学观,现代科技的应用也为文化传播提供新可能,如AR导览系统扫描建筑构件即可展示历史渊源,数字展厅通过沉浸式体验再现宗教仪式场景,让传统文化以更鲜活的方式触达大众。

生态考量是当代寺庙规划不可或缺的一环,特色寺庙规划图需践行“绿水青山就是金山银山”的理念,实现建筑与自然的和谐共生,选址优先考虑生态良好、环境幽静的区域,避免对原生植被的破坏,通过“借景”“框景”等手法,将远山、近水、古树等自然元素引入视野,营造“虽由人作,宛自天开”的意境,建筑层面采用被动式节能设计,如屋顶绿化调节微气候,天井采光减少人工照明,夯土墙、本地石材等建材降低运输能耗;水资源管理上,通过雨水收集系统用于绿化灌溉,人工湿地净化生活污水,形成“自循环”的生态体系,规划需预留生态缓冲带,限制游客容量,保护周边动植物栖息地,让寺庙成为城市中的“生态绿洲”。

特色寺庙规划图的绘制,本质是传统智慧与现代文明的对话,它既要守护宗教文化的根脉,又要回应时代发展的命题,通过科学的规划、创新的设计与人文的关怀,让寺庙在当代社会焕发新的生命力——既是信众心灵的皈依之所,也是公众感知传统文化的窗口,更是人与自然和谐共生的典范。

FAQs

Q1:特色寺庙规划如何平衡传统宗教规制与现代功能需求?

A1:平衡传统规制与现代需求需遵循“核心坚守、外围创新”原则,核心礼佛区严格遵循宗教仪轨,如中轴布局、殿宇朝向、宗教符号使用等,确保神圣性;外围功能区(如文化体验、服务设施)则结合现代需求进行创新,例如将传统藏经楼改造为兼具文献保存与数字展示功能的“文化中心”,在禅房设计中融入无障碍设施与智能安防系统,既保留修行空间的宁静,又提升使用便利性,通过空间序列的递进(如从开放广场到封闭殿宇)营造“由俗入圣”的氛围,让现代功能需求在不破坏传统精神的前提下自然融入。

Q2:寺庙规划图中如何处理“神圣性”与“公共性”的关系?

A2:处理“神圣性”与“公共性”的关键在于“分区明确、流线清晰”,通过空间层级划分:最外层设置开放性的山门广场、文化展示区,满足公众参观、休闲需求;中层以庭院、回廊过渡,弱化宗教氛围的压迫感,引导公众感受建筑与自然之美;内层为核心礼佛区,通过高差变化(如台阶、门槛)、符号强化(如佛像、经幡)营造神圣氛围,限制非信众进入,流线设计上,采用“人车分流”“信众与游客分流”,避免交叉干扰;在公共区域设置科普解说、互动体验装置,让公众在不干扰宗教活动的前提下理解文化内涵,实现“神圣性”的尊重与“公共性”的包容。