酪饭,在佛教语境中,特以奶酪与米饭为主要原料制成的一种传统饮食,其渊源可追溯至印度早期佛教饮食文化,后随佛教传播在不同地域演化出丰富形态,这种食物不仅是果腹之需,更与佛教戒律、修行实践及地域文化深度交织,蕴含着独特的宗教意涵与生活智慧。

从词源与定义来看,“酪”指牛乳发酵制成的乳制品,在古代印度饮食中占据重要地位,因其非直接屠宰动物,符合早期佛教“不杀生”的核心戒律;“饭”则为谷物主食,象征修行者的基本饮食需求,二者结合的“酪饭”,既保留了乳类的营养,又兼顾了碳水供给,成为佛教饮食体系中一种特殊的存在,相较于纯素食,酪饭属于“乳素食”范畴,在特定戒律开许下被允许食用,尤其适用于病后调养、体力消耗较大的修行阶段,或作为供养僧人的食物之一。

佛教戒律对酪饭的规定,需结合“三净肉”“五净肉”的概念理解,早期佛教为适应印度农耕社会环境,允许食用“不见其杀、不闻其杀、不为己杀”的肉类,但乳制品因不涉及生命终结,被普遍视为清净食物,如《四分律》中记载,佛陀允许比丘食用“乳、酪、酥、油”等乳制品,认为其“不损生命,能益身体”。《摩诃僧祇律》进一步明确,酪饭需由清净乳酪与净米制成,制作过程中需避免五辛(葱、蒜等)等刺激性食材,以符合“清净食”的规范,这种规定既体现了佛教对生命的尊重,也兼顾了修行者的实际需求——在物资匮乏的古代,乳酪能为修行者提供必要的蛋白质与热量,维持修行体力。

在地域传播中,酪饭呈现出鲜明的文化适应性,古印度佛教时期,酪饭是僧人常见的早餐或加餐,如《大唐西域记》记载,那烂陀寺僧人日常饮食中便有“酪浆、米饭”的组合,传入中国汉地后,受素食传统深化影响,酪饭逐渐被边缘化,尤其在禅宗“素食戒”严格化的背景下,汉传佛教寺院多以纯谷物、豆类为主食,酪饭仅在少数医书记载中作为“疗病食”出现,而在藏传佛教地区,受高寒地理环境制约,畜牧业发达,乳制品成为饮食核心,酪饭(藏语称“达拉”)不仅日常食用,更在宗教仪式中具有象征意义——供养时会将酥油与糌粑(青稞炒面)混合制成“酥酪饭”,寓意“福慧双修”。

从修行实践角度看,酪饭的意义远超食物本身,佛教认为,饮食是“资身修道”的工具,需秉持“知量、知足、知节”的原则。《增一阿含经》中,佛陀告诫弟子“食知量”,即饮食只为维持生命、延续修行,而非贪享滋味,酪饭因其营养均衡、易于消化,被视为“中道饮食”的典范:既能避免纯素食导致的营养不良,又不会因肉食引发贪欲,在一些禅修传统中,修行者会在特定时段(如安居期间)以酪饭为主食,配合“食存五观”(计功多少、自忖德行、防心离过、正事良药、为成道业)的食前观想,将饮食转化为修行的契机。

制作与食用酪饭的过程,也蕴含佛教的“清净”理念,传统制作中,乳需来自健康牛群,取乳过程需念诵咒语祈愿动物安乐;发酵时需保持器皿洁净,避免杂质污染;煮饭时需专注正念,不因外缘散乱,这种对食材与过程的严格要求,实则是将“戒”融入日常生活的体现——通过规范饮食细节,培养修行者的专注力与敬畏心。

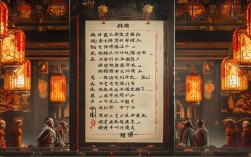

以下为佛教不同流派对酪饭的态度对比:

| 流派 | 酪饭地位 | 主要依据与规范 | 文化意义 |

|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 非主流,多作疗病食 | 受素食戒影响,严格禁止五辛,乳制品需清净 | 体现“慈悲护生”的戒律精神 |

| 藏传佛教 | 日常饮食与供品核心 | 适应高寒环境,乳制品被视为“清净能量” | 象征“福慧双修”,与牧业文化深度融合 |

| 南传佛教 | 允许,尤其在东南亚地区 | 依据《律藏》,乳制品属“净食”,无严格限制 | 结合热带饮食特点,作为营养补充 |

相关问答FAQs

Q1:佛教徒是否可以食用酪饭?它是否属于素食?

A1:是否可食用酪饭需结合佛教流派与戒律判断,在藏传佛教及部分南传佛教地区,酪饭因乳制品不涉及杀生,属于“乳素食”,被允许食用;汉传佛教受大乘素食戒影响,严格禁止动物性食材,酪奶虽非直接取自动物肉体,但因涉及动物产物,部分寺院仍禁止,仅作为病中开许的“药食”,总体而言,酪饭是否为“素食”取决于具体戒律体系,其核心原则是“不害生”与“清净食”。

Q2:酪饭在佛教修行中有什么特殊意义?

A2:酪饭在修行中兼具“资身”与“修心”双重意义,从物质层面,它能为修行者提供均衡营养,尤其在体力消耗大的修行阶段(如安居、闭关)维持身体机能;从精神层面,制作与食用酪饭的过程需遵循“清净”“知量”原则,配合“食存五观”的观想,将饮食转化为对生命、戒律的反思,践行“以食修道”的佛教生活方式,体现了“平常心是道”的修行智慧。