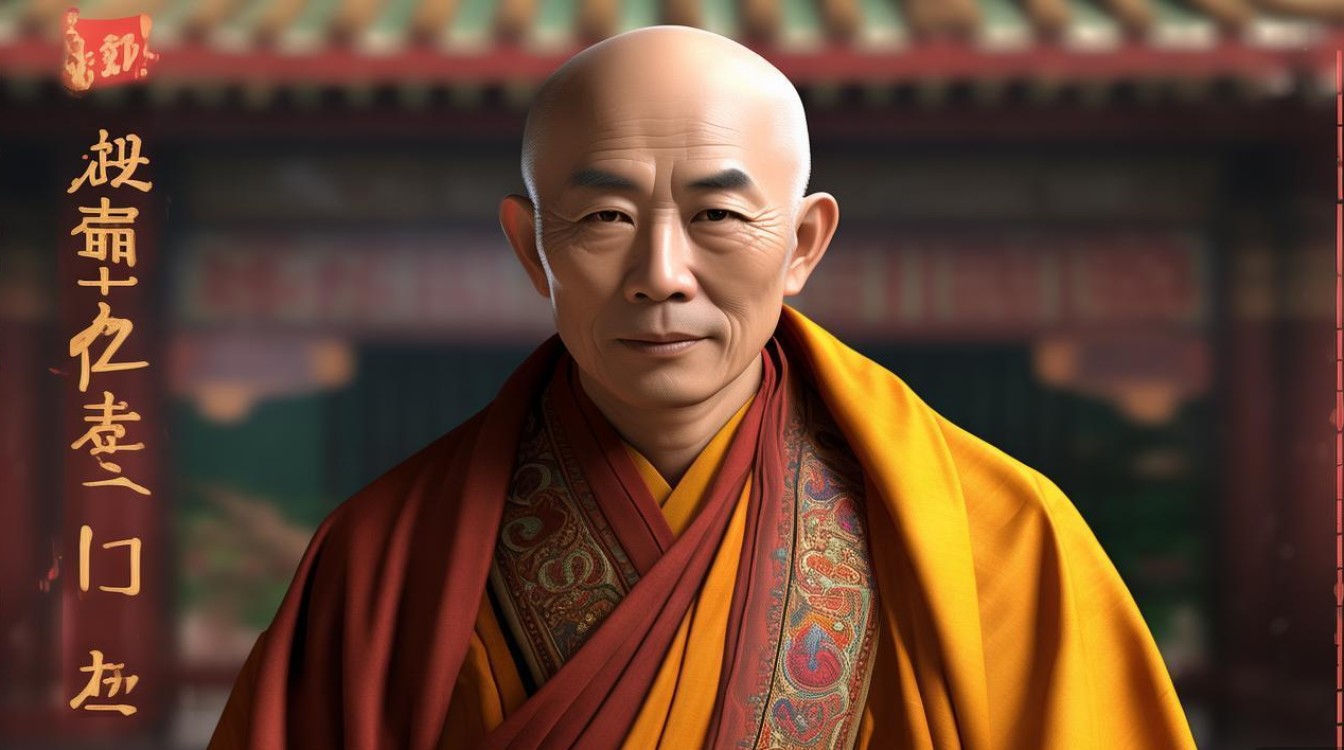

净华法师是当代佛教界德高望重的僧伽,以其深厚的佛学造诣、慈悲的弘愿利生精神以及对佛教教育与文化传承的卓越贡献,受到海内外四众弟子的广泛敬仰,法师俗姓王,1920年出生于江苏江宁一个书香世家,自幼受家庭熏陶,饱读诗书,少年时期便对宇宙人生真理生起深切思考,18岁时,于镇江金山寺礼上寂下成老和尚剃度出家,法号“净华”,取“清净庄严,莲华不染”之意,寓意其出离尘俗、追求解脱的坚定志向。

出家后,净华法师先后依止常州天宁寺冶开老和尚、苏州灵岩山印光大师等高僧修学,深入经藏,戒行精严,他在佛学院系统学习期间,对《法华经》《华严经》《楞严经》等大乘经典尤为契入,尤擅以现代语言阐释深奥佛法,使古老智慧贴近当代生活,1947年,于南京栖霞寺受具足戒,后赴闽南佛学院深造,与太虚大师弟子交游,深受“人间佛教”思想影响,毕生致力于将佛法精神融入社会现实,践行“慈悲济世、智慧度生”的弘法理念。

净华法师的弘法足迹遍布大江南北,曾先后驻锡常州天宁寺、苏州寒山寺、上海玉佛寺等名刹,担任首座监院、方丈等职,他主张“解行并重”,既注重教理研究,亦强调实修实证,在弘法方式上,法师善于将深奥的佛法义理与日常生活相结合,常以“佛法在世间,不离世间觉”为宗旨,通过开示、讲座、著书等方式,引导信众在生活中修心养性,培养慈悲与智慧,其讲经风格深入浅出、幽默风趣,既不失佛法的庄严,又充满人间温情,深受年轻信众欢迎,法师还积极推动佛教教育,创办“净华佛学苑”,培养青年僧才,编写《佛法与现代人生》《净华法师开示录》等教材,为佛教传承注入新鲜血液。

在社会慈善与文化交流方面,净华法师更是不遗余力,他常说“佛法不离世间法,慈悲应从身边起”,多年来带领弟子参与赈灾助学、扶危济困、养老助残等公益慈善事业,累计捐赠款物数千万元,惠及贫困地区群众及弱势群体数万人次,法师致力于推动佛教文化与现代文明的对话,多次受邀参加“世界佛教论坛”“中韩日佛教友好交流会议”等活动,以佛法智慧化解冲突、促进和谐,展现了中国佛教包容开放的时代精神。

净华法师一生淡泊名利,精进修行,虽年逾九旬仍坚持每日讲经、接待信众,其“老骥伏枥,志在千里”的精神感召着无数后学,他常教导弟子:“学佛不是逃避现实,而是以智慧面对人生,以慈悲利益众生。”这种入世与出世圆融无碍的修行理念,成为当代佛教徒的修行指南。

以下是净华法师弘法事业的重要节点概览:

| 时间阶段 | 主要经历与贡献 |

|---|---|

| 1920-1938年 | 俗家生活,少年时期接触佛法,萌生出家志向 |

| 1938-1947年 | 于镇江金山寺出家,依止高僧修学,系统学习经教 |

| 1947-1960年 | 受具足戒,赴闽南佛学院深造,深入研习大乘经典,开始参与弘法活动 |

| 1960-1980年 | 驻锡江南古刹,从事寺院管理与僧伽教育,期间经历特殊历史时期,仍坚持隐修 |

| 1980-2000年 | 恢复弘法,担任多座名方丈,创办佛学苑,培养僧才,开始著书立说 |

| 2000年至今 | 推动慈善事业,参与国际佛教交流,以“人间佛教”理念引导信众,晚年仍坚持每日讲经 |

净华法师的一生,是“觉悟人生、奉献人生”的真实写照,他以法为依,以戒为师,以悲为怀,以实际行动诠释了佛教“庄严国土、利乐有情”的伟大理想,其弘法精神与慈悲情怀,将成为佛教界乃至社会大众永恒的精神财富。

相关问答FAQs:

Q1:净华法师的弘法理念核心是什么?

A1:净华法师的弘法理念核心是“人间佛教”,强调“佛法在世间,不离世间觉”,他认为佛教不应脱离现实生活,而应引导信众在日常生活中践行慈悲与智慧,将佛法精神融入工作、家庭、社会,通过净化人心促进社会和谐,法师主张“解行并重”,既要深入经教明理,也要在实际行动中利益众生,实现“自利利他、自觉觉他”的修行目标。

Q2:净华法师在佛教教育方面有哪些具体贡献?

A2:净华法师对佛教教育的贡献主要体现在三个方面:一是创办“净华佛学苑”,系统培养青年僧才,设置经典研习、戒律持守、现代管理等课程,为佛教传承储备人才;二是编写通俗易懂的佛学教材,如《佛法与现代人生》《净华法师开示录》等,将深奥佛法转化为适合现代人学习的智慧;三是倡导“终身学习”理念,鼓励僧俗二众在修行中不断学习,以适应时代发展,推动佛教与现代文明对话。