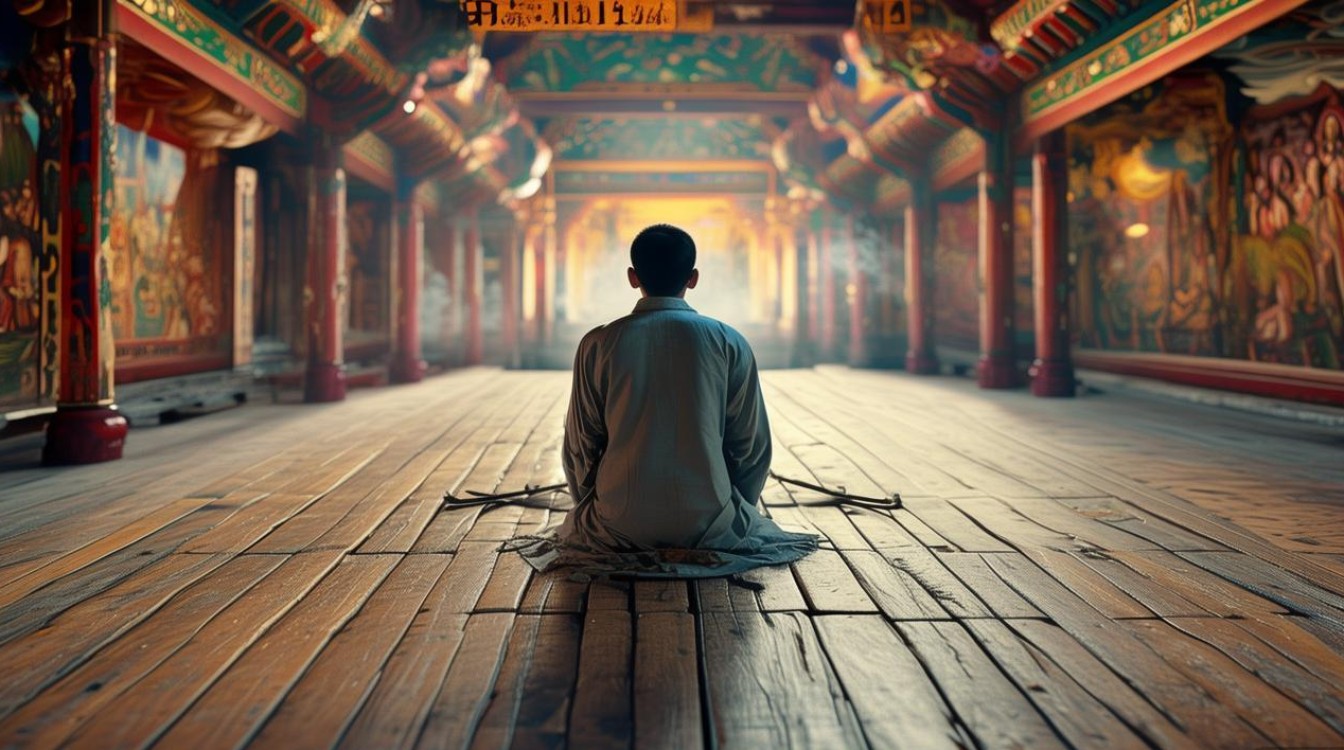

在佛教文化中,跪拜是表达对三宝(佛、法、僧)恭敬、虔诚的重要方式,也是修行者忏悔业障、祈求加持的仪轨之一,但关于“寺庙是否有规定跪多久”,这一问题并无统一答案,需结合佛教教义、宗派传统、具体场景及个人修行综合理解。

佛教跪拜的本质:心诚为要,非时长论

佛教经典中,从未将跪拜时长作为衡量虔诚度的标准。《地藏经》云:“南无佛,南无法,南无僧”,强调的是对真理的归敬;《华严经》提出“礼诸佛,赞如来”,核心在于内心的清净与虔诚,佛陀在世时,弟子们通过礼拜、问讯等方式表达恭敬,但更注重“修心”——如《阿含经》中,佛陀教导弟子“身业清净、口业清净、意业清净”,跪拜作为“身业”的一种,需与“意业”的虔诚结合,否则便成“形式化”,寺庙不会以硬性规定约束跪拜时长,而是倡导“随分随力”,即根据自身情况与发心,以恭敬心践行即可。

不同场景下的跪拜时长:无统一规定,依仪轨与发心

日常课诵:集体共修,随仪轨节奏

寺庙日常早晚课是僧众与信众共修的重要形式,包含诵经、礼佛、回向等环节,其中跪拜(如“礼拜八十八佛”“大礼佛”)通常由维那师(领修者)根据仪轨引导,时长多在3-15分钟/段,中间会有起身、合十等动作衔接,例如汉传佛教常见课诵仪轨中,“礼拜八十八佛”约需10分钟,结束后会诵“愿忏悔文”,整体节奏以“不疲厌、不散乱”为原则,信众跟随集体即可,无需刻意延长或缩短。

法会活动:特定仪轨,分段进行

如佛诞日、水陆法会、盂兰盆会等大型法会,跪拜环节较多(如“三皈依”“发愿”“回向”等),但通常会分段进行,以“水陆法会”为例,每日有“六时行道”,包含“上供、下启、礼忏”等,单次跪拜时长约15-30分钟,中间会有法师开示或休息时间,避免信众体力透支,法会中的跪拜更注重“共修的力量”,而非个人时长比拼。

个人修行:随缘任运,以“不执着”为度

若信众因个人发心(如忏悔、祈愿)进行长时跪拜,寺庙不会禁止,但强调“智慧与慈悲平衡”,例如打佛七(连续七天精进念佛),部分修行者可能会在“礼拜佛”环节跪拜较久(如30分钟以上),但若出现头晕、腿麻等不适,法师会及时提醒“调整姿势、放下执着”,藏传佛教中,某些“金刚萨埵百字明”修法,可能要求连续跪念百遍咒语,时长约20分钟,但也需根据自身体力调整,而非强制。

宗派差异:汉传灵活,藏传重仪轨,南传以合十为主

- 汉传佛教:跪拜形式较灵活,既有“五体投地”(额、手、心、膝触地)的大礼,也有“问讯礼”“合十礼”,时长无严格规定,以“恭敬心”为核心。

- 藏传佛教:部分仪轨(如“金刚顶法”)对跪拜次数、时长有明确要求(如连续21次大礼拜,每次约1-2分钟),需依传承上师指导,但本质是“借事炼心”,而非追求时长本身。

- 南传佛教:受文化影响,跪拜较少,多以“合十礼”表达恭敬,部分场合会行“长跪”(单膝触地),时长通常不超过5分钟,更注重“当下心的专注”。

实际影响因素:寺庙提示、个人与发心

虽然寺庙无统一跪拜时长规定,但具体实践中会受三方面影响:

- 寺庙提示:部分香客较多的寺庙(如杭州灵隐寺、西安大雁塔)会在入口处张贴“礼佛须知”,提示“量力而行,跪拜时间过长易引发身体不适”,并设有“休息区”。

- 个人体力:老人、儿童或身体不适者,可跪拜片刻后起身站立或合十,佛教强调“慈悲护生”,自身健康亦是修行的基础。

- 发心纯正:若因“比别人跪得久更能积福”的心态刻意延长跪拜,反而落入“执着”的误区;若因“忏悔往业、为众生祈福”而跪拜,哪怕1分钟,功德亦不可估量。

不同场景跪拜常见参考表

| 场景 | 是否有明确规定 | 常见时长 | 核心意义 |

|---|---|---|---|

| 日常课诵(早晚课) | 部分寺庙依仪轨 | 3-15分钟/段 | 随众共修,培养定力 |

| 大型法会(如水陆法会) | 集体安排,分段进行 | 15-30分钟/段 | 共修回向,广结善缘 |

| 个人修行(如佛七) | 无规定,依发心 | 10-30分钟/次 | 忏悔业障,专注一境 |

| 藏传特定修法 | 依传承仪轨 | 20分钟/次(如百字明) | 如法实修,清净业障 |

相关问答FAQs

问1:在寺庙跪拜时,如果时间太长导致身体不适,可以起身休息吗?算不算不虔诚?

答:佛教强调“慈悲”与“智慧”,身体不适仍强行跪拜并非修行正途,寺庙通常会提示信众“量力而行”,起身休息、调整姿势(如跪坐、盘坐)都是允许的,虔诚在于心而非形式,佛陀曾说“身和同住”,修行需兼顾身心和谐,过度执着反而违背慈悲精神。

问2:听说有些高僧会连续跪拜数小时,普通人是否需要效仿?跪拜时长能积累福报吗?

答:高僧的长时跪拜是长期修行愿力的体现,与其个人定力、发心相关,并非普通信众的“必修课”,佛教讲“福报”由“戒、定、慧”三学增上,虔诚心、清净心才是关键,若因身体条件无法长时跪拜,以恭敬心合十、默念佛号,同样能积累福报,执着时长反而易生执着心,偏离修行本质。