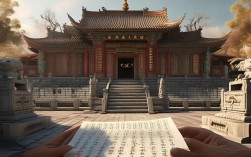

在佛教文化中,修寺庙是积累功德、广结善缘的重要方式,而功德榜作为记录捐赠者善举的载体,不仅是寺庙建设历程的见证,更是传递慈悲与感恩的纽带,随着时代发展,功德榜从传统的石碑、木刻演变为图文并茂的图片形式,既保留了庄严的文化内涵,又增强了传播力与感染力,一张精心设计的修寺庙功德榜图片,既能彰显捐赠者的发心,也能让更多信众感受到共修善业的氛围,其意义远超记录本身,更是一种精神文化的传承。

功德榜图片的核心在于“庄重”与“真诚”,从内容上看,需清晰呈现捐赠者的姓名(或尊称,如“善信某某”“匿名善士”)、捐赠金额(或物资,如“修缮佛像一尊”“供奉花果一份”)、捐赠时间,以及善款的用途明细,如“用于大殿修缮”“佛像贴金”“经书流通”等,让每一笔善行都有迹可循、公开透明,加入发心偈语或祝福语,如“功不唐捐,福有攸归”“愿以此功德,庄严佛净土”,能深化文化内涵,传递佛教的慈悲与智慧,在视觉呈现上,色彩多采用佛教传统色——金色象征庄严与觉悟,红色代表喜庆与吉祥,青色寓意清净与平和,整体色调需和谐统一,避免过于花哨;字体宜选用楷体、行书等具有传统韵味的字体,确保清晰易读;排版则需注重层次感,将捐赠者信息、善款用途、文化符号等元素合理分布,重点信息可适当放大或用不同颜色标注,既突出主体,又不失整体美感,常见的装饰元素包括莲花(象征清净无染)、祥云(寓意吉祥如意)、法轮(代表佛法永恒)、宝相花(体现佛教艺术的繁复精致)等,这些符号不仅能增强图片的文化辨识度,也能让信众在视觉中感受到佛法的熏陶。

制作修寺庙功德榜图片需兼顾文化规范与现实需求,需尊重捐赠者的意愿,若有人选择匿名,应在榜上明确标注“匿名善士”,保护其隐私;内容需严格核对,确保姓名、金额、用途等信息准确无误,避免因疏漏引发误解;材质选择上,若用于寺庙内的长期展示,可选用高清喷绘覆膜材质,防水防尘且色彩持久;若用于线上传播或印刷品,则需注意分辨率设置,确保在不同媒介上都能清晰呈现,功德榜并非“荣誉榜”,其本质是记录善行、激励发心,因此在设计时应避免过度强调捐赠金额大小,而是突出“心诚则灵”的佛教精神,可通过加入“随喜赞叹”“感恩护持”等文字,引导信众关注发心而非表象,让功德榜成为凝聚善缘、共修佛法的平台。

修寺庙功德榜图片的意义,不仅在于记录一段建设历程,更在于传递一种精神力量,当信众看到榜上一行行名字,想到的是无数人共同发心、护持道场的场景;当善款用途清晰可见,感受到的是每一份信任都被郑重对待,这种透明与感恩,能进一步激发大众的护持热情,形成“人人参与、人人受益”的良性循环,作为佛教文化的一种载体,功德榜图片也承载着教化功能——它提醒世人,布施并非简单的物质付出,而是培养慈悲心、减少贪执的修行;积累功德并非为了个人名利,而是为了自利利他、普度众生,在快节奏的现代生活中,一张庄重的功德榜图片,如同一面镜子,映照出人性的善良与温暖,也让佛教的“无缘大慈,同体大悲”精神得以具象化传播。

相关问答FAQs

Q:功德榜图片中是否必须显示捐赠者的真实姓名和具体金额?

A:并非必须,佛教强调“三轮体空”(布施时无施者、受者、施物之相),是否公开姓名和金额应尊重捐赠者意愿,若捐赠者选择匿名,可标注“匿名善士”;若希望模糊金额,也可用“随喜捐赠”“善款若干”等表述,重点在于记录发心而非数字本身,避免让善行沦为攀比或炫耀的工具。

Q:如何确保功德榜图片的文化准确性和庄重感?

A:设计元素需严格遵循佛教文化符号,如莲花、法轮等图案应使用规范样式,避免随意创新或使用不当符号;文字内容可引用佛经中的偈语或佛教术语,如“功不唐捐”“回向法界”等,确保语言简洁、寓意深远;整体排版需疏密有致,色彩沉稳,避免使用过于现代或轻浮的设计风格,通过传统美学营造庄严氛围,让信众在视觉中感受到对佛法的敬畏与尊重。