中国佛教文化中,菩萨道场是菩萨应化、修行与教化众生的神圣之地,承载着深厚的宗教信仰与人文历史底蕴,九大菩萨道场作为中国佛教地理文化的核心载体,分布大江南北,各具特色,共同构建了汉传、藏传佛教多元融合的信仰体系,这些道场不仅是信众朝圣的精神家园,更是中华文明多元一体的重要见证。

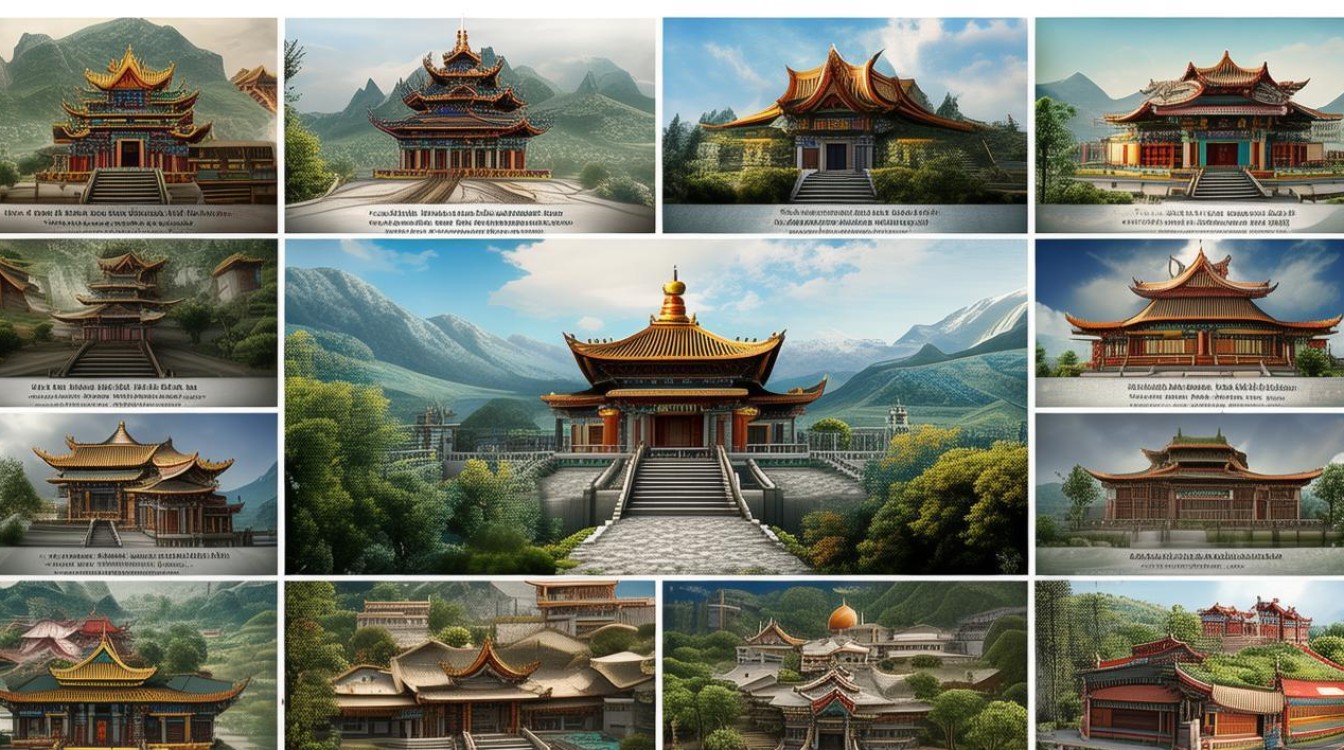

从地理位置与文化内涵看,九大菩萨道场各有其独特的历史渊源与宗教象征,五台山作为文殊菩萨道场,位于山西忻州,因“五峰如五台”得名,始建于东汉永平年间,被誉为“清凉世界”,是世界五大佛教圣地之一,这里不仅是汉传佛教文殊信仰的中心,也是藏传佛教黄教的重要寺庙群,显密交融,代表智慧的圆满,普陀山位于浙江舟山,是观音菩萨的应化道场,相传唐代慧锷法师请观音像至此,建“不肯去观音院”,从此“南海普陀”成为观音慈悲的象征,以“海天佛国”闻名于世,每年吸引无数信众朝拜,峨眉山位于四川乐山,普贤菩萨道场,东汉始建寺庙,晋代兴起普贤信仰,唐代极盛,金顶“十方普贤像”巍峨壮观,这里不仅有壮丽的自然风光,更将普贤“行愿”精神与峨眉武术文化融为一体,九华山位于安徽池州,是地藏菩萨的道场,唐代新罗国王子金乔觉(地藏菩萨化身)在此修行圆寂,建肉身塔,形成“地藏道场”以“大愿”著称,九华山的肉身菩萨文化独树一帜,成为佛教修行者向往的圣地。

除四大名山外,另外五处菩萨道场进一步丰富了中国佛教的地理文化版图,浙江奉化雪窦山是弥勒菩萨的应化道场,宋代布袋和尚(弥勒化身)在此出生修行,“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”的弥勒形象深入人心,代表了欢喜包容的处世哲学,贵州梵净山作为弥勒菩萨的道场,明代被敕封为“梵天净土”,因独特的“红云金顶”地貌与原始生态,成为世界自然与文化双遗产,弥勒净土思想与当地苗族、土家族文化交融,形成独特的地域信仰,海南三亚南山海上观音苑是现代观音菩萨道场,2005年建成的108米三尊一体海上观音像,是世界上最高的观音像,依山傍海,将观音慈悲精神与现代建筑艺术结合,成为新时代佛教文化地标,浙江天台山是观音菩萨的应化道场之一,唐代建观音洞,相传观音曾在此应化,作为天台宗祖庭所在地,天台山将观音信仰与天台教义融合,代表了中国佛教的哲学智慧,西藏拉萨布达拉宫是藏传佛教观音菩萨的道场,唐代松赞干布为迎娶文成公主而建,主供观音菩萨,作为世界文化遗产,布达拉宫不仅是政教合一的历史见证,更是藏传佛教观音信仰的中心,体现了汉藏文化的交融。

这九大菩萨道场,从东到西、从南到北,涵盖了文殊、观音、普贤、地藏、弥勒五大菩萨的信仰体系,既有汉传佛教的千年古刹,也有藏传佛教的圣殿,更有现代佛教文化的新探索,它们不仅是宗教活动的场所,更是历史文化的活化石,承载着建筑、艺术、哲学、民俗等多重价值,成为中华文明宝库中不可或缺的一部分。

相关问答FAQs

-

九大菩萨道场与四大名山的关系是什么?

答:四大名山(五台山、普陀山、峨眉山、九华山)是九大菩萨道场中的核心组成部分,分别对应文殊、观音、普贤、地藏四位菩萨,是汉传佛教中最具影响力的朝圣地,九大菩萨道场在四大名山的基础上,增加了弥勒菩萨的雪窦山、梵净山,观音菩萨的南山海上观音苑、天台山观音洞,以及藏传佛教的布达拉宫观音道场,扩展了菩萨道场的范围,涵盖了汉传、藏传佛教,以及传统与现代的多元文化内涵,更全面地展现了中国佛教的地理分布与文化多样性。 -

九大菩萨道场各自有哪些代表性文化符号?

答:各菩萨道场的文化符号独具特色:五台山有“清凉世界”称号与五爷庙信仰;普陀山有“不肯去观音院”与南海观音像;峨眉山有金顶“十方普贤像”与峨眉武术;九华山有肉身宝殿与“地藏菩萨”金身;雪窦山有布袋和尚雕像与“大肚弥勒”形象;梵净山有“红云金顶”与弥勒佛道场碑刻;南山海上观音苑有108米三尊一体观音像;天台山有观音洞与国清寺隋梅;布达拉宫有观音菩萨像与布达拉宫宫墙,这些符号不仅是宗教信仰的载体,也是中华文化的瑰宝。