菩萨嘴长着的是慈悲的形状,智慧的纹理,更是度化众生的无上法门,在佛教的造像艺术与经典描述中,菩萨的“嘴”从来不仅是生理器官,而是法身的显现,是“口业清净”的象征,承载着“无缘大慈,同体大悲”的精神内核,从外在的妙相庄严到内在的言语功德,菩萨的“嘴”始终指向一个核心:以言为桥,接引众生从迷到觉。

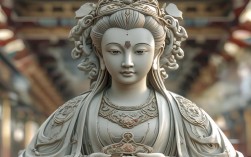

从外在形象看,菩萨的嘴常被描绘为“唇红细薄,如频婆果色”,嘴角微微上扬,似笑非笑,既非刻意欢喜,也无丝毫嗔恚,这种“妙相”并非偶然,而是慈悲心自然流露的外化。《大乘百福相经》中说,菩萨因过去世恒常以爱语安慰众生,感得“四十齿齐平,诸根深密,唇色丹砂”的庄严之相,比如观世音菩萨的“垂目低眉”,嘴角含笑的弧度,仿佛能包容世间一切苦难——当众生在苦海中挣扎,这微微上扬的嘴角,是无声的“莫怕,我在”;当众生因愚痴造业,这细薄的唇齿,是未出口的“回头是岸”,这种外在的“嘴”,是慈悲的“相好”,让众生一见生欢喜心,从而愿意亲近、聆听、信受。

若说外在相好是慈悲的“表”,内在口业则是智慧的“里”,菩萨的“嘴”长着“四无碍辩才”:法无碍、义无碍、辞无碍、乐说无碍,所谓“法无碍”,是通达诸法实相,所言皆是真理,不增不减;“义无碍”,是能以无量善巧,将深奥佛法化作众生能懂的义理,如《法华经》中“火宅喻”“穷子喻”,皆是佛陀(因地菩萨时)以善巧说法,接引不同根器众生的例证;“辞无碍”,是言语流畅,无有滞碍,能应机说法,或以诗偈,或以譬喻,或以沉默,皆契众生心;“乐说无碍”,则是菩萨以“说法为业”,永不疲厌,如《华严经》中善财童子参访的五十三位善知识,每一位菩萨都以“爱语”为舟,渡众生到解脱彼岸,这种“嘴”长出的言语,不是世间阿谀奉承的绮语,也不是挑拨离间的两舌,而是“真实语、柔软语、益法语”,能断众生烦恼,开众生智慧。

更进一步说,菩萨的“嘴”长着“空性”的底色,大乘佛教讲“诸法空相”,菩萨虽以言语度生,却不执着于“言说”本身。《维摩诘经》中,维摩诘居士以“默然”回应文殊菩萨的问难,正是“言语道断,心行处灭”的体现——真正的慈悲,有时不在“说”,而在“不说”中的包容与理解,当母亲默默为孩子拭去泪水,当禅师以棒喝点醒迷徒,当菩萨以沉默承受众生的误解与诽谤,这种“无言之说”,恰是菩萨口业最深的功德:不落两边,不着相度生,以“无所得”之心行“慈悲”之事。

以下是经典中关于菩萨口业核心特质的归纳:

| 经典/教义 | 描述 | 对应意义 |

|---|---|---|

| 《大乘百福相经》 | 唇色丹砂,齿齐平密 | 过去世爱语感得的庄严相好 |

| 《法华经》 | 以譬喻、故事说法 | 善巧方便,契众生根器 |

| 《华严经》 | 菩萨恒时乐说,无有疲厌 | 无尽悲愿,不舍一切众生 |

| 《维摩诘经》 | 默然无言,契入实相 | 不着言说,超越文字相的慈悲 |

菩萨的“嘴”长着什么?长着对众生的“不忍人之心”,长着对真理的“究竟了达”,长着“上求佛道,下化众生”的愿力,它告诉我们:真正的“菩萨嘴”,不是能言善辩的技巧,而是“口业清净”的修行——从不说伤害他人的话,到常说温暖人心的话,再到以无言的慈悲包容一切,当我们学着以爱语代替恶口,以实语代替妄语,以柔软语代替粗恶语,每个人的“嘴”都能长出菩萨的庄严,成为传递温暖与智慧的桥梁。

FAQs

问:菩萨的“妙语”和普通人的“好话”有什么区别?

答:菩萨的妙语以“慈悲”为体,“智慧”为用,不说妄语、两舌、恶口、绮语,所言皆能引导众生向善、离苦;普通人的好话可能夹杂私欲(如奉承、讨好),或限于世俗情理(如安慰但不点破真相),而菩萨的妙语究竟清净,能直指众生心性,契入真理。

问:如果自己言语不当,如何学习菩萨的口业?

答:可从“三净语”入手:说真实语(不撒谎、不夸大)、说柔软语(不恶口、不讽刺)、说有益语(不说无意义的话,多说鼓励、劝善的话),日常中可先反思“是否伤害他人”“是否对众生有益”,逐步培养“言前思利他”的习惯,口业清净即是菩萨行的开始。