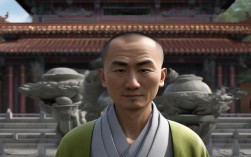

玉,自古便是东方文化中的精神图腾,温润内敛,坚贞不移,恰如佛教所倡导的慈悲与智慧,在当代弘法体系中,台湾佛光山开山宗长星云大师的弟子海涛法师,亦将玉的文化内涵与修行理念相融合,倡导“以玉养心,以玉载道”的生活智慧,使“海涛法师玉”不仅成为信众的精神寄托,更成为连接传统文化与当代修行的桥梁。

玉:佛教文化中的精神载体

在佛教经典中,玉常被喻为“妙法”的象征。《妙法莲华经》以“如玉无瑕”比喻佛法的纯净,《华严经》则用“众宝庄严”描绘佛国世界的圆满,玉的物理特性——温润而不刺眼,坚硬而不锋利,恰如修行者应有的“中道”品格:外显柔和,内守坚定;不执于外相,不昧于自心,海涛法师在弘法开示中常言:“玉之德,在‘润’不在‘华’,修行亦然,贵在内心的滋养,而非外在的浮华。”

这种理念延伸至“海涛法师玉”的实践中,便形成了以“玉德”映“佛德”的修行逻辑,法师认为,玉的天然属性可潜移默化影响人的心性:触摸玉石的温润,能平息浮躁;凝视玉石的通透,能澄澈内心;佩戴玉饰的恒久,能提醒道心坚固,玉不仅是物质载体,更是修行的“外护”,帮助信众在日常中观照自心。

海涛法师玉:从文化传承到修行实践

海涛法师倡导的“玉文化”,并非简单的商业概念,而是对传统玉德与佛教智慧的双重诠释,他强调“玉有三德”:仁、义、智,分别对应佛教的“慈悲、持戒、智慧”。

- 仁之德:玉色温润,如菩萨的慈悲包容,待人接物时存仁爱之心;

- 义之德:玉有坚贞,如持戒的坚定不退,面对诱惑时守本分、不逾矩;

- 智之德:玉有灵透,如智慧的明辨是非,处事时能洞察缘起、不执两端。

为让信众更好地理解“玉德”与“佛德”的关联,法师常通过具体场景引导:将玉佛珠持于手中,计数时不仅专注当下,更以珠子的圆融象征“圆融无碍”的处世智慧;将玉佩佩戴胸前,玉贴近身体的温感,成为提醒“慈悲待人”的触觉记忆,这种“以玉为镜,照见自心”的修行方式,使玉从“装饰品”升华为“修行伴侣”。

玉与当代修行:在生活中体悟大道

在快节奏的现代生活中,海涛法师提倡“以玉养心”的修行理念,核心是“在日常中见修行”,他认为,玉的天然之美无需雕琢,正如众生本具的佛性无需外求;而人对玉的珍视,恰如对自性的护持——需耐心打磨、去除尘垢,方能显发本真。

以下是“海涛法师玉”修行理念的实践要点,可概括为下表:

| 玉的属性 | 对应的修行理念 | 日常实践方式 |

|---|---|---|

| 温润细腻 | 慈悲柔和,不伤物害人 | 言语温和,待人接物存同理心 |

| 坚硬耐磨 | 持戒坚定,不为境所转 | 面对诱惑时守住初心,不随波逐流 |

| 无瑕通透 | 内心清净,不染妄念 | 每日静坐时观呼吸,如玉般澄澈妄念 |

| 圆融饱满 | 处世圆融,不执两端 | 遇事多角度思考,不钻牛角尖 |

“海涛法师玉”的本质,不是对玉的崇拜,而是通过玉这一文化符号,唤醒人们对内心品质的观照,正如法师所言:“玉的价值不在于雕工多精,而在于它承载的德行;人的价值也不在于外表多美,而在于内心的慈悲与智慧。”当我们将玉的温润融入生活,将玉的坚贞刻入道心,便能在平凡的日常中,修得如玉般清净、圆满的生命境界。

相关问答FAQs

Q1:海涛法师玉是否具有特殊的“开光”功效?佩戴后能带来好运吗?

A:海涛法师强调,“开光”的本质是“开启自性之光”,而非赋予物品神秘力量,法师开示:“所谓开光,是通过仪式提醒佩戴者:玉如自性本具的佛性,需通过修行显发,佩戴玉佩的真正意义,是让它成为修行的‘助缘’——当你以慈悲心待人、以智慧心处事,自然能感召善缘,这才是真正的‘好运’。”玉的功效不在于“加持”,而在于它能提醒我们保持正念,修心养性。

Q2:普通人如何通过“玉”在生活中修行?是否需要特定仪式?

A:修行重在“日常”,无需复杂仪式,海涛法师建议:

- 选玉以“德”为重:不必追求名贵,选择温润、无瑕的玉即可,象征对纯净心性的向往;

- 用玉“观心”:每日触摸玉时,静心观照自己的情绪——是否浮躁?是否生贪念?以玉的“静”调伏心的“动”;

- 传玉以“善”为本:若玉佩不再佩戴,可赠予他人,并随赠一句“愿君如玉,慈悲温和”,将玉的德行传递出去。

法师说:“修行不是远离生活,而是在吃饭、走路、待人时,都能让心与玉的德行相应,这才是真正的‘以玉养心’。”