佛教作为世界主要宗教之一,在当代社会呈现出多元化、现代化、全球化的新动向,既坚守传统智慧,又积极回应时代需求,其发展路径与社会、文化、科技的互动日益紧密,从亚洲到欧美,从寺院到网络,佛教的实践形态与传播方式正经历深刻变革,展现出强大的适应性与生命力。

全球传播的新图景:从传统腹地向多元文化圈扩展

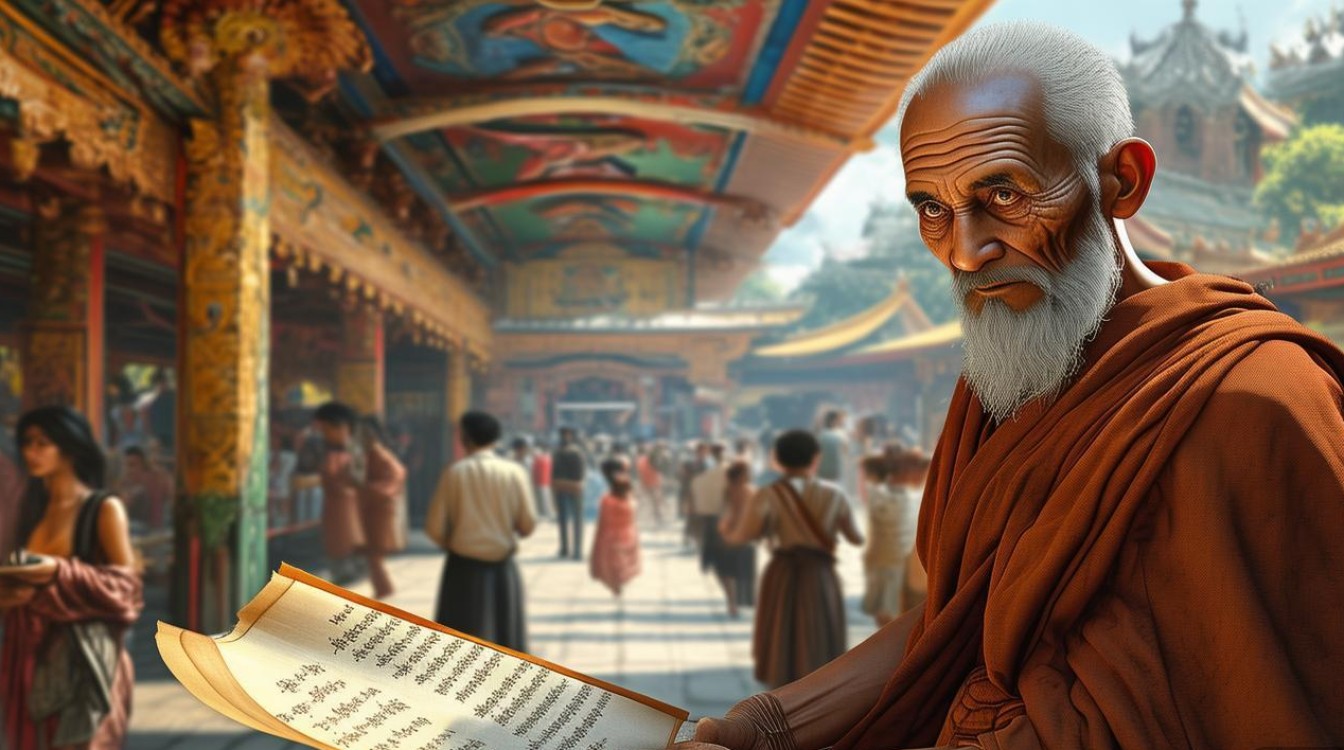

佛教的全球传播已形成“传统核心区稳固、新兴增长区活跃”的格局,在亚洲,佛教发源地印度通过“佛教复兴运动”强化文化认同,那烂陀大学重建项目吸引全球学者,达赖喇嘛推动的“藏传佛教与科学”对话促进跨领域交流;中国佛教界践行“人间佛教”理念,积极参与扶贫、环保等社会事业,寺院规范化管理与文化传承并重;日本佛教面对少子老龄化社会,转型发展生命教育、心理咨询等“后世俗化”服务;东南亚佛教则强化社会凝聚力,如泰国僧侣参与乡村教育,斯里兰卡佛教团体推动生态保护项目。

在欧美、非洲等非传统佛教地区,佛教正以“生活哲学”身份融入主流社会,美国禅修中心数量近十年增长30%,谷歌、苹果等企业将正念纳入员工心理援助项目;欧洲佛教哲学研究学术化,牛津大学、剑桥大学设立佛教与比较宗教研究中心;非洲肯尼亚、南非等地出现本土化佛教社区,斯瓦希里语佛经翻译推动佛教与非洲传统信仰对话,这种跨文化传播不仅拓展了佛教的影响力,也使其在多元文化语境中展现出包容性。

科技赋能与弘法革新:数字时代的智慧传播

科技革命正重塑佛教的弘法方式与实践形态,数字化弘法成为主流,线上禅修APP如“禅定时刻”“止观之旅”累计用户超千万,提供个性化冥想指导;佛经数字化项目(如CBETA电子佛典)收录近3万部典籍,支持多语言检索与AI校注,打破文献壁垒;虚拟现实(VR)技术让信众沉浸式体验敦煌莫高窟、日本金阁寺等佛教圣地,突破时空限制;AI辅助弘工具新兴,日本“AI法师”虚拟讲经机器人能解答基础佛法问题,中国“智能佛殿”实现线上礼佛、抄经自动化。

科技还推动佛教与现代心理学融合,基于禅修的“正念疗法”(MBCT)被纳入英国国家健康体系,用于抑郁症防治;佛教“慈悲”理念与积极心理学结合,发展出“慈悲聚焦疗法”(CFT),在欧美临床实践中广泛应用,这种“科技+传统”的模式,使佛教智慧更贴近现代人的精神需求。

慈悲实践与社会融入:从“出世”到“入世”的角色拓展

当代佛教越来越强调“慈悲利他”的社会价值,公益实践成为重要动向,灾难救助中,佛教组织反应迅速:汶川地震后,“心灵援助”项目为灾民提供心理疏导;新冠疫情中,全球佛教团体累计捐赠物资超10亿元,同时推出“线上祈福+云端共修”保持信仰联结,环保领域,佛教“生命关怀”理念推动素食运动、反捕鲸倡议,国际佛教联盟发起“绿色寺院”计划,推动寺院践行低碳生活。

教育领域,佛教界创新“智慧教育”模式,印度“佛学院+现代学校”培养复合型人才,中国“国学进寺院”活动让青少年体验传统文化,日本“寺院幼儿园”将禅修与幼儿教育结合,培养专注力与同理心,佛教在心理健康领域的贡献突出,寺院心理咨询中心在亚洲兴起,为现代人提供压力管理、情绪疏导服务,成为“心灵疗愈”的重要力量。

挑战与反思:传统与现代的平衡之道

佛教的现代化进程也面临多重挑战,商业化冲击是首要问题,部分寺院过度开发“网红项目”,高价门票、商业活动弱化宗教精神,引发“信仰异化”担忧,代际传承困境显现,年轻信徒比例下降,传统寺院仪式对Z世代吸引力不足,需通过动漫、短视频等新形式弘法,跨文化适应难题突出,在西方传播中,禅宗被“去宗教化”解读为“纯粹心理技术”,削弱其哲学深度;伊斯兰文化区佛教传播则面临宗教认同冲突。

科技伦理亦带来新课题,AI弘法引发“机器能否传递佛法”的争议,虚拟寺庙体验可能弱化实体寺院的社群功能,对此,佛教界需坚守“缘起性空”“众生平等”的根本教义,在创新中保持核心价值,通过“传统智慧+现代工具”的融合,实现“古为今用、洋为中用”的发展路径。

全球佛教传播新趋势示例

| 地区 | 主要动向 | 典型案例 | 影响与意义 |

|---|---|---|---|

| 北美 | 禅修中心普及,正念疗法融入主流 | 美国“禅修之友”协会,谷歌正念课程 | 促进心理健康,成为生活哲学 |

| 欧洲 | 佛教哲学学术化,跨宗教对话活跃 | 牛津大学佛教研究中心,梵蒂冈对话 | 推动宗教间理解,深化学术研究 |

| 非洲 | 佛教社区萌芽,本土化尝试 | 肯尼亚内罗毕佛教中心,斯瓦希里语佛经翻译 | 增加宗教多样性,适应本土文化 |

| 大洋洲 | 生态佛教实践,原住民文化融合 | 澳大利亚“佛教与地球”组织 | 结合环保理念,推动可持续发展 |

佛教的动向本质是传统智慧与现代文明的对话,其核心始终是对“苦”的洞察与“慈悲”的实践,在全球化和科技浪潮中,佛教既需坚守根本教义,也需以开放姿态回应时代命题,在传承中创新,在对话中发展,为人类精神世界提供更丰富的滋养。

FAQs

-

佛教在现代社会面临的主要挑战是什么?

答:佛教在现代社会面临多重挑战:一是商业化冲击,部分寺院过度追求经济利益,弱化宗教精神内核;二是代际传承困境,年轻群体对传统宗教仪式兴趣下降,需创新弘法形式以吸引年轻人;三是跨文化适应难题,在非传统传播地区需平衡教义完整性与本土文化接纳度;四是科技伦理新议题,如人工智能发展引发的对“佛性”“心识”的重新思考,需结合传统教义给出回应,这些挑战要求佛教界在坚守根本的同时,主动适应社会变迁。 -

科技如何影响佛教的传播与实践?

答:科技深刻改变了佛教的传播与实践方式:在传播层面,互联网打破了时空限制,线上禅修课程、佛经数据库(如CBETA)、社交媒体弘法账号(如“禅宗公案解读”短视频)使佛教触达更广泛人群;在实践层面,虚拟现实(VR)技术让信众沉浸式体验寺院生活,AI辅助工具(如智能佛经检索、AI讲经机器人)提升了弘法效率;正念疗法基于佛教禅修理念,通过科技手段(如正念APP)融入现代心理治疗体系,实现了传统智慧与现代科技的融合,拓展了佛教的社会应用场景。