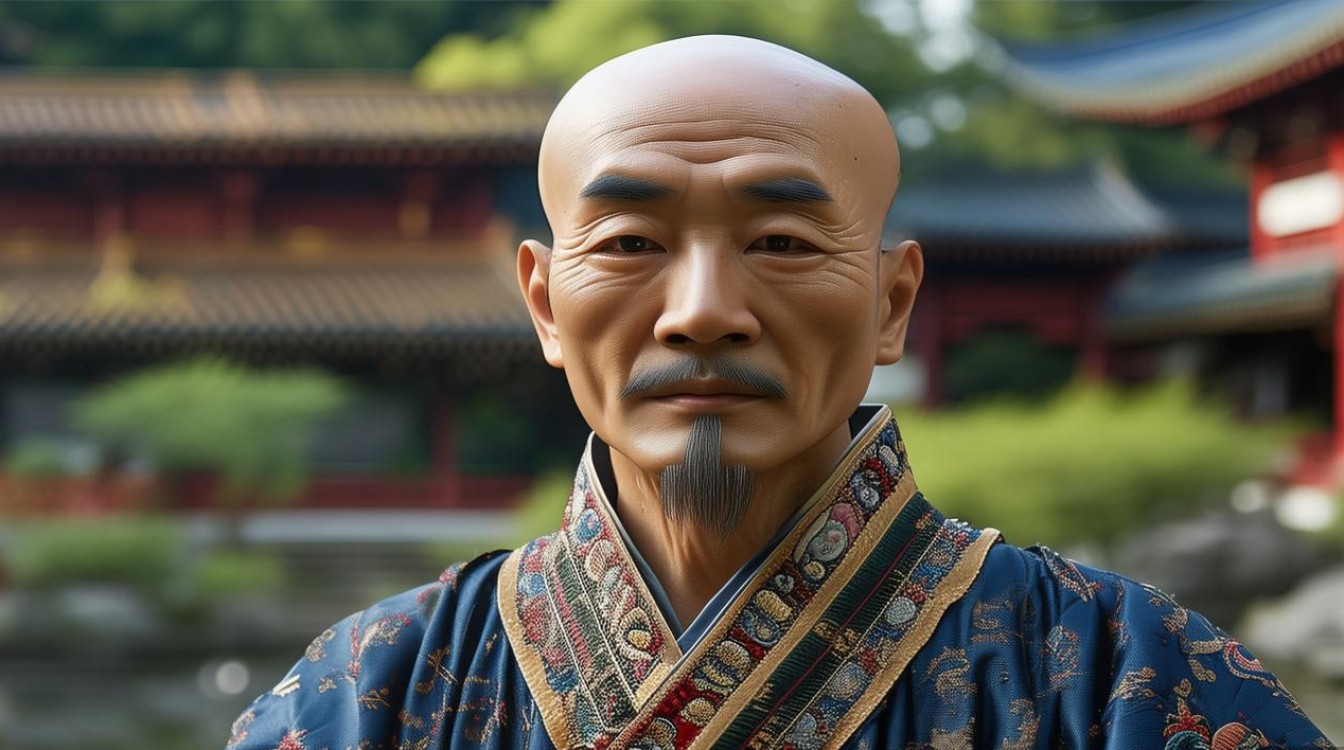

发沦法师,近代佛教史上以“禅净双修、慈悲济世”著称的僧人,俗名张文远,1918年出生于江苏苏州的一个书香世家,自幼受家庭熏陶,饱读诗书,12岁时因目睹世间疾苦,萌生出家之念,次年于苏州寒山寺依止静慧法师剃度,法号“发沦”,法师一生致力于佛法的弘扬与实践,融合禅宗的明心见性与净土宗的持名念佛,倡导“人间佛教”理念,将佛法智慧融入现代社会生活,影响深远。

修行与弘法历程

发沦法师的修行之路,以“解行并重”为核心,青年时期,他先后参学于杭州灵隐寺、福建鼓山涌泉寺,深入研习《楞严经》《法华经》等经典,尤对《六祖坛经》有独到见解,他认为,禅修不应脱离生活,日常行住坐卧皆是修行,提出“工作即禅,生活即道”的理念,中年时期,法师住持苏州西园寺期间,大力倡导“禅净双修”,主张以禅定智慧净化心灵,以念佛净土求生西方,形成“禅为体,净为用”的修行体系,他常说:“禅是佛心,净是佛行,二者如车之两轮,鸟之双翼,不可偏废。”

在弘法方面,法师注重契理契机,针对现代人的烦恼,提出“佛法生活化”的弘法模式,他定期举办“禅修营”“佛学讲座”,将深奥的佛法转化为通俗易懂的语言,引导信众在职场、家庭中践行慈悲与智慧,晚年,法师更将重心转向慈善事业,创办“菩提养老院”“希望小学”,资助贫困学生,灾区赈灾从不缺席,以实际行动诠释“菩萨行”的精神,他常说:“佛法不是消极避世,而是积极入世,在利益众生中圆满自我。”

法师思想的核心要义

发沦法师的思想体系,可概括为“以戒为基,以禅为体,以净为用,以善为归”,他强调戒律是修行的根本,认为“戒为无上菩提本”,唯有持戒,才能守护心性,进而参禅念佛;他主张禅修应“不立文字,直指人心”,反对形式主义,鼓励信众通过观照自心,体悟“即心即佛”的真理;在净土法门上,他提倡“持名念佛与观想念佛结合”,认为信愿坚固、一心不乱,方能往生净土;而“善”则是修行落地的体现,法师常说:“一灯能破千年暗,一善能消万劫灾,从身边小事做起,便是菩萨行。”

法师的重要时间节点

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1918年 | 出生于江苏苏州,俗名张文远。 |

| 1930年 | 于苏州寒山寺出家,师从静慧法师。 |

| 1945年 | 参学福建鼓山涌泉寺,深入研习禅净经典。 |

| 1962年 | 任苏州西园寺住持,推行“禅净双修”理念。 |

| 1985年 | 创办“菩提养老院”,开启慈善事业。 |

| 1998年 | 在苏州举办首届“生活禅”夏令营,影响全国。 |

| 2010年 | 圆寂于西园寺,享年92岁,留下《禅心与世念》《发沦法师法语集》等著作。 |

影响与传承

发沦法师的弘法事业,不仅影响了江浙地区的信众,更通过著书、讲座辐射全国,他的“生活禅”理念,为现代佛教的本土化与人间化提供了重要实践路径,其弟子多秉承“慈悲济世”的精神,在各地创办道场、慈善机构,延续法师的弘法愿力,如弟子明证法师创办“菩提书院”,将佛学教育与国学教育结合;弟子慧光法师主持“灾区心理援助”项目,以佛法智慧帮助受灾民众走出心灵创伤。

相关问答FAQs

Q1:发沦法师的“生活禅”具体如何实践?

A1:发沦法师的“生活禅”核心是“将禅修融入日常”,具体包括:在工作中保持专注,不急不躁,以“觉知”心处理事务;在家庭中践行慈悲,与家人和睦相处,以宽容心化解矛盾;在独处时观照自心,通过深呼吸、静坐等方法,培养内心的平静与智慧,法师强调,生活禅并非刻意追求“玄妙”,而是在举手投足中保持觉性,将佛法转化为积极、健康的生活方式。

Q2:发沦法师创办的慈善机构目前运作情况如何?

A2:发沦法师创办的“菩提养老院”和“希望小学”仍在持续运作,菩提养老院现位于苏州郊区,收养孤寡老人200余人,提供住宿、医疗、精神关怀等全方位服务,由法师的弟子明证法师负责管理,经费主要来自社会捐赠和寺院收入,希望小学则分布在江苏、安徽等地,已帮助上千名贫困儿童完成学业,学校不仅开设国家课程,还融入佛学启蒙,培养学生“感恩、慈悲、智慧”的品格,这些机构始终秉承法师“以人为本,服务社会”的理念,成为佛教慈善事业的典范。