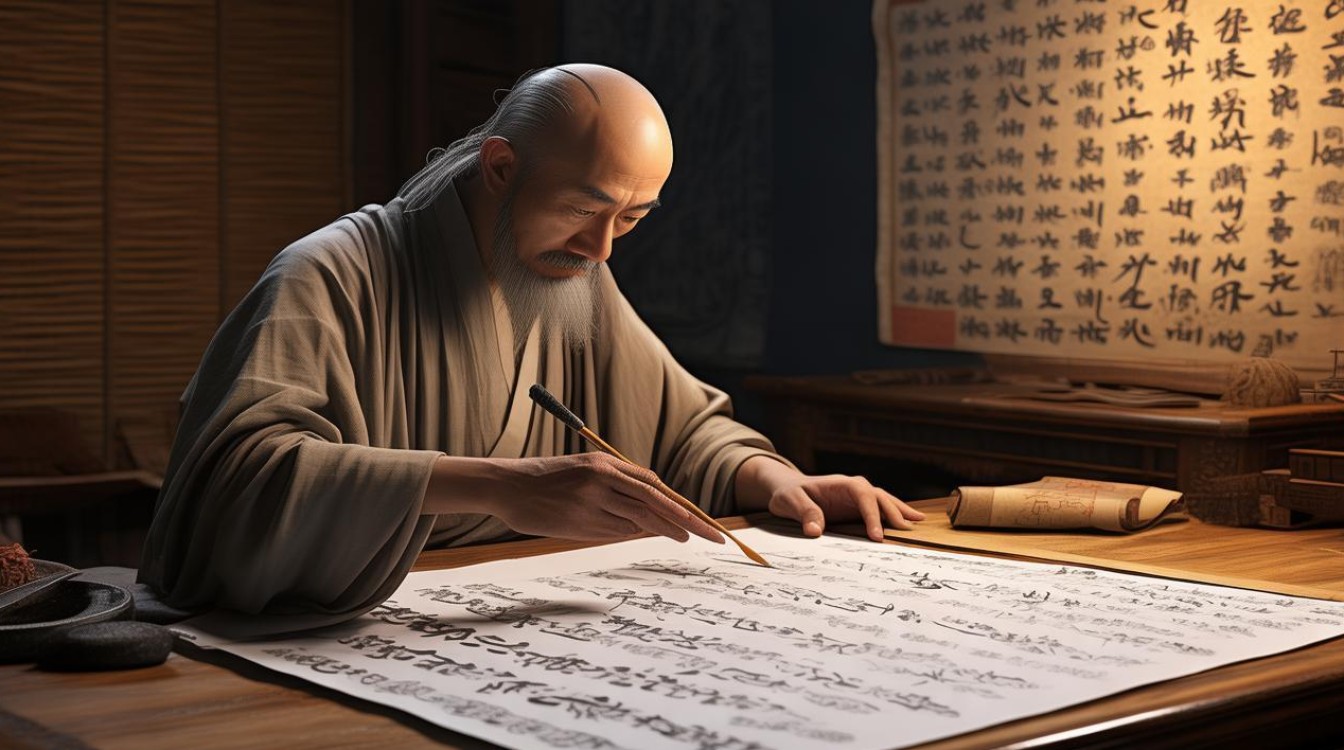

圆山法师作为当代佛教界备受尊敬的高僧,其书法艺术以禅为魂、以心运笔,将修行证悟融入笔墨之间,形成了独具一格的“禅书”风貌,他早年于台湾基隆圆山护国禅寺出家,深研教义的同时,兼习书法,师法晋唐,遍临碑帖,却又不为传统法度所缚,最终以“笔墨即禅心”的境界,让书法成为传递佛法智慧的特殊载体。

圆山法师的书法,首先体现在“以心驭笔”的内在修为上,他主张“书法非技巧,乃心境之流露”,下笔时摒弃刻意雕琢的匠气,以禅修中“平常心”为要,笔触随呼吸起伏,墨色随心念流转,其楷书取法欧阳询的险劲与颜真卿的浑厚,却去除了棱角,更显温润含蓄,如《心经》写本,结字方正而不呆板,点画沉稳而有弹性,仿佛将经文的庄严与慈悲凝于笔端;行书则得力于王羲之的飘逸与苏东坡的烂漫,笔势连绵而不失章法,字里行间常有“飞白”自然生发,似断还连,如春蚕吐丝,暗合“色即是空,空即是色”的禅理;草书更是将狂放与内敛融为一体,时而如急风骤雨,时而如古潭微澜,在跌宕起伏中见定力,在纵横驰骋中显本心,恰如禅宗“不立文字,直指人心”的机锋,观者无需言语,便能从笔墨中感受到一股宁静超脱的力量。 选择上,圆山法师的书法多以佛经偈语、禅诗警句为主,如“应无所住而生其心”“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪”等,这些文字既是他修行体悟的结晶,也是引导大众契入禅门的方便,他常将文字内容与笔墨形式巧妙结合:书写“空”字时,以淡墨枯笔勾勒,留白极多,似有若无,让人体会“真空妙有”的境界;书写“慈”字时,则以浓墨重按,点画饱满,如慈云覆护,传递温暖包容之意,这种“字即是法,法即是字”的创作理念,使书法超越了单纯的审美功能,成为修行弘法的“无言之说”。

圆山法师书法的艺术特色,还可从其用墨、章法中窥见一斑,他善用浓淡干湿的变化:浓墨如老僧入定,沉静厚重;淡墨似轻烟缭绕,空灵缥缈;枯笔若寒林瘦石,苍劲有力;湿笔犹春雨润物,温润生辉,章法上,他打破传统书法的行列界限,根据文字内容灵活布局,有时疏可走马,有时密不透风,留白处如云烟舒卷,密集处如星罗棋布,整体观之,既有书法的形式美感,又有水墨画的意境深远,恰似禅宗“即事而真”的生活智慧——于寻常笔墨中见不寻常境界。

以下为圆山法师不同书体的风格特征概览:

| 书体 | 用笔特点 | 结体特点 | 墨法特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 沉稳内敛,藏锋为主,点画如金刚杵 | 方正中见灵动,重心平稳,疏密有致 | 浓墨为主,间以淡墨过渡,气韵贯通 | 《心经》《般若波罗蜜多心经》 |

| 行书 | 流畅自然,露锋兼用,笔势如行云流水 | 欹正相生,大小错落,呼应顾盼 | 浓淡相间,枯湿结合,飞白自然 | 《禅诗偈语册》《金刚经选段》 |

| 草书 | 纵横驰骋,连绵不断,如锥画沙 | 大开大合,简省笔画,以势带形 | 枯墨飞白为主,偶以浓墨点睛,节奏鲜明 | 《六祖坛经句》《寒山子诗》 |

圆山法师的书法,不仅是个人修行境界的体现,更是佛教文化在当代的艺术传承,他以笔墨为桥梁,连接了传统与现代、宗教与艺术,让书法成为大众感受禅意、涵养心性的途径,其作品被海内外多家博物馆、寺院收藏,无数人在观赏时,于笔墨的起承转合中体会到“心无挂碍,无有恐怖”的自在,这正是禅书艺术的深层价值——以艺载道,以美润心。

相关问答FAQs

Q1:圆山法师的书法与其他高僧书法(如弘一法师)有何不同?

A1:圆山法师与弘一法师同属“禅书”一脉,但风格各有千秋,弘一法师书法以“朴拙圆满,浑然天成”著称,用笔含蓄内敛,结字扁平疏朗,带有“出世”的孤寂感,如其晚年的“悲欣交集”,尽显人生沧桑;圆山法师书法则更强调“入世”的生机,用笔刚柔并济,结字灵动多变,墨色变化丰富,既有禅者的空灵,又不失文人的雅致,更贴近当代人的审美,若说弘一法师是“以书证道”,圆山法师则是“以道润书”,更注重在日常笔墨中传递禅的生活智慧。

Q2:普通人如何欣赏圆山法师的书法?

A2:欣赏圆山法师的书法,可分三步:先“观形”,看其用笔的刚柔、结体的疏密、墨色的浓淡,感受形式美感;再“会意”,结合文字内容(如佛经、禅诗),体会其传递的禅理,如“应无所住”的放下智慧、“春有百花”的平常心境;悟心”,透过笔墨表象,感受创作者的修行境界,尝试在静观中让自己的心绪沉静下来,体会“字如其人”的深意——不必懂书法技巧,只需用心感受笔墨中的宁静与力量,便是对禅书最好的欣赏。