在佛教的因果体系中,一切众生当下的生命状态,皆是过去世(前世)所造业力的显现,所谓“欲知前世因,今生受者是;欲知来世果,今生作者是”,寺庙方丈作为僧团的领袖,肩负着领众修行、弘法利生的重任,其今生所拥有的智慧、福报、威望及道场成就,皆与前世深厚的善业积累密不可分,这种“前世果报”并非宿命论的束缚,而是因果规律的客观体现,既包含对善业的肯定,也暗含对修行的警醒——唯有持续精进,方能确保未来果报的清净与圆满。

方丈地位的前世业力基础:六度波罗蜜的积累

方丈在佛教中又称“住持”,意为“安住众僧,续佛慧命”,需具备深厚的佛法修证、高尚的道德品格及引导众生的能力,这些特质的形成,绝非偶然,而是前世长期践行“六度波罗蜜”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)的果报体现。

前世布施:得财富与领导力

布施是积累福报的根本,包括财布施、法布施、无畏布施,若前世广行财布施(如供养三宝、扶贫济困),今生易得丰饶的物质条件,确保道场运营、僧众生活无虞;若前世勤行法布施(如讲经说法、传播正见),今生便具足智慧辩才,能清晰阐释佛法,引导众生破迷开悟;若前世常行无畏布施(如救助众生于危难、消除他人恐惧),今生则得大众信赖与拥护,自然形成感召力,使僧团和合、信众归依,这种“领导力”并非刻意追求,而是布施业力成熟后,众生心之所向的自然结果。

前世持戒:得清净戒体与威仪

方丈作为僧宝代表,需严持戒律,展现“三千威仪,八万细行”,这种戒体的清净,源于前世对“戒、定、慧”三学的重视,尤其是对“根本戒”(如不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)的坚守,若前世持戒严谨,甚至为护戒而牺牲生命(如“宁舍身命,不犯戒条”),今生便会得“戒体庄严”的果报——身心清净,威仪具足,令见者生起恭敬心,为僧团树立榜样,反之,若前世持戒松散,今生即便身处高位,也易因戒行不严而失去信众信任,甚至导致道场衰败。

前世忍辱:得和谐道缘与逆境转化力

方丈需管理僧团、应对复杂人事,若无“忍辱”功夫,极易陷入嗔恨与纷争,前世若能修“生忍”(忍受众生伤害)、“法忍”(接受佛法中的苦谛真理)、“无生法忍”(体悟诸法空性,超越对错对立),今生便会得“心平气和”的果报:面对诽谤、误解时能如如不动,化解矛盾;面对逆境时能转为道用,将挑战视为修行的助缘,这种“忍辱力”是道场稳定的核心,若无前世忍辱业的积累,今生很难在复杂环境中保持道心清净。

前世精进:得道场成就与弘法机缘

“精进”是懈怠的对治,包括身精进(勤修善行)、心精进(勇猛断恶)、精进(不懈求法),若前世对佛法事业充满热忱,哪怕经历挫折也从未放弃(如“为求法故,宁舍身命”),今生便会得“因缘具足”的果报:道场规模不断扩大,弘法活动顺利开展,遇到善知识护持,信众根基成熟,反之,若前世懈怠放逸,今生即便成为方丈,也可能面临道场萎缩、弘法受阻的困境,这正是“业力不虚”的体现。

前世禅定:得智慧与定力

禅定是开发智慧的基础,若前世通过打坐、观修等方式培养定力,今生便会得“心不散乱”的果报:在处理事务时能保持清醒判断,在弘法说法时能契理契机,在面对诱惑时能坚守道心,这种“定慧等持”的状态,是方丈领众修行的核心能力,若无前世禅定业的积累,今生很难在纷繁事务中保持内心的宁静与智慧。

前世智慧:得佛法正见与辩才无碍

智慧是六度的核心,指对佛法真理的证悟,若前世通过闻思修,对“缘起性空”“因果不虚”等教义有深刻理解,今生便会得“正知正见”的果报:能辨别邪正,避免误导众生;能随机说法,针对不同根基的众生施以适宜的教化,这种“智慧”不是世间的聪明才智,而是对法法的真实体悟,是方丈“续佛慧命”的根本保障。

果报的复杂性:现报、生报与后报

佛教中将果报分为“现报”(今生造业今生受报)、“生报”(今生造业下一世受报)、“后报”(今生造业多生以后受报),方丈的今生果报可能是多生业力的叠加,前世某世曾行大布施,但因嗔心重而破戒,这一世虽成为方丈,可能因嗔习未断而与僧团成员产生摩擦,这正是“善恶业杂糅”的体现——善业成熟得福报,恶业成熟则需承担苦果。

果报还受“心念”影响:若前世布施时“为求名报”,今生虽得财富却可能因傲慢而障碍道心;若前世布施时“三轮体空”(不见能施、所施、施者相),今生所得福报便能成为弘法的资粮,而非障碍,方丈即便拥有高位,仍需时刻“观照心念”,警惕“福报生慢”的陷阱,这正是“菩萨畏因,凡夫畏果”的深意——果报虽由业力决定,但心念的净化可改变业力的成熟形态。

方丈的责任:以今生修行巩固未来果报

前世果报决定了方丈的“起点”,但今生修行才是决定“终点”的关键,若方仗因地位而生骄慢,忽视戒律精进,可能消耗前世福报,甚至堕落;反之,若能以“荷担如来家业”的使命感,继续践行六度,将福报回向众生,则能“转后报为现报,转重报为轻报”,甚至“因消果亡”,超越业力的束缚,前世曾造杀业,今生虽得福报,但若能通过放生、吃素等方式忏悔,便可消除恶业成熟的机会,这正是“修行转业”的体现。

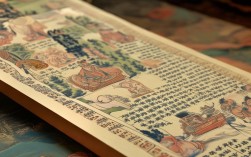

前世善业与今生方丈果报对应表

| 前世业力 | 今生果报体现 | 具体表现说明 |

|---|---|---|

| 广行财布施 | 道场丰盈、信众拥护 | 寺庙香火鼎盛,捐赠充足,僧众生活无忧 |

| 勤行法布施 | 智慧辩才、契理契机 | 讲经透彻,能解答众生疑惑,法缘殊胜 |

| 严持净戒 | 戒体庄严、威仪具足 | 行住坐卧如法,令信众生敬信心 |

| 修习忍辱 | 心平气和、化解矛盾 | 面对诽谤不嗔恨,调和僧团和合 |

| 勇猛精进 | 道场成就、弘法顺利 | 寺庙规模扩大,法会活动顺利,护法众多 |

| 安住禅定 | 心不散乱、定慧等持 | 处事从容,弘法时能契众根机 |

| 证悟般若智慧 | 正知正见、辩才无碍 | 辨别邪正,随机说法,不被外境所转 |

相关问答FAQs

Q1:寺庙方丈是否一定没有恶报?若前世有恶业,今生会如何显现?

A1:方丈同样受因果规律制约,前世若有恶业,今生仍需承担果报,只是成熟时间、表现形式可能不同,前世曾伤害他人,今生可能遭遇健康障碍、人际关系紧张等“逆增上缘”——即通过逆境磨练道心,消业减障,若方仗能以“忏悔”转化恶业(如通过诵经、放生、行善等方式),则可能使恶业不报或轻报;反之,若因地位傲慢而忽视忏悔,恶业成熟时果报会更重,方丈的地位并非“免罪金牌”,反而更需谨慎护持心念,避免“福报生罪业”。

Q2:普通人如何借鉴方丈的前世修行经验,来改善今生果报?

A2:方丈的前世修行本质是“六度波罗蜜”的实践,普通人无需追求“方丈地位”,但可借鉴其修心方法:从“布施”开始,如力所能及地帮助他人(财布施)、分享正知见(法布施)、给予他人安慰(无畏布施);从“持戒”入手,遵守基本道德规范(如不妄语、不偷盗);从“忍辱”修炼,面对他人误解时保持冷静;从“精进”努力,坚持每日功课(如诵经、禅修);最终以“智慧”观照,明白因果不虚,努力断恶修善,通过这些日常修行,普通人同样能积累善业,改善今生果报,为未来种下解脱的因。