佛教描线图是佛教艺术中一种以线条为主要表现形式的创作形式,既是宗教修行与仪轨的重要载体,也是东方绘画艺术的瑰宝,它起源于古印度佛教艺术随佛教传播而发展的过程中,最早可追溯至公元前后的阿旃陀石窟壁画线稿,后随佛教传入中国、西藏、东南亚等地,与本土艺术融合,形成了各具特色的描线体系,这种艺术形式以“线”为语言,通过精准的勾勒、疏密的排列、刚柔的变化,既塑造了庄严的宗教形象,也传递了深厚的哲学内涵。

佛教描线图的功能与意义

佛教描线图的核心功能是服务于宗教信仰与修行实践,其意义远超单纯的视觉艺术,在佛教中,“像教”是重要教义,即通过佛像、菩萨像等形象引导众生理解佛法,描线图作为造像、壁画、唐卡等艺术形式的“骨架”,是确保宗教形象“如法如律”的关键,在唐卡制作中,画师需先依据《造像量度经》绘制精确的线描稿,确定佛像的比例、姿态、服饰细节,只有线稿符合宗教仪轨,后续的上色与开光才具有宗教意义,描线图也是修行者的观想对象——禅宗修行中,通过凝思佛像线描的“庄严妙相”,可辅助心神专注,达到“以像明心”的境界;密宗坛城沙画的制作,更是先以线描勾勒坛城结构,再填充彩砂,线描的精准与否直接关系到坛城的神圣性。

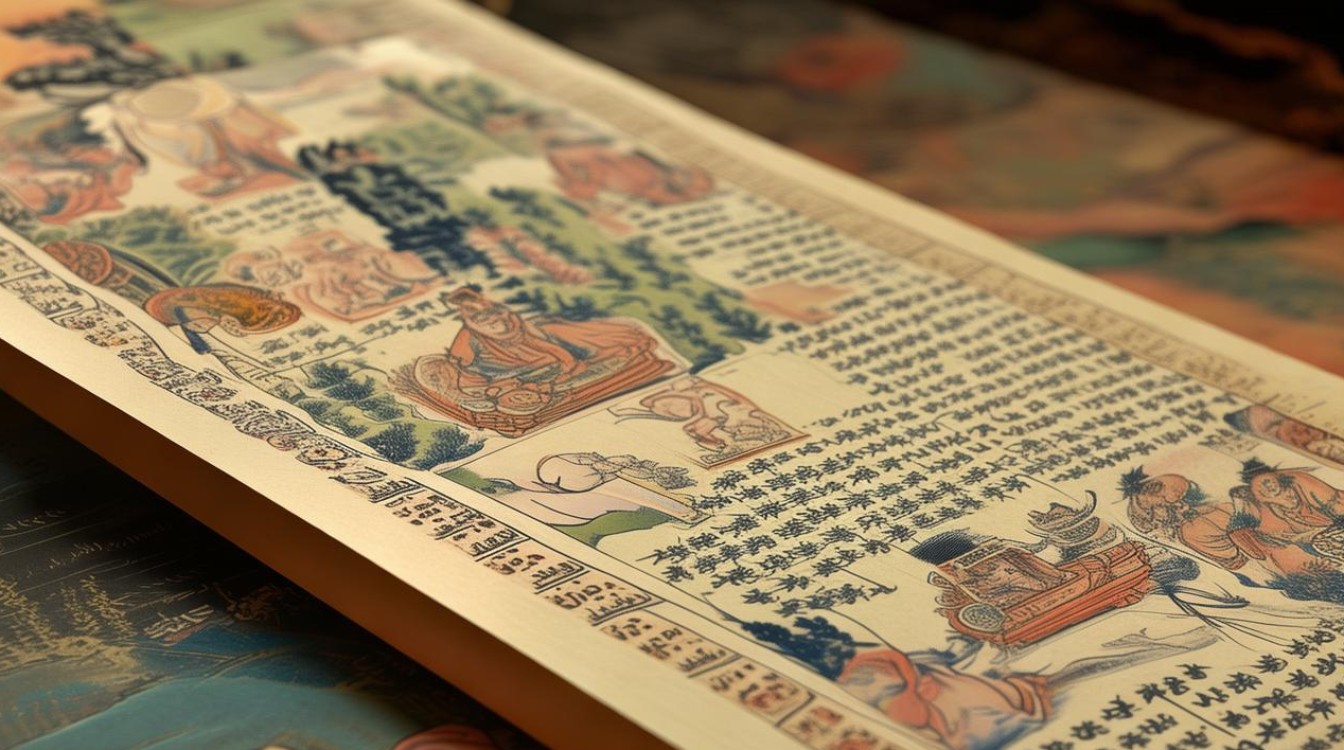

除宗教功能外,佛教描线图还承担着文化传播与教育的作用,古代僧侣与画师通过线描稿记录佛经故事(如“本生故事”“佛传故事”),将抽象的教义转化为具象图像,便于不识字的信众理解,敦煌莫高窟的壁画线稿中,常以简练的线条表现“割肉贸鸽”“尸毗王割肉贸鸽”等本生故事,通过线条的疏密对比与动态捕捉,传递“慈悲”“布施”的核心思想,这些线描稿不仅是艺术珍品,更是研究佛教传播史、社会生活史的珍贵史料。

佛教描线图的艺术特征

佛教描线图的艺术特征体现在线条技法、题材内容与地域风格三个维度,既遵循宗教规范,又展现艺术创造力。

线条技法是其核心语言,传统佛教描线讲究“十八描”,即十八种不同的线条技法,如“铁线描”(线条均匀挺拔,如铁丝般刚劲,多表现佛衣褶皱)、“游丝描”(线条细长流畅,如游丝飘逸,多表现菩萨的柔美身姿)、“折芦描”(线条方折刚硬,如芦苇般劲挺,多表现护法神的威严),这些技法的运用需结合宗教对象的属性:佛的线条需“圆融无碍”,体现佛法的圆满;菩萨的线条需“柔中带刚”,兼具慈悲与智慧;护法神的线条则需“刚劲有力”,展现护法降魔的威严,线条的“疏密对比”也是关键——通过密集线条表现衣纹的层次,留白线条凸显肌肤的光洁,形成“密不透风、疏可走马”的节奏感,增强画面的空间感与宗教氛围。

以佛教体系为核心,涵盖佛、菩萨、护法神、本尊、坛城、经变故事等,佛像是描线图的核心题材,如释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛等,其线描需严格遵循《造像量度经》的比例规范(如佛的面部比例为“三庭五眼”,手部为“二手平伸,指端过膝”);菩萨像如观音、文殊、普贤,线描需突出其“慈悲”“智慧”特质,如观音的“垂臂低眉”、文殊的“智慧剑”;护法神如金刚、明王,线描则强调肌肉线条的张力与动态的威猛;坛城线描是密宗艺术的精华,以几何线条构成曼陀罗结构,象征宇宙的秩序与佛国的庄严,需通过极简的线条表现复杂的对称与层次。

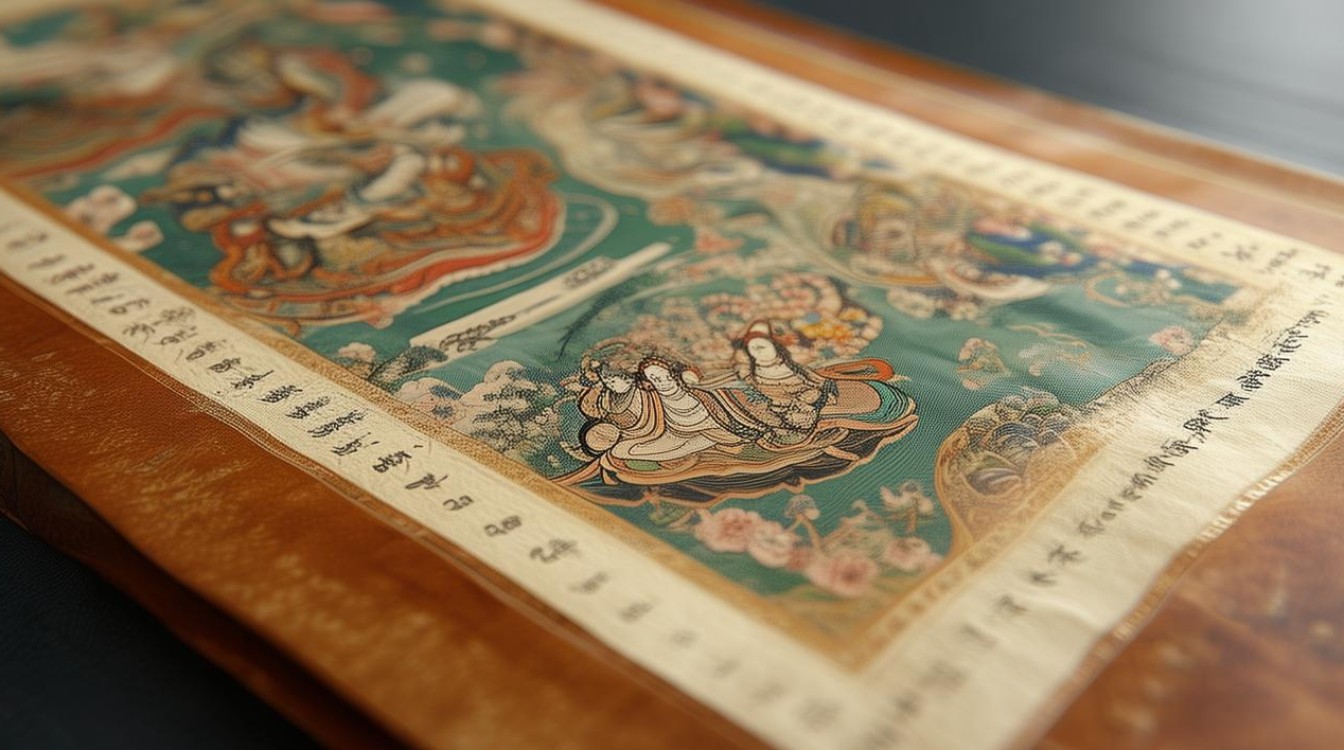

地域风格因佛教传播路径与文化差异而各具特色,印度早期佛教描线图(如阿旃陀石窟)受希腊艺术影响,线条带有“犍陀罗式”的写实感,人物肌肉线条分明,衣纹厚重;中国汉传佛教描线图(如敦煌壁画)融合传统线描技法,线条既工整细腻又富有韵律,如“吴带当风”的衣纹描法,展现“曹衣出水、吴带当风”的艺术境界;藏传佛教描线图(如唐卡线稿)受尼泊尔与汉地艺术影响,线条繁密华丽,常用“金线”勾勒,强调装饰性与神圣感;东南亚佛教描线图(如泰国、缅甸的佛寺壁画)则线条灵动飘逸,色彩明快,体现热带民族的热情与活力。

佛教描线图的制作工艺与传承

传统佛教描线图的制作是技术与信仰的结合,需严格遵循“仪轨传承”与“心手合一”的原则,制作流程通常分为“起稿”“定稿”“过稿”三步:起稿时,画师需依据传统粉本(线描范本)或经文描述,用炭条或铅笔在载体(纸、绢、壁、布)上勾勒大致轮廓;定稿时,以墨线或朱砂线精确定型,线条需“一笔到位”,体现画师的功力与虔诚;过稿则用于大型壁画或唐卡,需将线稿转印到墙面或画布上,确保比例准确。

工具材料的选择也极具讲究:笔多用狼毫、鼠尾等硬毫笔,以保证线条的挺拔;墨以松烟墨、油烟墨为主,色泽沉稳不易褪色;载体则根据用途选择——壁画用泥墙、石壁,唐卡用棉布或绢,经变故事用纸卷,传承方式以“师徒相授”为主,画师需从临摹传统粉本开始,通过数年练习掌握线条技法与宗教仪轨,才能独立创作,这种传承不仅保留了技艺的纯正性,更将“以艺载道”的宗教精神融入每一笔线条中。

不同地域佛教描线图风格对比

| 地域 | 代表作品 | 线条特点 | 题材侧重 |

|---|---|---|---|

| 印度 | 阿旃陀石窟壁画线稿 | 古朴粗犷,受希腊写实影响,肌肉线条分明 | 本生故事、佛传故事 |

| 中国汉传 | 敦煌莫高窟285窟线描 | 工整细腻,“吴带当风”,衣纹飘逸流畅 | 经变画、菩萨像 |

| 藏传 | 唐卡《绿度母》起稿稿 | 繁密华丽,金线勾勒,装饰性强 | 坛城、本尊、护法神 |

| 东南亚 | 泰国清迈佛寺壁画线描 | 灵动飘逸,色彩明快,线条富有动感 | 佛传故事、民俗佛教场景 |

相关问答FAQs

Q1:佛教描线图和普通线描画有什么区别?

A:佛教描线图与普通线描画的核心区别在于功能与规范,普通线描画以艺术创作为目的,线条运用自由,强调个人情感表达;而佛教描线图首要功能是服务于宗教信仰,需严格遵循宗教仪轨(如《造像量度经》)与传承规范,线条的粗细、曲直、疏密都有宗教象征意义(如圆融线条代表佛法的圆满),题材上,佛教描线图仅限于佛教体系内的形象(佛、菩萨、护法等),而普通线描画题材广泛,涵盖人物、风景、静物等。

Q2:普通人如何欣赏佛教描线图的艺术价值?

A:欣赏佛教描线图可从三个维度入手:一是“线条语言”,观察线条的技法(如铁线描的刚劲、游丝描的飘逸)与情感表达(如佛的庄严、菩萨的慈悲);二是“构图象征”,理解线条构成的宗教符号(如坛城的对称象征宇宙秩序、莲花的线条代表清净);三是“文化背景”,结合佛教教义与历史语境,感受图像背后的思想内涵(如“割肉贸鸽”线描中的慈悲精神),建议从具体作品入手,如敦煌285窟的“飞天线描”,通过观察其线条的流动感与动态美,体会“以线写神”的艺术境界。