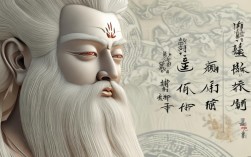

圣一法师(1923-2008),俗姓潘,广东潮阳人,是近代禅门德高望重的僧伽,其一生以弘扬禅宗心法为志,农禅并重,接引后学,门下弟子遍布海内外,皆以“明心见性、慈悲济世”为修行圭臬,法师幼年随母信佛,1947年于潮阳灵山寺依根造法师出家,后参学虚云老和尚,得临济宗法脉,其教法朴实无华,强调“即心是佛”“平常心是道”,常以棒喝、问答等方式启发弟子,令其自悟本心,不落言筌。

圣一法师的弟子群体出家与在家二众皆有,出家弟子多住持道场、领众修行,在家弟子则于红尘中护持正法、践行慈悲,法师对弟子的教导,首重“戒律为基”,要求每日持诵戒经,过堂用斋时强调“食存五观”,将威仪修行融入日常;次重“禅修为要”,每日凌晨四时打坐,午后开示,常以“念佛是谁”“万法归一”等话头参究,令弟子在疑情中打破妄想,亲见本性,其弟子多能继承法师简朴作风,道场中不设庄严佛堂,仅以蒲团、香板为助缘,法师常说:“佛法不在外相,心净则国土净,修行在当下,不在远方。”

师徒之间的情谊,超越了世俗的师徒关系,更如父子般亲切,法师晚年常与弟子围坐夜话,从公案典故到生活琐事,皆可契入心性,有弟子因参禅不得要领而烦恼,法师便以“饥来吃饭困来眠”点化,示以“平常心即是道”;有弟子遇俗缘干扰,法师则开示“万般带不去,唯有业随身”,劝其放下执着,弟子们对法师的教诲,多整理成《圣一法师开示录》,心佛众生三无差别”“烦恼即菩提”等法语,成为后学修行的指南。

为更清晰呈现圣一法师与弟子们的修行传承,以下为弟子修行方向简表:

| 修行方向 | 主要特点 | 代表实践 |

|---|---|---|

| 禅修参究 | 以话头为舟,疑情为帆,在静坐与生活中体悟“无我” | 每日坐禅4小时,定期举办禅七,以“棒喝”破除弟子执着 |

| 农禅并重 | “一日不作,一日不食”,将劳作视为修行,在汗水中磨炼心性 | 道场自耕农田、种菜养花,弟子出坡劳作时,法师随缘开示“动中禅” |

| 慈悲济世 | 以佛法智慧化解世间苦难,践行“菩萨道”精神 | 设立诊所、学校,灾年组织弟子赈灾,为贫困者提供物资与精神慰藉 |

| 经典研习 | 以《楞严经》《六祖坛经》为根本,结合祖师语录深入理解禅宗心髓 | 定期举办法会,法师为弟子讲解经典,鼓励“以教悟宗,教禅一致” |

圣一法师的弟子们,无论出家在家,皆能将法师的教诲融入生命:出家弟子或住持深山小庙,或弘法于都市丛林,皆以“少欲知足”为守;在家弟子则于职场、家庭中修行,以“慈悲待人、智慧处事”为准则,延续着法师“人间佛教”的精神,正如法师常言:“佛法如灯,能破黑暗,弟子们便是传灯人,需将此光明遍照世间。”

相关问答FAQs

Q1:圣一法师对弟子在现代社会中的修行有何特别开示?

A:圣一法师认为,现代社会虽喧嚣浮躁,但正是修行的道场,他教导弟子“工作即修行,生活即禅堂”,在职场中保持专注与正念,在家庭中践行慈悲与包容,不逃避尘缘,也不执着尘缘,他曾说:“心若安住,处处道场;心若散乱,即便深山亦非修行。”鼓励弟子以“平常心”面对世事,在忙碌中保持内心的宁静,在人际交往中广结善缘,将佛法智慧转化为解决实际问题的能力。

Q2:圣一法师的弟子们如何传承其“农禅并重”的思想?

A:圣一法师的弟子们通过多种方式传承“农禅并重”的精神:在道场中坚持自给自足,如香港宝莲禅寺、广东潮阳石泉岩等道场,弟子们仍需每日出坡劳作,种植蔬菜、修缮殿堂,将体力劳动视为磨炼心性的机会;在都市弘法中,倡导“都市农禅”,鼓励在家弟子在阳台种菜、参与社区农耕,体会“一分耕耘一分收获”的因果道理,同时将劳作中的专注与耐心带入日常生活,实现“动中禅”的修行目标,这种传承不仅延续了百丈禅师“一日不作,一日不食”的祖训,更让古老的禅法在现代社会焕发新生。