佛教中木鱼是一种极具代表性的法器,其历史可追溯至唐代,最初由禅宗僧侣创制,后逐渐传入汉传佛教各宗派,成为寺院日常修行、法事活动中不可或缺的用具,木鱼的外形多为扁圆鱼形,中空,背部开一长条形鱼口,两侧雕刻鱼鳞纹饰,多以楠木、樟木或紫檀等硬木制成,表面涂以红漆或黑漆,既坚固耐用,又具庄重肃穆之感,其名称由来,一说因鱼“昼夜常醒”,不闭眼睛,象征修行者应时刻警惕、不懈怠;另说因敲击木鱼时发出的声响如鱼叫,能穿透水面,寓意佛法广布、普度众生。

木鱼的形制与功能紧密相关,根据大小和用途,木鱼可分为两类:一类为“木鱼鼓”,体型较大,直径多在30至50厘米之间,需悬挂于寺院大殿的梁柱或专用木架上,用于大型法会、集体诵经等场合,其声音浑厚悠远,能统一节奏、凝聚僧众心神;另一类为“手鱼”或“引磬鱼”,体型较小,直径约10至20厘米,可手持使用,多用于个人修行、早晚课诵或小型佛事,敲击声清脆利落,便于引导诵经速度,木鱼鱼鳞的数量亦有讲究,常见者雕刻108片,对应佛教中“百八烦恼”,象征通过修行断除烦恼,获得解脱。

在佛教修行中,木鱼的功能远不止于“乐器”属性,更承载着深刻的宗教象征意义,其一,为“警策”之用,木鱼敲击声均匀有力,如禅师棒喝,提醒修行者收摄心神,避免昏沉散乱。《碧岩录》中曾有“木鱼鱼鼓,警策大众”之说,强调其唤醒觉悟、精进修行的作用,其二,为“统一”之象征,集体诵经时,木鱼的节奏如同“心之节拍”,使僧众的步伐、呼吸、诵经声协调一致,体现“六和敬”的僧团精神,其三,为“度化”之寓意,鱼在水中游动,自由无碍,木鱼之形暗喻佛法如水,润物无声;而“鱼”与“余”谐音,亦有“年年有余”的民间吉祥寓意,虽非佛教本义,却体现了佛教与中国传统文化的融合。

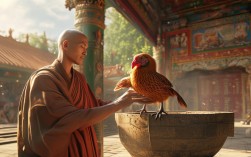

木鱼的使用场景广泛,涵盖日常修行与重要法事,每日清晨与黄昏,寺院僧众需“上殿”诵经,此时木鱼声起,标志着修行开始;在放生法会中,木鱼声伴随梵呗,祈愿众生离苦得乐;在水陆法会等大型仪式中,木鱼与钟、鼓、磬等法器配合,营造出庄严肃穆的氛围,引导众生进入清净禅定,禅宗僧侣在坐禅时,也会用手轻敲小木鱼,以“数息”或“随息”,帮助专注一境,达到“心无旁骛”的境界。

| 类别 | 名称 | 特点 | 常见用途 |

|---|---|---|---|

| 大型木鱼 | 木鱼鼓 | 体型大,需悬挂,声音浑厚 | 大型法会、集体诵经、殿堂仪式 |

| 小型木鱼 | 手鱼/引磬鱼 | 体型小,可手持,声音清脆 | 个人修行、早晚课诵、小型佛事 |

相关问答FAQs

Q1:木鱼为什么做成鱼形而不是其他形状?

A1:木鱼取“鱼”形主要有三重寓意:其一,鱼“昼夜常醒”,不闭眼睛,象征修行者应时刻保持警觉,不昏沉、不懈怠;其二,鱼在水中自由游动,无挂无碍,暗喻佛法“无住生心”的境界,修行者应如鱼般自在无碍;其三,民间传说鱼能“穿江过海”,木鱼声如鱼叫,寓意佛法能穿透迷障,广度众生,鱼在中国传统文化中象征“富余”“吉祥”,虽非佛教核心内涵,但也体现了佛教与本土文化的融合。

Q2:木鱼在佛教修行中具体如何帮助僧众?

A2:木鱼对僧众的修行辅助主要体现在三方面:一是“摄心”,通过均匀的敲击声帮助僧众集中注意力,避免杂念纷飞,尤其在坐禅、诵经时,木鱼节奏可作为“ anchors”(锚点),让心神不散;二是“警策”,木鱼声如“晨钟暮鼓”,提醒修行者珍惜光阴,精进不懈,正如《大智度论》所言“譬如鱼子,若因若缘,得暖则生”,木鱼声即是“暖”,唤醒修行者的精进心;三是“和合”,集体修行时,木鱼统一节奏,使僧众的诵经、礼拜等动作协调一致,体现僧团“六和敬”的和谐精神,增强凝聚力。