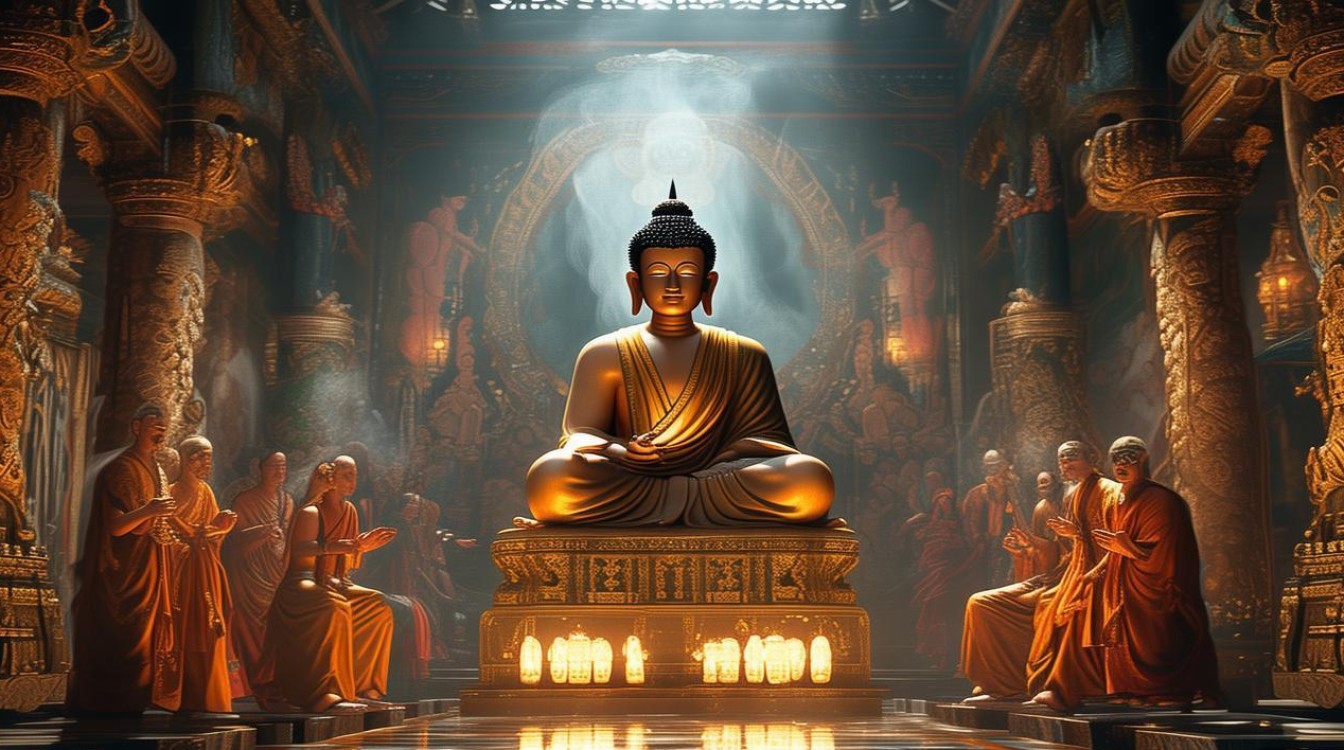

佛菩萨高僧诞辰是佛教信仰体系中极具意义的纪念日,承载着深厚的文化内涵与精神指引,这些日子不仅是信众表达崇敬的重要时刻,更是传承佛法智慧、践行慈悲精神的核心载体,从佛陀的降生、成道,到菩萨的悲愿示现,再到高僧的弘法利生,每一个诞辰日都如同一盏明灯,照亮着修行者的心灵之路。

佛菩萨高僧诞辰的核心内涵

佛教中,佛菩萨是圆满觉悟的象征,高僧则是佛法的实践与传播者,他们的诞辰纪念,本质是对“觉悟”“慈悲”“智慧”的追忆与践行,以释迦牟尼佛为例,其诞生、成道、涅槃(“三宝”中的“佛宝”核心)构成了佛教的根本 timeline,而诞辰日(浴佛节)的“浴佛”仪式,正是通过象征性的行为,提醒众生“人人皆有佛性”,需通过净化身心回归本觉,菩萨如观世音、地藏等,以“无缘大慈,同体大悲”的愿力救度众生,他们的诞辰纪念则强化了信众的利他精神;高僧如玄奘、慧能等,以毕生心血译经弘法、开宗立派,他们的诞辰则是对“续佛慧命”的致敬,激励后人以法为依。

重要佛菩萨高僧诞辰日概览

以下是汉传佛教中部分重要诞辰日及其核心意义,通过表格可更清晰了解:

| 尊号 | 诞辰日期(农历) | 经典依据/核心意义 |

|---|---|---|

| 释迦牟尼佛 | 四月初八 | 《过去现在因果经》载,佛陀降生于蓝毗尼园,九龙吐水沐浴,象征“降诞世间,度化众生”。 |

| 药师琉璃光如来 | 九月三十 | 《药师经》说,药师佛发十二大愿,除众生病苦,满足众生所求,东方净琉璃世界教主。 |

| 阿弥陀佛 | 腊月二十四 (部分传承) | 《阿弥陀经》描述,西方极乐世界教主,以“名号度众生”为愿,接引往生净土。 |

| 观世音菩萨 | 二月十九(诞辰) | 《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》,寻声救苦,千处祈求千处应,慈悲象征。 |

| 六月十九(成道) | 传说观音菩萨于今日证得“耳圆通”法门,成道度生。 | |

| 九月十九(出家) | 观音菩萨于今日发心出家,舍弃王位,修行济世。 | |

| 地藏菩萨 | 七月三十 | 《地藏经》载,地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”,救度地狱众生,大愿象征。 |

| 文殊菩萨 | 四月初四 | 《文殊师利般若经》,代表“大智慧”,为佛陀胁侍,教化众生断惑证真。 |

| 普贤菩萨 | 二月二十一 | 《华严经》中,普贤菩萨以“十大愿王”导归极乐,代表“大行”,实践菩萨道。 |

| 玄奘法师 | 四月十五 | 《大唐西域记》作者,唐代高僧,译经75部,开创法相唯识宗,西行取经典范。 |

| 六祖慧能大师 | 二月初八 | 《六祖坛经》作者,禅宗六祖,“直指人心,见性成佛”思想奠基人,推动佛教中国化。 |

| 弘一法师(李叔同) | 九月二十 | 近代高僧,律宗第十一代祖师,以书画、音乐弘法,“弘一大师”风范影响深远。 |

诞辰日的习俗与信仰实践

各地佛诞纪念虽细节有异,但核心均围绕“净心、供佛、利生”展开,以最隆重的释迦牟尼佛诞辰(浴佛节)为例:

- 浴佛仪式:以香汤(象征甘露)沐浴太子像,提醒众生“洗除无明尘垢,显自性清净”;

- 供香花灯果:以鲜花表“因”,灯表“智慧”,果表“果报”,表达对佛陀的感恩;

- 行善布施:如施粥、放生、慈善,践行菩萨“利他”精神,民间亦有“吃乌饭”(青精饭)等习俗,纪念佛陀苦修。

观音菩萨诞辰则侧重“慈悲实践”,信众会持诵《大悲咒》、设观音法会,祈求平安;地藏菩萨诞辰期间,寺院多举行“盂兰盆法会”,超度历代父母,体现孝亲与度亡的统一,高僧诞辰则更侧重“法承”,如玄奘诞辰会有“西行精神”研讨会,慧能诞辰时南华禅寺会举行“坛经”讲座,强调“以法为师”。

诞辰纪念的现代意义

在当代,佛菩萨高僧诞辰不仅是宗教活动,更成为文化传承与心灵滋养的载体,对信众而言,这些纪念日是“修正念”的契机——通过忆念佛陀的觉悟历程、菩萨的悲愿行持、高僧的坚韧弘法,反思自身修行,强化对“善、慧、觉”的追求,对社会而言,诞辰日所倡导的“慈悲、平等、和谐”理念,与现代社会价值观深度契合,如观音诞辰的慈善活动、地藏诞辰的环保放生(避免放生导致生态破坏,改为“护生”),都让古老智慧焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:为什么不同地区佛菩萨诞辰日期会有差异?

A:差异主要源于三方面:一是部派传承,如汉传佛教与南传佛教对佛陀诞辰的记载不同(汉传为四月初八,南传为五月月圆日“卫塞节”);二是地域习俗演变,部分菩萨诞辰在流传中融合了民间信仰,形成地方性日期(如部分地区的观音诞辰有“二月十九”“六月十九”“九月十九”三个纪念日,而藏传佛教则可能另有纪念节点);三是经典记载差异,不同佛经对菩萨事迹的时间描述不同,导致传承中出现日期分歧,但核心意义一致,均是对圣者精神的致敬。

Q2:普通人如何在家庭中如法庆祝佛菩萨诞辰?

A:家庭庆祝可从“身、口、意”三方面入手:

- 净身:当日沐浴更衣,保持环境整洁,营造清净氛围;

- 净口:茹素(不食荤腥,避免杀生),可诵经(如《心经》《大悲咒》)、持圣号(如“南无阿弥陀佛”“南无观世音菩萨”),或播放佛号、梵音;

- 净意:心怀感恩,反思日常言行,发“慈悲心、利他心”,可做善事(如布施、助人、环保),或在家中供奉鲜花、清水(象征清净供养),无需追求形式,重在“心诚”,避免迷信行为,如盲目攀比供品、烧高香等,应回归“以法为依,以善为本”的本质。