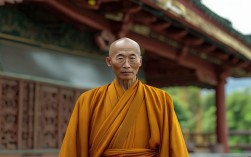

人生总有潮起潮落,当工作卡瓶颈、感情遇冷风、生活一团乱麻时,很多人会不自觉地想到去寺庙走走,那些青瓦红墙、袅袅香火,仿佛有种独特的力量,能让人暂时卸下疲惫,在钟声木鱼里找到一丝喘息,寺庙从不是“转运”的捷径,更像一面镜子,照见内心的褶皱,也给人重新出发的勇气。

寺庙里的“静”,是给焦虑的解药

现代人常说“心太乱”,信息爆炸、节奏飞快,大脑像塞满杂物的房间,连悲伤和焦虑都显得拥挤,寺庙最特别的,是它自带“降噪”功能,走进山门,蝉鸣被古墙滤得轻柔,风穿过竹林沙沙作响,连脚步都不自觉放慢,没有手机的提示音,没有工作的催促,只有阳光透过屋檐在地面投下的光斑,像一剂温柔的镇静剂。

很多人在寺庙里做的第一件事,不是急着上香,而是找个角落坐下,看香客们低头走过,听僧人轻轻诵经,看香炉里青烟袅袅升起又散去,这种“无所事事”的片刻,恰恰是平时最奢侈的,心理学里有个“注意力恢复理论”,认为自然环境能帮人从定向注意的疲劳中解脱,而寺庙的园林、古树、流水,正是这样的“恢复环境”,当你不再紧绷着思考“怎么办”,反而能听见内心的声音——那些被焦虑掩盖的渴望、委屈、迷茫,会慢慢浮现。

仪式感,是给迷茫的“锚点”

“不顺”时,人常有种“失控感”,好像一切都在随机发生,自己只是被推着走的浮萍,寺庙的仪式,恰恰能对抗这种失控,从买香、排队,到双手合十、鞠躬上香,每个动作都带着固定的流程,像在混乱的生活里搭起一座小小的秩序桥。

有人问:“拜佛真的能实现愿望吗?”或许能,但更重要的是,仪式本身是一种“心理锚点”,当你跪在蒲团上,看着香火明灭,默念“平安顺遂”,其实是在对自己说:“我在认真面对这件事,我不想放弃。”这种积极的自我暗示,比任何神明都更有力量,就像小时候考试前,妈妈会给你煮个鸡蛋,仪式不是鸡蛋本身,而是“妈妈希望你考好”的期待——寺庙的仪式,也是给自己的一份“期待”,让你相信:只要愿意努力,生活总会慢慢变好。

文化里的“智慧”,是给困境的参考

寺庙不仅是宗教场所,更是传统文化的容器,那些挂在殿柱上的楹联、刻在石碑上的经文、壁画里的故事,藏着古人对人生的理解,菩萨畏因,凡夫畏果”,提醒我们关注当下的选择,而不是纠结于结果;“境由心生”,说很多时候烦恼源于内心的执念。

有位朋友曾因项目失败消沉半年,直到在寺庙看到一幅“退后原来是向前”的书法,他说:“当时觉得特别讽刺,明明失败了,怎么退后是向前?后来慢慢想,那次失败让我看清了自己的短板,后来换了方向,反而做得更好。”寺庙里的文化,像一本古老的智慧手册,它不直接给你答案,却告诉你:困境是常态,重要的是怎么面对,古人尚能“行到水穷处,坐看云起时”,我们又何必困在一时的“不顺”里?

理性看待:寺庙是“港湾”,不是“靠山”

去寺庙不是为了“求神拜佛换运气”,更不是逃避现实的借口,如果只是把希望寄托在“香火灵验”,反而容易陷入新的焦虑——“我拜了怎么还没好?”真正的“顺”,从来不是等来的,而是修来的。

寺庙的意义,更像一个“心灵港湾”,当你累的时候,进来歇歇脚,整理好情绪再出发;当你迷茫的时候,来这里看看古人的智慧,找找方向;当你孤独的时候,发现原来有很多人和你一样,在认真生活,它不替你解决问题,但给你解决问题的勇气;不给你答案,但帮你找到自己的答案。

不顺时,去寺庙能收获什么?

| 常见的“不顺”状态 | 寺庙里的可能收获 |

|---|---|

| 焦虑、烦躁,感觉喘不过气 | 环境的宁静让大脑放松,情绪逐渐平复 |

| 迷茫、失去方向,不知道该往哪走 | 古典文化和仪式感带来启发,重新审视内心需求 |

| 孤独、觉得无人理解 | 看到其他善信的虔诚,感受到“同频共振”的温暖 |

| 对未来恐惧,害怕失败 | “因果”“无常”的智慧,让人学会接纳不确定性,专注当下 |

相关问答FAQs

Q:去寺庙一定要拜佛吗?我不信宗教,可以去吗?

A:当然可以,寺庙首先是文化和历史的载体,它的建筑、园林、艺术本身就值得欣赏,不信宗教的话,可以把它当作一个安静的公园,看看古树、抄抄经文(很多寺庙提供免费抄经体验),或者只是在院子里发呆,感受慢节奏,拜佛与否是个人选择,寺庙对每个人都敞开怀抱,重要的是你在这里能否找到内心的平静。

Q:如果拜佛后事情还是没好转,是不是“心不诚”?

A:完全不是。“好转”从来不是一蹴而就的,尤其对于复杂的人生问题,寺庙更像一个“加油站”,而不是“终点站”,它给你的是调整心态的契机,比如让你从焦虑变得冷静,从抱怨转向反思,真正的“心诚”,不是烧多少香、拜多少次,而是愿意承认自己的困境,并愿意为之努力,就像医生给你开了药,你还得按时吃、注意休息,生活也一样,寺庙给你的是“药引”,真正的“药”,是你后续的行动和坚持。