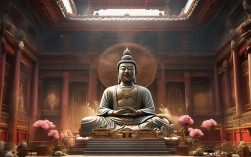

菩萨的美,是一种穿透时空的震撼,是艺术与信仰的交融,更是慈悲与智慧的具象化,从古印度的石窟到敦煌的壁画,从汉地的造像到藏唐的唐卡,菩萨的形象以千万种姿态绽放,却始终带着一种超越凡俗的庄严与温柔,让人在凝视时心生安宁,在回味时体悟至深。

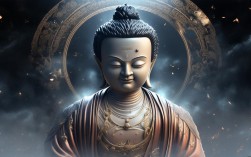

这种美,首先在于其视觉艺术的极致呈现,早期犍陀罗艺术中的菩萨,受希腊雕塑影响,高鼻深目,卷发覆肩,衣褶厚重如罗马长袍,带着一种异域的写实之美,却已眉宇含悲,眼低垂悯,将神性与人性悄然融合,当佛教东传,菩萨形象逐渐汉化,北魏的石窟造像开始清瘦飘逸,衣袂飘飘如“秀骨清像”,仿佛从云端俯瞰众生;到了唐代,则以“丰腴为美”,敦煌的菩萨像面如满月,眉如弯月,唇若涂朱,璎珞蔽体,裙裾曳地,既雍容华贵又慈悲亲和,那种“菩萨清凉月,常游毕竟空”的空灵与“千处祈求千处应”的热望,在柔美的线条与绚丽的色彩中完美合一,云冈石窟第20窟的露天大佛,面容沉静,目光如炬,历经千年风霜仍不减威严;龙门奉先寺的卢舍那大佛,据传以武则天为原型,嘴角微扬,既有帝王的雍容,又有母亲的悲悯,将“相好庄严”推向极致,这些造像不仅是石与泥的堆砌,更是匠人对“美”的极致追求——他们用刻刀画笔,将“慈悲”化为弯弯的眼睫,将“智慧”凝作深邃的瞳孔,将“愿力”融进衣袂的每一道褶皱。

若将不同艺术载体中的菩萨形象拆解,更能见其美的层次:

| 艺术载体 | 代表作品/类型 | 朝代 | 美学特征 |

|---|---|---|---|

| 石窟雕塑 | 云冈露天大佛 | 北魏 | 雄浑厚重,线条刚劲,面容威严中含慈悲 |

| 石窟雕塑 | 龙门奉先寺卢舍那大佛 | 唐 | 丰腴饱满,比例精准,神态兼具帝王威仪与母性温柔 |

| 敦煌壁画 | 飞天菩萨 | 北魏-唐 | 飘逸灵动,色彩绚丽,衣带当风,展现“天人共舞”的动态美 |

| 敦煌壁画 | 观音菩萨像(第45窟) | 盛唐 | 面相圆润,眉目传情,璎珞华美,细节处尽显盛唐的富丽与祥和 |

| 造像艺术 | 鎏金观音菩萨像 | 宋 | 精致写实,工艺精湛,金漆交辉,体现宋代文人审美与宗教虔诚的结合 |

| 唐卡 | 绿度母唐卡 | 藏传佛教 | 色彩浓烈对比,构图饱满,象征意义丰富,兼具宗教神圣与地域审美特色 |

这种视觉美背后,是更深层的文化内涵之美,菩萨的“美”,从来不是单纯的“好看”,而是“庄严妙相”与“慈悲心肠”的统一。《华严经》言“菩萨摩诃萨,成就无边智慧法门,具足相好,出生大福德”,所谓“相好”,是修行圆满的外在显现;“慈悲”,是菩萨道的核心精神,观世音菩萨的“千手千眼”,并非神话夸张,而是“寻声救苦”的愿力具象——每一只手都是渡人的舟筏,每一只眼都是观世的悲悯;文殊菩萨的“智慧剑”,斩断烦恼丝,并非锋利,而是照见本性的清明;地藏菩萨的“地狱不空,誓不成佛”,更是一种“我不入地狱谁入地狱”的大美,是悲愿的极致,是责任的化身,在敦煌藏经洞出土的《观音经》写本旁,常有画工绘制的观音像,线条或许稚拙,比例或许不准,但观音低垂的目光仿佛能穿透纸背,让人相信“菩萨面前,众生平等”——这种美,无关技艺高低,而在于信仰的纯粹与心意的真诚。

更难得的是,菩萨的美从未停留在庙堂之上,而是融入了世俗生活,成为文化基因的一部分。“菩萨”早已超越宗教范畴,成为“善良”与“美好”的代名词,人们说“救苦救难观世音”,将菩萨视为苦难中的依靠;说“菩萨心肠,霹雳手段”,赞颂智慧与慈悲并存;过年贴的“年年有余”年画,常有手持莲花的童子,实为“善财童子”的世俗化形象,寓意吉祥,在日本,观音菩萨化为“观音灵场”,遍及列岛,成为人们心灵的慰藉;在东南亚,观音与多宝如来的融合,体现“和谐共生”的东方智慧,菩萨的美,就这样跨越国界、种族与语言,成为人类共同的精神财富——它告诉我们,真正的美,是利他的,是包容的,是超越“小我”的“大我”之美。

这种美,在今天依然焕发着生机,当我们在博物馆看到唐代菩萨像的微笑,依然能感受到千年前匠人的虔诚;当我们在敦煌壁画前驻足,依然会被飞天的飘逸震撼;当我们在困境中想起“观世音菩萨”,依然会心生希望,菩萨的美,是历史的沉淀,是信仰的结晶,更是人性的光辉——它告诉我们,美可以不止于皮相,更在于心灵的澄澈与愿力的坚定;美可以不止于瞬间,更在于穿越时空的永恒。

FAQs

问:菩萨形象为何在不同文化中差异很大?

答:菩萨形象的差异主要受地域文化、宗教思想与审美观念的影响,古印度犍陀罗艺术受希腊文化影响,菩萨带有希腊雕塑的写实特征;传入中国后,融合儒家“中和之美”与道家“自然之道”,逐渐从清瘦飘逸转向丰腴饱满;藏传佛教受印度密宗与苯教影响,菩萨形象更富象征意义,如多臂多面代表不同愿力;东南亚地区则结合本土文化,形成更柔和、生活化的风格,这些差异并非对“美”的否定,而是菩萨精神在不同文化语境下的多元呈现,本质都是“慈悲”与“智慧”的载体。

问:菩萨的美与世俗美有何本质区别?

答:世俗美多侧重外在形态,如容貌、身材、服饰等,具有时效性与个体性;而菩萨的美是“形神兼备”,以“庄严妙相”为表,以“慈悲智慧”为里,是内在精神的外化,世俗美易随时间消逝,且常与欲望挂钩;菩萨的美则超越时空,指向心灵的净化与觉悟,如《金刚经》所言“凡所有相,皆是虚妄”,菩萨的“相好庄严”并非执着于外相,而是通过庄严之相引导众生体悟“无相之相”的究竟美——这种美,是利他的、无我的、永恒的,是信仰与哲学的升华。