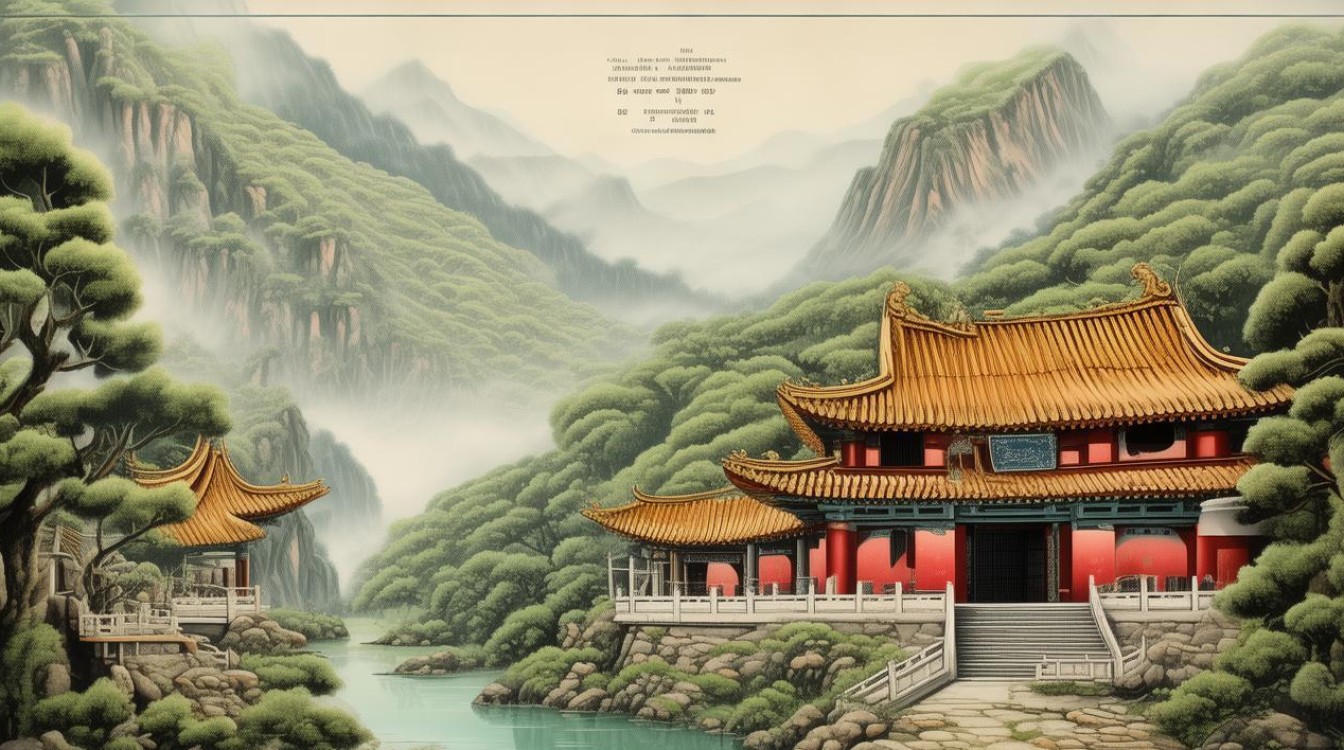

在中国传统山水画中,寺庙从来不是孤立的存在,它既是自然山水的“点睛之笔”,也是人文精神的“凝固载体”,当画家将寺庙置于巍峨山峦、潺潺溪流、缭绕云雾之间时,便构建起“天人合一”的视觉哲学——寺庙的庄严与山水的灵动碰撞,宗教的超越性与尘世的生活性交融,最终形成独特的东方美学意境,这种意境背后,是千年文化积淀对“理想栖居”的探索,也是艺术家对生命与自然关系的深刻体悟。

山水画中寺庙的历史脉络:从宗教符号到人文意象

山水画中的寺庙形象,其演变与中国绘画史、宗教史、文化史紧密相连,魏晋南北朝时期,随着佛教传入,山水画尚未独立,寺庙多以“人大于山,水不容泛”的稚拙形态出现在早期作品中,如顾恺之《洛神赋图》中的背景建筑,虽简略却已显露出“神性空间”的雏形,此时的寺庙更多是宗教信仰的符号,代表对彼岸世界的向往。

隋唐时期,山水画逐渐独立,寺庙的描绘开始注重与自然的结合,展子虔《游春图》中的寺庙,坐落于山麓水滨,以青绿设色点缀于青山绿水中,虽仍作为宗教场所存在,但已不再突兀,而是成为春日游景的一部分,透露出“人间仙境”的初步构想,这一阶段的寺庙,是宗教与自然的初步调和,尚未完全融入文人的精神世界。

宋元时期是山水画中寺庙意象的成熟期,文人画兴起,“逸品”取代“神品”成为审美主流,寺庙的功能从宗教中心转向精神寄托,范宽《溪山行旅图》中的主峰寺庙,以“高远法”置于山巅,殿宇虽小却气势磅礴,与雄浑的山水共同营造出“雄强高远”的宇宙感;郭熙《早春图》中的寺庙,则藏于山腰云雾间,仅露一角飞檐,呼应“早春”的朦胧生机,体现“可行、可望、可游、可居”的文人理想,此时的寺庙,已不再是单纯的宗教符号,而是文人“隐逸”情怀的载体——它既是远离尘俗的“净土”,又是与自然共生的“家园”。

明清时期,山水画中的寺庙进一步世俗化、个性化,沈周《夜坐图》中的寺庙,融入文人夜坐的场景,灯火与山月相映,寺庙成为“静观天地”的场所;石涛《搜尽奇峰打草稿》则以奇崛构图将寺庙置于险峰怪石间,打破传统程式,体现“我用我法”的创新精神,此时的寺庙,既是文人精神世界的“外化”,也是画家个性与时代精神的“投射”。

寺庙在山水画中的文化象征:超越与栖居的双重维度

山水画中的寺庙,始终承载着“超越”与“栖居”的双重文化象征,从“超越”层面看,寺庙是宗教精神的物化——佛教的“空寂”、道教的“自然”,通过寺庙的庄严、清幽得以视觉化,比如王维“空山不见人,但闻人语响”的诗意,常通过画中“藏于深山”的寺庙来表现:寺庙隐于云雾,仅见钟楼一角,或有一僧人负杖独行,传达“禅意”的超越性,即“于相离相,于尘离尘”的精神境界。

从“栖居”层面看,寺庙是“天人合一”的理想生活空间,它不同于城市宫室的繁华,也不同于荒野山林的孤寂,而是“人间”与“自然”的中间地带——既有“晨钟暮鼓”的秩序,又有“溪云春树”的生机,马远《山径春行图》中的寺庙,依山而建,有曲径通向山外,山脚有村民活动,寺庙的飞檐与远山、春树、人物构成和谐画面,体现“不离世间而求解脱”的生活哲学:人在山中,山在心中,寺庙则是连接“此岸”与“彼岸”的桥梁。

这种双重维度,实则是儒家“中庸”、道家“自然”、佛教“圆融”的文化融合,寺庙在山水画中的位置,往往遵循“藏”与“露”的辩证法:或藏于深山(如“深山藏古寺”),体现“隐”的超越;或露于溪畔(如“古寺临溪”),体现“显”的栖居,这种“藏露之间”,恰是中国文化“极高明而道中庸”的体现——既追求精神的超越,又不放弃生活的真实。

艺术表现:山水与寺庙的“形神交融”

山水画中寺庙的艺术表现,核心在于“形”与“神”的交融——既要画出寺庙的建筑特征,更要传达其与山水的精神共鸣,这种交融体现在构图、笔墨、色彩三个层面。

构图上,寺庙的位置选择是关键,传统山水画构图讲究“三远法”(高远、深远、平远),寺庙的布局往往与“三远”呼应:置于山顶,显“高远”之崇高(如范宽《溪山行旅图》);藏于山腰,显“深远”之幽邃(如郭熙《早春图》);依于水畔,显“平远”之开阔(如马远《水图》中的寺庙),寺庙还常通过“对比”强化存在感:以小见大(寺庙虽小,却统领全局)、以静衬动(静默的寺庙与流动的云水形成对比)、以虚显实(云雾中的寺庙若隐若现,引发想象)。

笔墨上,寺庙的线条与山水的皴法需统一,界画(以界尺、毛笔绘制建筑的画科)常用于表现寺庙的结构,如飞檐的翘角、斗拱的层次,但并非刻板描摹,而是融入山水的“写意”笔法——李思训的金碧山水中,寺庙用浓墨勾勒,再以石青、石绿设色,与山水的金碧辉煌相映;元四家则多用淡墨、枯笔,寺庙的线条与山水的披麻皴、解索皴融为一体,如黄公望《富春山居图》中的寺庙,仅以数笔淡墨点染,却与山水的温润浑厚浑然天成。

色彩上,寺庙的色彩需与山水意境协调,青绿山水中,寺庙常以朱砂、赭石点缀檐角,与青绿山色形成“暖冷对比”,既醒目又不突兀(如王希孟《千里江山图》中的寺庙);水墨山水则通过“墨分五色”,以焦墨表现寺庙的坚实,淡墨表现山水的空灵,形成“实虚相生”的效果(如倪瓒《渔庄秋霁图》中的寺庙,以枯笔淡墨勾勒,与萧疏的山景共构“逸品”意境)。

经典作品中的寺庙:时代精神的视觉见证

不同时期的山水画作品,通过寺庙的描绘,记录了时代文化的变迁,以下是几件代表性作品的寺庙意象分析:

| 作品名称 | 作者 | 朝代 | 寺庙位置与特征 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|---|

| 《溪山行旅图》 | 范宽 | 北宋 | 主峰之巅,殿宇巍峨,有商旅队伍于山径行进 | 体现北宋“雄强”的时代精神,寺庙象征宇宙秩序的崇高 |

| 《早春图》 | 郭熙 | 北宋 | 山腰云雾间,仅露一角飞檐,旁有松树掩映 | 反映文人“天人感应”的哲学,寺庙是“春意”的萌发点 |

| 《富春山居图》 | 黄公望 | 元 | 沿江而建,简朴淡雅,有渔夫、樵夫活动于周边 | 传达元代文人“隐逸”情怀,寺庙是“归隐”的精神家园 |

| 《夜坐图》 | 沈周 | 明 | 山间茅舍式寺庙,内有文人夜坐,窗外月色如水 | 体现明代文人“格物致知”的生活美学,寺庙是“静观”的空间 |

| 《搜尽奇峰打草稿》 | 石涛 | 清 | 置于奇峰怪石间,构图险峻,打破传统程式 | 反映清代“个性解放”的思潮,寺庙是“创新”的象征 |

当代山水画中寺庙的传承与创新

进入当代,山水画中的寺庙意象并未因时代变迁而消失,反而被赋予新的内涵,传统技法与意境被延续——许多画家仍以“深山藏古寺”为主题,通过笔墨、构图传达对“天人合一”的思考;寺庙的内涵被拓展:它不再仅仅是宗教或隐逸的符号,更成为“文化遗产保护”“生态意识”的载体,当代画家在描绘寺庙时,常加入古树、溪流等生态元素,强调“人与自然共生”;或通过对比现代建筑与古寺,反思传统与现代的关系,这种创新,让山水画中的寺庙成为连接过去与现在的“文化纽带”。

相关问答FAQs

Q1:为什么山水画中的寺庙常被描绘为“小而精”,甚至“只见一角”?

A:这与中国传统美学“含蓄”“以小见大”的理念密切相关。“小而精”的寺庙并非画家能力不足,而是有意为之——通过“以小见大”,让寺庙成为山水的“灵魂”而非“主体”,正如“深山藏古寺”的典故,寺庙的“藏”与“小”,反而引发观者对“全貌”的想象,体现“不全之全”的审美趣味,这种处理也符合文人画的“逸品”标准:不追求形似,而追求神韵,寺庙的“小”正是为了突出山水的“大”,精神的“远”。

Q2:山水画中的寺庙与西方风景画中的教堂有何文化差异?

A:两者差异根植于中西文化的不同,西方风景画中的教堂(如透纳的作品)常作为“征服自然”的象征,教堂的尖顶指向天空,体现宗教对自然的超越,强调“人神对立”;而中国山水画中的寺庙,则强调“人神共生”——寺庙融入山水,成为自然的一部分,体现“天人合一”的哲学,这种差异源于西方宗教的“超越性”与中国文化的“内在性”:西方文化追求“灵魂救赎”,指向彼岸;中国文化追求“现世安顿”,在此岸与自然中寻找精神家园,西方教堂是“自然的主宰”,中国寺庙是“自然的伙伴”。