在佛教的修行体系中,佛、菩萨、罗汉是三个核心阶位,代表了从凡夫到究竟觉悟的不同境界,三者既有递进关系,又各有特质,共同构成了佛教对生命解脱与慈悲利他的完整诠释。

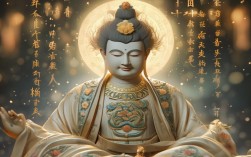

佛祖:圆满觉悟的终极觉者

佛祖,即“佛陀”,意为“觉悟者”,是佛教的最高果位,佛已达“无上正等正觉”,彻底断除一切烦恼(贪、嗔、痴),圆满智慧与慈悲,超越生死轮回,成为宇宙真理的终极体现,佛教中,佛有“三身”之说:法身是真理的本体,报身是修行圆满显现的佛身(如阿弥陀佛、药师佛),应身是为度化众生示现的化身(如释迦牟尼佛),释迦牟尼佛作为历史佛,出生于古印度迦毗罗卫国的王子,放弃王位修行,历经六年苦行,在菩提树下悟道,创立佛教,四十九年说法度众,其核心教义涵盖四谛、八正道、十二因缘等,旨在引导众生离苦得乐,最终成就佛果,佛的境界是“自觉、觉他、觉行圆满”,不仅自身解脱,更能普度众生,是佛教徒追求的终极目标。

菩萨:觉有情的大乘行者

菩萨,意为“觉有情”或“道众生”,指自身已觉悟,却为度化众生而自愿不入涅槃的修行者,菩萨的核心特质是“菩提心”——上求佛道(追求究竟觉悟)、下化众生(慈悲救度一切众生),以“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)为修行法门,强调利他精神,佛教中,菩萨有“初地”到“十地”的阶位,从“欢喜地”到“法云地”,逐步断除无明烦恼,圆满智慧与慈悲,代表菩萨包括:观世音菩萨(大悲,寻声救苦)、文殊菩萨(大智,智慧第一)、普殊菩萨(大行,实践六度)、地藏菩萨(大愿,地狱不空誓不成佛),菩萨的修行是“自利利他”的统一,既追求个人觉悟,更以众生解脱为己任,是大乘佛教精神的践行者。

罗汉:断尽烦恼的解脱者

罗汉,意为“应供”或“无生”,是佛教小乘修行的最高果位,罗汉已断尽“见思烦恼”(贪、嗔、痴、慢、疑等根本烦恼),证得“涅槃”,解脱生死轮回,不再受“六道”轮回之苦,其修行以“四谛”(苦、集、灭、道)为核心,通过持戒、修定、修慧,达到“三漏”(见漏、思漏、尘沙漏)已尽,“三明”(宿命明、天眼明、漏尽明)具足的境界,佛教中,罗汉有“十八罗汉”“五百罗汉”等说法,如宾头卢尊者、迦叶尊者等,他们多住世护法,为众生做榜样,在小乘佛教中,罗汉是“自了汉”,注重个人解脱;而大乘佛教认为,罗汉是菩萨的阶位之一,菩萨需发菩提心,行菩萨道,最终成佛,罗汉的境界虽高,但未达到“觉行圆满”的佛果。

三者对比与核心差异

为更清晰理解三者的区别,可从以下维度对比:

| 维度 | 佛祖 | 菩萨 | 罗汉 |

|---|---|---|---|

| 果位 | 无上正等正觉(最高) | 菩萨道(十地阶位) | 阿罗汉(小乘最高) |

| 修行目标 | 圆满觉悟,觉行圆满 | 上求佛道,下化众生 | 断尽烦恼,解脱轮回 |

| 核心特质 | 智慧与慈悲究竟圆满 | 菩提心,大悲利他 | 断见思惑,无生无灭 |

| 代表人物 | 释迦牟尼佛、阿弥陀佛 | 观世音菩萨、文殊菩萨 | 十八罗汉、迦叶尊者 |

| 佛教地位 | 佛教创始人,终极觉者 | 大乘修行核心,菩萨道践行者 | 小乘最高果位,大乘阶位之一 |

相关问答FAQs

佛、菩萨、罗汉谁的修行境界更高?

从佛教大乘视角看,境界依次为:罗汉<菩萨<佛,罗汉断烦恼得解脱,但未发菩提心度众生;菩萨发菩提心,行六度波罗蜜,自利利他;佛是圆满觉悟者,智慧与慈悲究竟无缺,超越一切差别,小乘佛教以罗汉为最高,但大乘佛教强调菩萨道,以成佛为终极目标,故佛的境界最高。

普通人可以修成菩萨或罗汉吗?

佛教认为人人皆有佛性,通过修行可逐步接近,罗汉需断见思烦恼,需持戒、修定、修慧,普通人可通过持五戒(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)、修十善业等基础法门积累资粮;菩萨需发菩提心,行六度波罗蜜,长期践行慈悲利他,虽需精进修行,但并非遥不可及,关键在于发心与坚持。