广教村菩萨信仰是江南地区民间信仰的典型代表,承载着数百年来村民对自然、生命与社会的朴素认知,广教村位于江苏省苏州市吴中区,地处太湖之滨,村民世代以农耕、渔业为生,特殊的地理环境与生产方式孕育了独特的信仰体系,这里的“菩萨”并非单一神明,而是以观音菩萨为核心,融合地方守护神、行业神及祖先崇拜的多神信仰集合体,既是村民精神世界的寄托,也是村落文化认同的纽带。

菩萨信仰的起源与形象塑造

广教村菩萨信仰的雏形可追溯至明代,据传,当时村中遭遇瘟疫,村民在太湖边发现一尊漂来的观音石像,将其供奉于村头老槐树下,后瘟疫渐消,村民遂建庙供奉,称“广教寺”,观音菩萨因其“大慈大悲,救苦救难”的特质,成为信仰的主神,被村民视为“湖神”“医神”与“生育神”,除观音外,村中还供奉着土地公、财神、灶神等地方神明,分别掌管五谷丰登、财富积累与家庭和睦,形成“主神+辅神”的信仰结构。

在形象塑造上,广教村菩萨具有鲜明的“地方化”特征,观音塑像并非传统寺庙中庄严的“圣观音”形象,而是身着蓝布衫,手持净瓶与杨柳,面带微笑,宛如邻家大嫂,拉近了与村民的心理距离,土地公则被塑造成头戴斗笠、手持锄头的老农形象,契合广教村农耕社会的需求,这种“接地气”的神明形象,让村民在信仰中感受到亲切感与实用性,而非遥不可及的“神灵”。

信仰实践:仪式、禁忌与日常互动

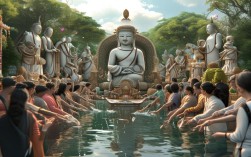

广教村菩萨信仰通过丰富的仪式活动融入村民生活,形成“岁时祭祀+日常祈愿”的双重实践模式,岁时祭祀以传统节日为节点,如春节前的“谢年”仪式,村民会前往广教寺,供奉猪头、全鱼等祭品,感谢菩萨一年庇佑;元宵节“迎神赛会”,则将菩萨塑像抬至村中巡游,搭配舞龙、唱戏等活动,既娱神又娱人;农历二月十九、六月十九、九月十九的“观音诞”,是全年最隆重的祭祀,村民会斋戒、诵经、放生,并举行“菩萨出巡”仪式,祈求消灾解厄。

日常祈愿则更具个性化,若家中有病人,村民会到寺中“点平安灯”,或请庙祝写“疏文”焚烧,祈求菩萨保佑康复;新婚夫妇求子,会在观音像前摆放“莲蓬”“花生”等象征多子的供品,系红绳于手腕;学子赶考前,则会在“文昌塔”(与菩萨像同殿供奉)前焚香,祈求智慧加持,村中还有诸多禁忌,如“正月忌动土”“观音诞忌杀生”,这些禁忌既是信仰的体现,也蕴含着对自然与生命的敬畏。

广教寺作为信仰活动的核心场所,不仅是宗教空间,更是村民的公共生活中心,寺中设有“议事厅”,村民常在此调解纠纷、制定村规;寺旁的“古戏台”则是民俗文化的传播阵地,每年庙会都会上演昆曲、评弹等地方戏曲,将信仰与艺术紧密结合。

信仰的社会功能与文化意义

广教村菩萨信仰在村落社会中发挥着多重功能,从社会凝聚层面看,祭祀活动以家族为单位共同参与,强化了血缘与地缘联系,如“迎神赛会”中,各家族分工负责抬神像、放鞭炮、准备供品,形成“守望相助”的共同体意识,从道德教化层面看,菩萨信仰所倡导的“行善积德”“因果报应”等观念,潜移默化地影响着村民的行为规范,如村中自发设立的“义仓”,便是受菩萨“慈悲”感召,由村民捐粮救济贫弱的传统。

在文化传承方面,菩萨信仰是广教村非物质文化遗产的重要载体,与信仰相关的“菩萨绣球”“祈福剪纸”等手工艺,由一代代女性村民传承至今;庙会中的“打莲湘”“荡湖船”等民俗舞蹈,已成为当地特色文化符号,信仰还塑造了村民的生态观念,因观音被视为“湖神”,村民自古有“禁渔期”“禁伐湖边芦苇”等传统,这与当代“生态保护”理念不谋而合,体现了传统信仰的当代价值。

广教村菩萨信仰的当代变迁

随着社会发展,广教村菩萨信仰也在发生演变,年轻一代外出务工,传统祭祀仪式有所简化,如“谢年”从全族参与变为代表参与;信仰的文化属性被进一步凸显,广教寺被列为“区级文物保护单位”,庙会活动融入乡村旅游,吸引外地游客体验民俗,成为村落振兴的文化引擎,村民对菩萨的信仰从“祈求实用”转向“精神慰藉”,如更多人关注“心理健康”“家庭和谐”等现代需求,赋予传统信仰新的时代内涵。

相关问答FAQs

Q1:广教村菩萨信仰与其他地区的观音信仰有何不同?

A1:广教村菩萨信仰以观音为核心,但具有鲜明的“地方化”与“实用性”特征,区别于寺庙中标准化的观音形象,广教村的观音塑像更贴近村民生活,身着蓝布衫,面容亲切;信仰融合了湖神、医神、生育神等多重职能,与太湖地区农耕渔猎的生产方式深度绑定,祭祀活动如“迎神赛会”“点平安灯”等,也更具乡土气息与生活场景感,体现了民间信仰“因地制宜”的灵活性。

Q2:现代社会中,广教村菩萨信仰如何实现传承与发展?

A2:广教村菩萨信仰的传承与发展主要通过“文化活化”与“功能转化”实现,将广教寺及庙会活动纳入非物质文化遗产保护体系,通过记录仪式流程、培养年轻传承人(如庙祝、手工艺者)等方式保存传统;结合乡村旅游,打造“民俗体验”项目,如让游客参与祈福剪纸、学唱祈福戏曲,将信仰转化为文化IP;顺应现代需求,在寺中增设“心理咨询角”“家庭调解室”,赋予传统信仰“精神疏导”“社区和谐”等新功能,让信仰在当代社会焕发新的生命力。