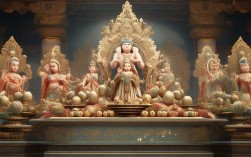

在寺庙中,信众为祖先、亡者或神明设立牌位,是寄托思念、祈求庇佑的重要方式,而仪式结束后,许多寺庙会将牌位集中焚烧,这一行为背后蕴含着深厚的宗教文化内涵与传统习俗逻辑,并非简单的“处理物品”,而是承载着特定的精神意义与仪式功能。

牌位在宗教与民俗中,本质上是“信息载体”与“能量通道”,从佛教视角看,牌位书写亡者姓名、生辰等信息,是通过僧侣诵经、信众供养,将功德回向给特定对象,助其超度或积累福报;道教中,牌位则被视为沟通神明、祖先的“文书”,通过供奉祈求护佑,无论是哪种信仰,牌位都承载着信众与另一维度的“对象”建立连接的期待,而“烧掉”这一行为,并非否定牌位的意义,而是完成“信息传递”与“能量转化”的关键步骤——在传统观念中,火被视为“清净之火”,能将物质形态的牌位转化为能量形式,使其所承载的“信息”或“功德”被亡者、神明接收,如同将信件投入“宇宙邮筒”,通过焚烧完成“投递”。

从文化传承角度看,焚烧牌位的习俗与古代“事死如事生”的丧葬观念一脉相承,古人认为,亡者在另一个世界仍需“物资”与“信息”,而焚烧物品(如纸钱、牌位)可通过“火”这一媒介传递过去,牌位作为“精神象征物”,焚烧意味着将阳间的思念与功德“送达”,避免牌位长期滞留寺庙可能带来的“能量停滞”——若牌位长期供奉而不处理,反可能让信众陷入“形式化供奉”,忽略内在的虔诚与行动,正如民间常言“心诚则灵”,仪式的核心是“心意的传递”,而非物品的永久留存,焚烧恰是让心意“落地”的方式,避免流于表面。

具体到操作层面,不同宗教与地区对牌位焚烧的流程与禁忌各有侧重,但核心逻辑一致,佛教寺庙通常会在特定法会(如盂兰盆会、水陆法会)结束后统一焚烧牌位,僧侣会先诵经回向,确保功德传递的有效性;道教则可能在“炼度”仪式中焚烧,配合科仪让亡者“魂升净域”,焚烧时,信众常会默念亡者姓名或祈愿语,强化“心意连接”;部分寺庙会提供专用香炉或焚烧池,确保仪式庄重,避免随意丢弃带来的不敬,值得注意的是,现代部分寺庙为适应环保需求,已改用“牌位寄存”或“数字化供奉”等方式,但传统焚烧习俗仍在信众中具有广泛影响力,其文化心理认同难以替代。

以下为不同宗教背景下牌位焚烧的常见流程与意义对比:

| 宗教/信仰 | 牌位核心意义 | 焚烧时机 | 焚烧仪式要点 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|---|

| 佛教 | 功德回向载体,助亡者超度 | 法会结束后、特定斋日 | 僧侣诵经《阿弥陀经》《地藏经》等,信众合十默念 | 强调“因果不虚”,以火为媒介传递功德,助脱离轮回 |

| 道教 | 神明/祖先沟通文书 | 科仪法会、斋醮仪式 | 道士画“符焚于牌位”,配合“炼度”“召魂”等科仪 | 体现“天人感应”,通过火将凡间诉求送达神界,祖先庇佑 |

| 民间信仰 | 思念寄托,阴阳沟通 | 清明、中元、寒衣节等传统节日 | 家庭或集体焚烧,焚烧时呼喊亡者“来领牌位” | 保留“灵魂不灭”观念,视火为阴阳通道,满足“供养延续”需求 |

需要明确的是,焚烧牌位并非强制要求,其本质是“形式服务于心意”,若信众因环保、文化差异等原因不便焚烧,寺庙通常也会尊重个人选择,核心在于信众是否怀着虔诚心持续行善、念佛或祭祖——正如《地藏经》所言:“南阎浮提众生,举止动念,无不是业,无不是罪。”真正的“超度”与“庇佑”,源于日常的善念与行动,而非仪式本身,牌位的设立与焚烧,不过是让这份心意有一个具象的“出口”,让思念与祈愿在庄重的仪式中得到升华。

相关问答FAQs:

Q1:为什么牌位必须烧掉?不烧掉会有什么影响吗?

A1:牌位是否“必须烧掉”需结合宗教信仰与文化背景理解,从传统观念看,焚烧是完成“信息传递”的关键步骤,认为火能将牌位承载的功德、思念转化为亡者可接收的能量,若不焚烧,部分信众可能认为“信息传递中断”,但这一说法并非绝对——现代许多寺庙提供牌位长期供奉或寄存服务,核心在于信众的虔诚心与日常修行,若因环保等原因不便焚烧,与寺庙沟通后选择其他方式(如供奉于佛堂、牌位安放处)亦可,无需过度担忧“不烧的影响”,重要的是将设立牌位的初衷(如超度、祈福)转化为实际行动,如诵经、行善等。

Q2:焚烧牌位时需要注意哪些禁忌?普通人可以自行焚烧吗?

A2:焚烧牌位时,传统上需注意:① 保持庄重肃穆,避免嬉笑喧哗;② 使用寺庙指定或干净的焚烧设施,随意丢弃牌位被视为不敬;③ 焚烧时可默念亡者姓名或祈愿语,强化心意连接;部分习俗认为孕妇、经期女性不宜直接参与焚烧,具体可遵循寺庙指引,普通人是否可自行焚烧需分情况:若在家中或野外焚烧,需确保安全用火,避免火灾;若在寺庙,建议由僧侣或工作人员统一处理,因寺庙焚烧仪式通常伴随诵经等科仪,自行焚烧可能无法完成完整的“回向”环节,影响信众对仪式效果的期待,建议优先选择寺庙提供的统一焚烧服务,确保仪式规范且不失庄重。