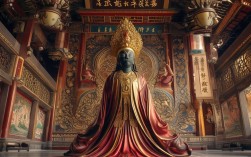

寺庙里的关羽图片,是中国民间信仰与宗教艺术融合的独特载体,关羽作为三国时期的著名将领,历经千年演变,从“侯”到“王”再到“帝”,最终成为儒释道三教共奉的神祇,其形象在寺庙中既有历史的厚重感,又蕴含着丰富的文化符号与精神寄托,这些图片不仅是宗教艺术的体现,更是民间价值观、审美观念与历史记忆的集中呈现。

关羽在寺庙中的多重身份与图像定位

在寺庙语境中,关羽的身份远超历史人物范畴,被赋予了多重神格,道教尊其为“关圣帝君”,列为“武庙”主神,司掌“忠义、仁勇、财运”,与“文圣”孔子并立;佛教将其纳入护法神体系,称其为“伽蓝菩萨”(据《佛祖统纪》载,智者大师曾梦关羽愿为佛教护法),常供奉于天王殿或伽蓝殿;民间信仰中,关羽更是“武财神”“平安神”“义气之神”,成为商贾、江湖人士、普通百姓共同崇敬的对象,这种多重身份直接决定了寺庙中关羽图片的定位——既需体现“帝君”的威严,又要传递“护法”的庄严,还需兼顾“财神”的亲和,不同宗教属性的寺庙对其形象的侧重亦有所不同。

寺庙关羽图片的常见类型与艺术特征

寺庙中的关羽图片形式多样,根据材质、载体与功能,可分为壁画、塑像、卷轴画、唐卡、木雕石刻等,每种类型均承载着独特的艺术表达与文化内涵。

(一)壁画:色彩与叙事的融合

壁画是寺庙关羽图片最常见的形式,多绘制于大殿墙壁、梁枋或影壁上,以连环画式构图展现关羽生平事迹或神格化场景,例如山西解州关帝庙的《关公生平图》,通过“桃园三结义”“温酒斩华雄”“单刀赴会”“水淹七军”等经典情节,将历史叙事与宗教崇拜结合;壁画色彩以红、绿、金为主色调,红色象征忠义热血,绿色代表武将威严,金色凸显神祇尊贵,线条则多采用“铁线描”或“钉头鼠尾描”,刚劲有力,贴合关羽“美髯公”的刚毅形象。

(二)塑像:立体与威严的呈现

寺庙中的关羽塑像多为彩塑,材质包括泥塑、木雕、铜铸等,常与关平(持印侍卫)、周仓(持刀侍卫)组合成“一主二从”的群像,塑像高度从数十厘米至数米不等,依寺庙规模而定,核心特征包括:丹凤眼、卧蚕眉、五绺长髯,面如重枣,头戴“绿缎武侯帽”(帝王级则戴“冕旒冠”),身穿“绿袍金甲”,手执“青龙偃月刀”(或左手抚长髯,右手持《春秋》),例如北京故宫英华殿内的关羽铜像,全身鎏金,端坐于须弥座上,眼神威而不怒,体现“帝君”的端庄与慈悲。

(三)卷轴画与唐卡:便携与信仰的传播

卷轴画多见于中小型寺庙或民间祠堂,材质为绢本或纸本,便于悬挂与供奉,画面以关羽半身像或全身像为主,背景常衬以松竹、祥云、赤兔马等元素,象征其品格高洁与神通广大,藏传佛教寺庙中的关羽唐卡则融合了藏式艺术风格,关羽形象可能身着藏式铠甲,背景加入八宝纹样,体现汉藏文化的融合,这类图片尺寸较小,但细节精致,如髯发的丝缕、甲胄的鳞纹均刻画入微,成为信徒日常供奉的重要载体。

(四)木雕石刻:永恒与精神的凝固

木雕石刻多用于寺庙建筑构件,如梁柱、门窗、供桌等,或独立成小型摆件,浙江宁波保国寺的明代关羽木雕,采用“镂空雕”技法,将关羽骑马提刀的动态表现得栩栩如生;山西平遥双林寺的关羽石像,则通过粗犷的线条展现其“武神”的霸气,面部却保留柔和线条,暗合“外威内慈”的性格特质,这类雕刻注重“以形写神”,通过材质的永恒性传递关羽信仰的不朽。

以下为寺庙关羽图片主要类型对比:

| 类型 | 材质 | 常见位置 | 艺术特点 | 代表案例 |

|---|---|---|---|---|

| 壁画 | 矿物颜料+泥底 | 大殿墙壁、梁枋 | 色彩浓烈,叙事性强,线条刚劲 | 解州关帝庙《关公生平图》 |

| 彩塑 | 泥、木、铜 | 大殿神龛、中轴线 | 立体威严,组合供奉,细节精致 | 北京英华殿关羽铜像 |

| 卷轴画/唐卡 | 绢、纸、布 | 禅房、经堂、民间祠堂 | 便携小巧,风格细腻,文化融合 | 藏传佛教关羽唐卡 |

| 木雕石刻 | 木、石 | 建筑构件、供桌、独立摆件 | 永恒质朴,线条粗犷或精细,注重神韵 | 平遥双林寺关羽石像 |

关羽图片的文化符号与精神内核

寺庙中的关羽图片不仅是艺术作品,更是文化符号的集合体,其每一处细节均承载着特定的精神内涵。

(一)核心符号:忠义仁勇的视觉化

“红脸”是关羽最鲜明的视觉符号,源于《三国演义》中“面如重枣”的描写,在民间信仰中被解读为“忠义之心如火般炽热”;“长髯”象征“威严守信”,关羽的美髯长度甚至被神化为“及腹”,成为“长者”“尊者”的象征;“青龙偃月刀”不仅是武器,更是“正义之刃”,其“青龙”意象暗合东方祥瑞,“偃月”形状则寓意“威镇四方”;绿袍与金甲的搭配,既体现武将身份,又通过“绿”(生机)与“金”(尊贵)的色彩对比,强化其“刚柔并济”的性格。

(二)功能指向:从护法到财神的信仰延伸

在佛教寺庙中,关羽图片多位于伽蓝殿,手持《春秋》或青龙刀,象征“以忠义护持佛法”,其形象常与韦驮菩萨并列,体现“文武护法”的格局;道教宫观中的关羽则头戴冕旒冠,身着十二章纹帝王服,身旁常有周仓、关平捧印持刀,凸显“三界伏魔大帝”的神威;而在民间商贾聚集的寺庙(如福建、台湾地区的关帝庙),关羽图片常搭配聚宝盆、元宝等元素,手执“如意”或“天官印”,成为“武财神”的形象,寄托商家“诚信生财”的信仰。

(三)历史记忆与民间价值观的融合

关羽图片中的“桃园三结义”“单刀赴会”等场景,实则是民间对“义气”“诚信”价值观的视觉化教育;“水淹七军”后被神化为“显灵降雨”,使其成为“祈雨”“止灾”的神祇;“刮骨疗毒”的故事则通过图片中关羽“谈笑自若”的神态,传递“坚韧不拔”的精神,这些图像将历史事件转化为道德教化的工具,使关羽信仰成为连接官方与民间、历史与现实的纽带。

地域差异与时代演变

寺庙关羽图片的风格与内涵,随地域文化与时代变迁呈现出多样性。

(一)地域差异:南北风格与民族融合

北方关帝庙(如解州关帝庙、洛阳关林)的关羽图片多保留“帝王仪仗”,风格庄重宏大,强调“正统性”;南方闽粤台地区的关帝庙则更贴近民间生活,关羽形象可能身着便装,或与妈祖、保生大帝等地方神祇并列,体现“多神共融”的信仰特色;藏传佛教寺庙中的关羽唐卡,将关羽形象与藏传佛教护法神“丹玛森”结合,面部特征融入藏人特征,服饰采用藏式铠甲,体现汉藏文化的深度互动。

(二)时代演变:从“武将”到“神祇”的形象升华

唐宋时期,关羽图片多为“武将”形象,强调其历史功绩,如唐代《历代名臣像赞》中的关羽画像,身着铠甲,表情严肃;明代以后,随着关羽封号不断提升(明万历封“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君”),其图片逐渐加入帝王元素,冕旒冠、十二章纹等成为标配;清代满族统治者推崇关羽“忠义”品格,将其纳入国家祀典,寺庙中的关羽图片更强调“威仪与慈悲并存”,如故宫御花园中的关羽像,既有帝王的威严,又有菩萨的祥和。

寺庙里的关羽图片,是千年信仰积淀的艺术结晶,它以视觉化的语言将关羽从历史人物升华为文化符号,承载着忠义、仁勇、诚信等核心价值观,无论是壁画的浓烈、塑像的威严,还是卷轴画的细腻,这些图像不仅是宗教艺术的瑰宝,更是理解中国文化“神人合一”“儒道释融合”特质的窗口,在当代,关羽图片依然活跃于寺庙与民间,成为连接过去与现在、信仰与生活的精神纽带,其文化生命力恰如关羽手中的青龙偃月刀,历经千年而锋芒不减。

相关问答FAQs

Q1:为什么寺庙里的关羽图片多是红脸?

A:关羽“红脸”的形象主要源于《三国演义》中“面如重枣”的文学描写,但在民间信仰中,红色被赋予了“忠义”“热血”“驱邪”的象征意义,红色既代表关羽对刘备的赤胆忠心,也暗合中国传统文化中“红为正色”的观念(如祭祀用红、喜庆用红),在道教神谱中,红色属“火”,象征光明与净化,关羽作为“火德星君”(部分道教流派认为),红脸更凸显其“降妖除魔”的神力,红脸不仅是文学形象的固化,更是忠义精神与宗教功能的视觉化表达。

Q2:佛教寺庙中为何会供奉关羽?关羽与佛教有何关联?

A:佛教寺庙供奉关羽,源于其被纳入“护法神”体系的传说,据《佛祖统纪》记载,隋代天台宗创始人智者大师在当阳玉泉山修行时,关羽显灵“皈依佛法”,誓愿成为佛教护法,后人据此建“玉泉寺”,供奉关羽为“伽蓝菩萨”,佛教强调“忠义”与“慈悲”的统一,关羽的“忠义”品格与佛教“护法护教”的目标高度契合,因此在汉传佛教寺庙中,关羽常与韦驮菩萨并列,成为“文武护法”的代表(韦驮管“昼护”,关羽管“夜护”),藏传佛教也将关羽吸收为护法神,称其为“格萨尔王”的化身,进一步强化了其在佛教信仰中的地位。