在中国民间信仰与宗教文化的交融中,关公的形象早已超越了历史人物本身,逐渐演变为一种融合儒、释、道精神的文化符号,尤其在佛教体系中,关公被尊为“伽蓝菩萨”,成为护持寺院、护佑众生的护法神之一,这种“像关公的菩萨”形象,既是历史人物的神化,也是宗教文化对忠义精神的吸纳与重塑,其背后蕴含着深厚的文化内涵与信仰逻辑。

关公本名关羽,字云长,东汉末年名将,以忠义、勇武、诚信著称,其形象在《三国志》中本是“万人敌”的武将,经过民间传说的演绎与文学作品的加工(如《三国演义》),逐渐被塑造为“义薄云天”的道德楷模,佛教传入中国后,为适应本土文化,开始吸纳民间信仰中的神祇,将其纳入护法体系,据《佛祖统纪》记载,隋代天台宗智者大师在当阳玉泉山建寺时,关公显灵护法,智者大师以佛法为其授皈依,使其成为伽蓝护法,从此关公正式以“伽蓝菩萨”的身份进入佛教信仰体系,这一融合过程,体现了佛教“方便法门”的智慧——通过民众熟悉的历史人物形象,降低信仰门槛,使教义更易被接受。

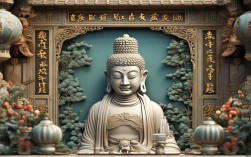

“像关公的菩萨”形象,核心在于对关公精神内核的宗教化诠释,在佛教中,伽蓝菩萨是寺院守护神,职责是护持佛法、安定僧团、驱邪护道,关公的忠义品格恰好契合了这一需求:“忠”对应对佛法的虔诚与护持,“义”对应对众生的大悲与利他,“勇”对应降伏烦恼、护持正法的决心,佛教中的伽蓝菩萨虽以关公为原型,但已赋予其宗教象征意义:红面长髯象征威严与慈悲,青龙偃月刀象征智慧之剑(能断烦恼),赤兔马象征勇猛精进(不舍众生),这种形象并非简单的“神格化”,而是将历史人物的道德精神升华为宗教修行的榜样。

从文化符号的演变看,“像关公的菩萨”体现了儒、释、道三教的交融,儒家推崇关公的“忠义仁勇”,将其视为道德伦理的化身;道教将其尊为“关圣帝君”,列为雷部斩妖将军,赋予其驱邪治病、赐福消灾的神职;佛教则将其纳入护法体系,强调其“护持正法”的宗教功能,三教对关公的共同推崇,使其成为跨越宗教界限的“文化共识”,在民间信仰中,这种共识进一步具象化:关公庙宇遍布全国,既是佛教的伽蓝殿,也是道教的关帝庙,更是民众寄托忠义信仰的精神空间,在佛教寺院中,伽蓝菩萨常与韦驮菩萨并立,分守寺院东、西两界,关公的“武护”与韦驮的“文护”共同构成寺院护法的完整体系。

“像关公的菩萨”形象在艺术表现上也独具特色,传统造像中,伽蓝菩萨多取关公“美髯公”的经典形象:面如重枣,眉若卧蚕,丹凤眼,卧蚕眉,身着绿袍金甲,左手抚膝,右手横握青龙偃月刀,或作读《春秋》状(象征其文武双全、忠义守节),这种形象既保留了历史人物的特征,又融入了宗教艺术的夸张与象征,红色在佛教中象征“智慧与火焰”,关公的红面暗示其以智慧降伏烦恼;长髯代表“威仪与长寿”,体现护法神的庄严;刀的锋利则象征“破邪显正”的威力,在民间绘画与雕塑中,伽蓝菩萨的形象往往更加世俗化,常与周仓、关平(关公部将)组合,形成“一主二从”的护法格局,强化了其“护佑众生”的亲和力。

从社会功能看,“像关公的菩萨”信仰满足了民众的精神需求,在传统社会中,关公的“忠义”被视为维系社会秩序的道德基石,而“像关公的菩萨”则将这种道德诉求转化为宗教信仰的庇护,商人奉其为“武财神”,取其“诚信”之德,祈求生意兴隆;军人奉其为“战神”,取其“勇武”之志,祈求征战胜利;普通民众则奉其为“守护神”,取其“护法”之力,祈求平安顺遂,这种多元功能的融合,使关公信仰成为跨越阶层、行业的“全民信仰”,而“像关公的菩萨”形象则是这一信仰的核心载体。

在现代语境下,“像关公的菩萨”信仰依然具有现实意义,其蕴含的“忠义、诚信、勇猛”精神,与现代社会倡导的价值观相契合,在商业领域,“关公精神”被视为诚信经营的道德准则;在法治社会中,“忠义”内涵被转化为对公平正义的追求;在个人修养中,“勇猛精进”则成为克服困难、自我激励的精神动力。“像关公的菩萨”不仅是历史文化的遗存,更是连接传统与现代的精神纽带。

关公形象与伽蓝菩萨象征意义对应表

| 关公核心元素 | 伽蓝菩萨象征意义 | 文化/经典依据 |

|---|---|---|

| 红面长髯 | 威严降魔、慈悲护生 | 佛教“火大”象征智慧,长髯代表威仪 |

| 青龙偃月刀 | 智慧之剑、断烦恼利器 | 《大智度论》“慧刀破烦恼” |

| 赤兔马 | 勇猛精进、不舍众生 | 佛教“精进”喻修行不懈 |

| 《春秋》经书 | 戒律威仪、明辨是非 | 儒家“春秋笔法”与佛教“持戒”结合 |

| 忠义精神 | 护持佛法、利乐有情 | 《佛祖统纪》智者大师收关公为伽蓝护法 |

相关问答FAQs

Q1:关公在佛教和道教中的身份有何不同?

A:关公在佛教中被尊为“伽蓝菩萨”,属于护法神,职责是护持寺院、安定僧团,其形象融合了“忠义”的道德精神与“护法”的宗教功能;在道教中,则被尊为“关圣帝君”,位列“三界伏魔大帝神威远镇天尊”,是雷部护法神之一,职能更侧重驱邪治病、赐福消灾,并被纳入道教神仙体系,有“文昌帝君”辅佐文运、“武财神”掌管财富等多重身份,简言之,佛教侧重其“护法”的宗教功能,道教则赋予其更全面的神职与世俗庇护功能。

Q2:普通人如何理解“像关公的菩萨”这一形象?

A:对普通人而言,“像关公的菩萨”是历史人物、道德楷模与护法神祇的融合体,它是关公“忠义仁勇”精神的物化,代表着诚信、担当、正义等普世价值;在宗教层面,它是护佑平安、驱邪避灾的精神寄托,如商人求诚信、军人求勇武、学子求学业,均可通过关公信仰获得心理慰藉;从文化角度看,它是中华传统文化“三教融合”的缩影,体现了不同信仰体系对道德共识的吸纳,理解这一形象无需拘泥于宗教教义,更应关注其承载的文化精神与人文关怀。