菩萨是佛教信仰体系中的重要角色,作为“觉有情”的修行者,他们以“上求佛道,下化众生”为己任,成为连接世俗与神圣的精神纽带,在佛教艺术与文化传播中,菩萨的图像与名字相辅相成,共同构建了信徒对菩萨的认知体系——名字是菩萨愿力的符号浓缩,图像则是名字内涵的视觉转译,二者共同承载着佛教的慈悲智慧与文化内涵。

菩萨图像的视觉表达:符号与象征的融合

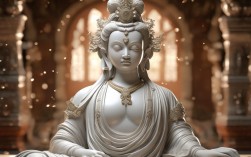

菩萨图像的塑造并非随意为之,而是通过服饰、姿态、法器等符号系统,精准传递菩萨的特质与愿力,从图像学角度看,菩萨的视觉表达可分为三个核心维度:

服饰与姿态:庄严与慈悲的外化

菩萨的服饰多以“报身”庄严为特征,头戴“宝冠”,象征佛果的圆满;身披“天衣”(如丝绸或锦缎),佩戴“璎珞”“臂钏”等珠宝,既体现菩萨的“报身”福报,也隐喻“烦恼即菩提”的修行境界——以世俗珍宝象征超越世俗的智慧,汉传佛教中的观音菩萨常身着“僧祇支”(偏衫)与“裙裳”,衣纹流畅飘逸,体现“慈悲柔软”的特质;藏传佛教的菩萨则多佩戴“耳环”“项链”,色彩浓烈,强调“庄严国土”的宏伟。

姿态方面,菩萨多呈“游戏坐”(半跏趺坐)或“莲花坐”(全跏趺坐),身姿挺拔而自然,面容含“慈悲相”——低垂的目光、微扬的嘴角、柔和的眉目,传递“无缘大慈,同体大悲”的情怀,手势(“手印”)更是关键符号:如观音菩萨的“与愿印”(右手下垂,掌心向外,表满足众生愿)、“定印”(左手结印,表禅定智慧);文殊菩萨的“智印”(手持智慧剑,表断烦恼),这些姿态将抽象的“愿力”转化为可感知的视觉语言。

象征符号:法器与动物的隐喻

菩萨图像中的法器与动物坐骑,是解读其功利的“密码”,以“莲花”为例,它是菩萨最常见的象征,出淤泥而不染的特质,对应菩萨“身处尘世而心不染着”的修行境界;观音菩萨手持“净瓶”(内盛甘露),象征“洒净众生烦恼”;文殊菩萨的“智慧剑”,喻能斩断无明;普贤菩萨的“如意珠”,表“圆融无碍”的智慧。

动物坐骑则承载“调伏众生”的寓意:文殊菩萨骑“青狮”,象征“智慧威猛,能调伏烦恼”;普贤菩萨骑“六牙白象”,象的“六度”对应菩萨的“六波罗蜜”,且性情柔顺,表“愿行广大”;地藏菩萨坐“谛听”(地听神),象征“闻声救苦”,契合其“地狱不空,誓不成佛”的宏愿。

地域差异:文化语境下的图像演变

菩萨图像在不同文化中呈现出多样面貌,体现佛教“本地化”的传播智慧,汉传佛教受儒家美学影响,菩萨多面容“秀骨清像”,身姿“飘逸如仙”,如敦煌莫高窟的唐代菩萨,融合了唐代“丰腴为美”的审美,线条圆润而灵动;藏传佛教受密宗影响,菩萨多呈“寂静相”与“忿怒相”结合,如度母菩萨(观音化身)既有慈悲的女性面容,也有“手执法器、足踏恶魔”的忿怒相,象征“慈悲与智慧双运”;南传佛教(如泰国、斯里兰卡)的菩萨则更贴近原始佛教风格,图像简洁朴素,强调“苦行”与“觉悟”的关联,少繁复装饰,多突出“禅定”的庄严。

菩萨名字的意蕴:愿力与智慧的符号

菩萨的名字是梵语音译与意译的结合,每个名字都蕴含其核心愿力、修行特质或功德,是菩萨“身份”的符号化表达,从语源学角度看,菩萨名字可分为三类:

愿力导向型:直接体现菩萨的宏愿

这类名字直接指向菩萨的修行目标,如“地藏菩萨”,梵语为“Kṣitigarbha”,意为“安忍如大地,含藏万物”,其名号对应“地狱不空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提”的宏大誓愿,强调“大悲”与“大愿”的特质;“观世音菩萨”的“观世音”,梵语为“Avalokiteśvara”,意为“观听世间众生音声救苦”,其名号直接点出“闻声救苦”的愿力,汉译中简化为“观音”,更突出“慈悲济世”的亲切感。

功德特质型:彰显菩萨的核心修行

这类名字聚焦菩萨的修行功德,如“文殊菩萨”,梵语为“Mañjuśrī”,意为“妙吉祥”,象征“智慧第一”,其名号中的“妙”,指智慧能通达“诸法实相”,化解众生无明;“普贤菩萨”,梵语为“Samantabhadra”,意为“遍吉”,意为“德周法界,行愿无尽”,其名号强调“行”的重要性,与文殊的“智”形成“智行合一”的互补;“弥勒菩萨”,梵语为“Maitreya”,意为“慈氏”,象征“慈悲”,作为未来佛,其名号传递“欢喜、包容”的特质,契合“人间净土”的理想。

文化融合型:本土化语境下的再创造

菩萨名字在传播中常融入本土文化元素,如汉地信仰的“大悲观音”“送子观音”,是在“观世音”基础上衍生的“功能化”名号,分别对应“大悲拔苦”与“送子赐福”的民间需求,体现菩萨信仰与世俗需求的结合;藏传佛教的“绿度母”“白度母”,是在“观音”基础上,以颜色(绿、白)区分功德(绿度母主“救苦”,白度母主“长寿”),名字更具本土化色彩。

图像与名字的互文:从符号到信仰的桥梁

菩萨图像与名字并非孤立存在,而是互为表里的“符号共同体”:名字是图像的“意义内核”,图像是名字的“视觉外显”。“观世音菩萨”的名字强调“闻声救苦”,其图像中手持“净瓶杨柳”(象征洒净烦恼)、佩戴“佛冠”(象征佛果护佑),正是“慈悲救苦”愿力的视觉呈现;“文殊菩萨”的名字指向“智慧第一”,其图像中的“智慧剑”(断烦恼)、“经卷”(载智慧),直接对应“智慧”的修行特质。

这种互文性让信徒能通过图像“读懂”名字,通过名字“理解”图像,从而深化对菩萨愿力的认同,当信徒看到“地藏菩萨”图像中的“锡杖”(振开地狱之门)与“明珠”(照破黑暗),便能自然联想到其“地狱不空,誓不成佛”的宏愿,从而生起敬畏与信心。

主要菩萨名称、含义及图像符号对照表

| 菩萨名称 | 梵语名 | 核心含义 | 典型图像符号 |

|---|---|---|---|

| 观世音菩萨 | Avalokiteśvara | 观听众生音声救苦 | 净瓶杨柳、佛冠、莲花坐 |

| 文殊菩萨 | Mañjuśrī | 智慧第一 | 智慧剑、经卷、青狮坐骑 |

| 普贤菩萨 | Samantabhadra | 德周法界,行愿无尽 | 如意珠、六牙白象、莲花坐 |

| 地藏菩萨 | Kṣitigarbha | 安忍如大地,誓愿度尽众生 | 锡杖、明珠、谛听坐骑 |

| 弥勒菩萨 | Maitreya | 慈悲欢喜,未来佛 | 布袋(欢喜佛)、莲花坐 |

相关问答FAQs

Q1:为什么观音菩萨在汉地常被塑造成女性形象?

A:观音菩萨在早期佛教图像中多为男性,如印度贵霜王朝的雕像中,观音蓄须、身披甲胄,呈勇猛相,汉地观音女性形象的演变,与本土文化信仰密切相关:女性“慈悲柔顺”的特质更符合“观世音”闻声救苦的愿力,易让信徒产生亲近感;唐代以后,“送子观音”“慈航道人”等信仰流行,女性形象更能体现“孕育生命、护佑子嗣”的母性关怀,逐渐成为主流。《法华经》中“妙音菩萨”的女性化描述,也影响了观音形象的性别转化。

Q2:菩萨图像中的“莲花”为什么如此重要?

A:莲花是佛教“清净”的象征,其“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的特质,对应菩萨“身处尘世而心不染着”的修行境界,在图像中,莲花坐(莲台)是菩萨最常见的坐姿,象征菩萨从“烦恼淤泥”中解脱,成就清净法身;莲花的不同形态也隐喻修行次第——含苞未开的莲花(“未开敷莲”)象征“初发心菩萨”,半开的莲花(“半开敷莲”)象征“修行中的菩萨”,全开的莲花(“开敷莲”)象征“已成佛菩萨”,观音菩萨手持的“莲花”,更直接象征“慈悲救苦”的愿力,提醒信徒“以清净心修行,以慈悲心待人”。