佛教寺院的核心建筑通常称“大雄宝殿”,“大过殿”或为俗称或笔误,本文以“大雄宝殿”为核心展开介绍,大雄宝殿是佛教寺院中轴线上的主体建筑,地位仅次于山门(或天王殿),是僧侣早晚课诵、举行法会、讲经说法的核心场所,也是信众礼佛祈福的中心空间,其名称“大雄”意为“大英雄”,是释迦牟尼佛的德号,象征佛陀降伏烦恼、降伏外道的无上威德,故称“大雄宝殿”,彰显佛法之庄严与核心地位。

建筑布局与空间结构

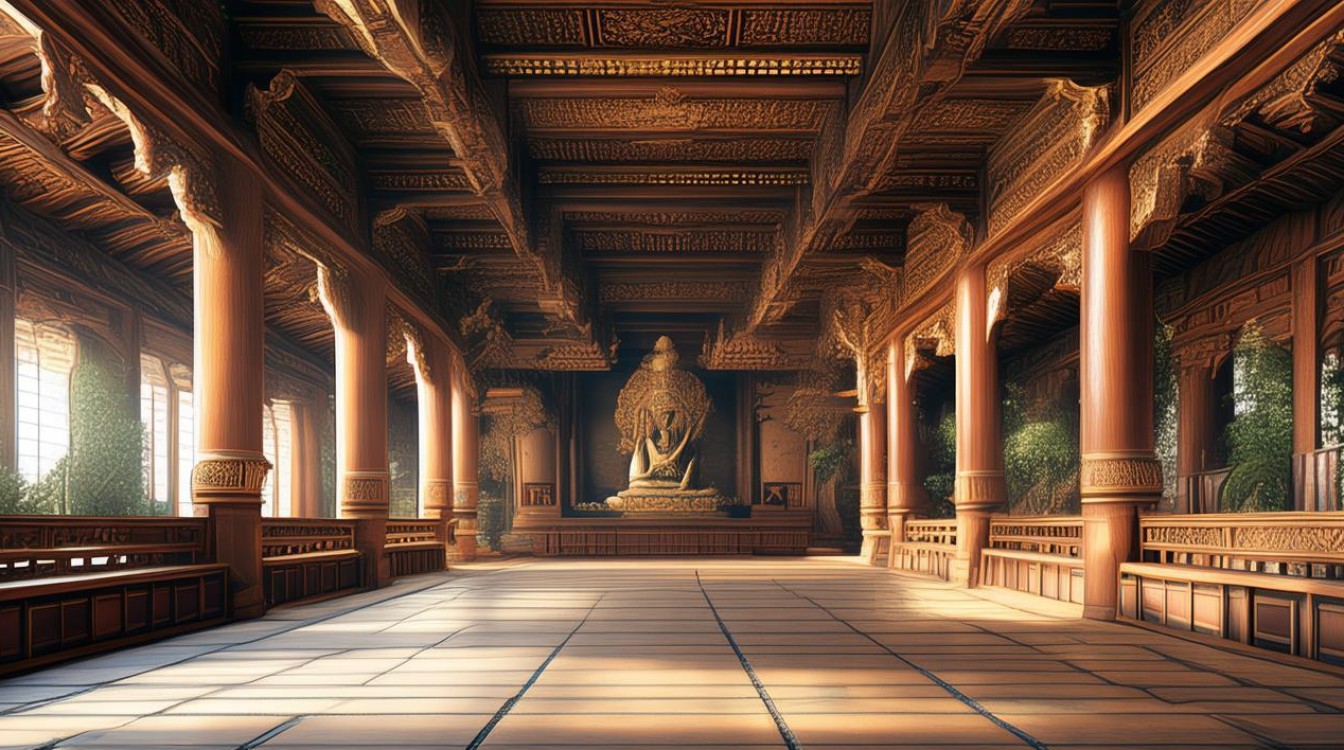

大雄宝殿的建筑布局严格遵循中国传统礼制与佛教仪轨,通常位于寺院中轴线的核心位置,坐北朝南,前方依次为天王殿(或山门)、钟鼓楼,后方接藏经阁或大悲殿,形成“伽蓝七堂”的核心格局,其建筑形制多为重檐歇山顶或庑殿顶,体现等级之尊;开间多为三间、五间或七间,以奇数象征“阳”与“佛法正道”,面阔与进深比例协调,营造出庄重肃穆的空间氛围。

殿内空间布局以“中轴线对称”为原则,中央设高大的佛坛,供奉主尊佛像;两侧分列弟子、菩萨、护法天神等造像,形成“一佛二菩萨二弟子”或“三世佛”(横三世佛:释迦牟尼佛、药师佛、阿弥陀佛;竖三世佛:过去燃灯佛、现在释迦牟尼佛、未来弥勒佛)的组像格局,佛坛前方常设供桌,供奉香、花、灯、涂、果、乐“六供养”,两侧分立钟、鼓法器,用于法事中的唱诵与节奏控制,殿顶多采用藻井装饰,绘以龙纹、莲花、梵文等图案,既象征“天界庄严”,又具有声学聚音的实用功能。

内部供奉与造像艺术

大雄宝殿的造像体系融合了佛教教义与中国传统审美,具有鲜明的宗教象征意义,主尊佛像的选择因宗派而异:汉传佛教多供奉释迦牟尼佛(“现世佛”),象征佛陀在世的教化;藏传佛教可能供奉金刚持(显密合一的本尊);南传佛教则常见释迦牟尼佛的成道相,佛像姿态多为“结跏趺坐”,手结法印(如释迦牟尼佛的“触地印”“定印”“说法印”),面容慈悲庄严,体现“佛的智慧与悲心”。

两侧胁侍菩萨常以文殊、普贤(释迦牟尼佛胁侍)、观音、势至(阿弥陀佛胁侍)等为主,象征“智慧”与“实践”“慈悲”与“方便”的统一,弟子像多为阿难(多闻第一,传经者)与迦叶(头陀第一,守律者),体现佛法的传承与延续,护法天神则包括天王(四大天王:东方持国、南方增长、西方广目、北方多闻)、罗汉、伽蓝神(关羽等)等,护持道场,震慑邪魔。

造像材质多样,木雕、铜铸、石雕、泥塑等各具特色:唐代以石雕、铜铸为主,风格雄浑大气;宋代转向泥塑彩绘,注重写实与神韵;明清时期木雕金身盛行,装饰繁复,尽显皇家气象,山西大同华严寺大雄宝殿的辽代塑像,以写实手法展现佛陀的庄严与慈悲;杭州灵隐寺大雄宝殿的20米高的释迦牟尼铜像,气势恢宏,成为江南佛教的象征。

宗教功能与文化象征

大雄宝殿不仅是宗教活动的中心,更是佛教文化的物质载体,其核心功能包括:每日早晚课诵(僧众在此诵经礼佛,修持戒定慧)、节日法会(如浴佛节、盂兰盆节、水陆法会等,在此举行大型宗教仪式)、讲经说法(高僧大德在此开示佛法,普度众生),殿内香火缭绕,信众顶礼膜拜,通过礼佛、供佛、绕佛等仪式,表达对三宝(佛、法、僧)的恭敬,培植福报,净化心灵。

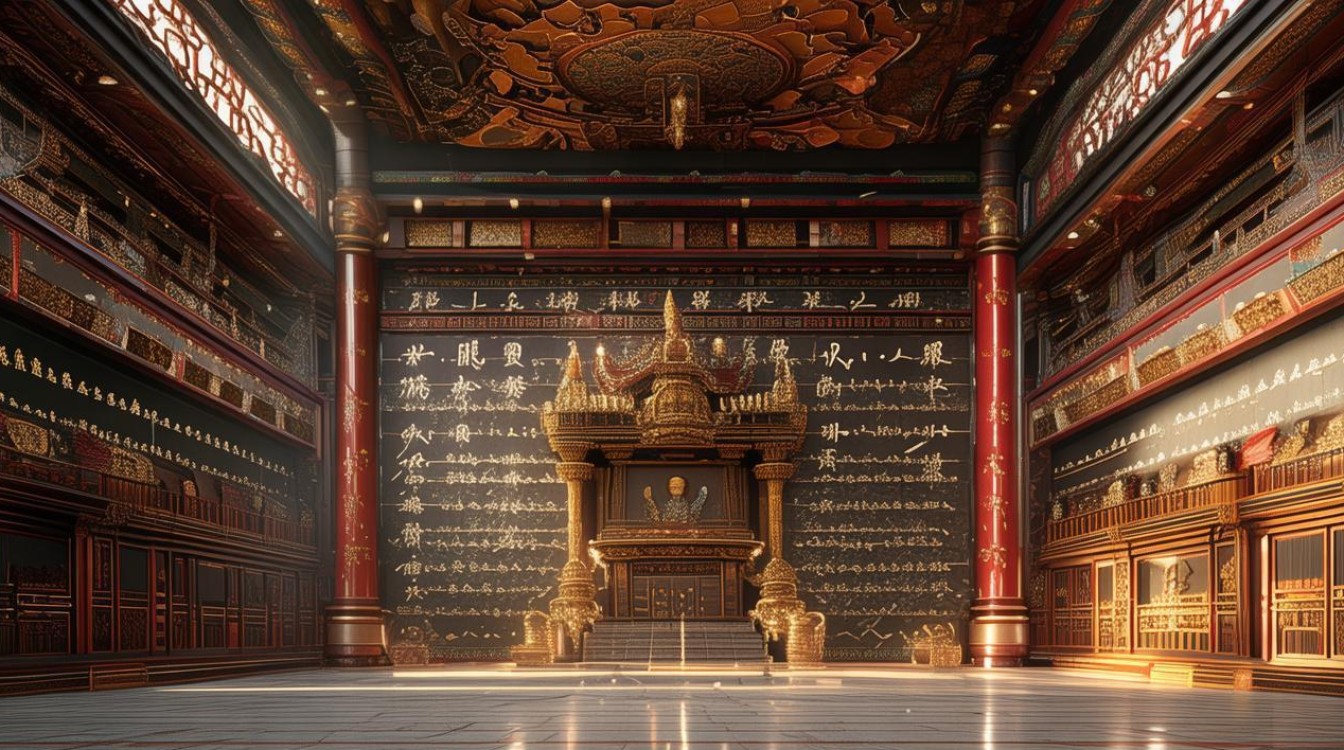

从文化象征角度看,大雄宝殿的布局与造像蕴含深刻的佛教哲学,中轴对称的空间结构象征“佛法正中”,暗合“中道”思想;三世佛的组像体现“三世因果”“时间永恒”的宇宙观;佛像的“三十二相八十种好”(如肉髻、眉间白毫、手掌千辐轮等)象征佛的圆满功德;护法天神的排列则体现“护持正法、维护秩序”的社会伦理,殿内的楹联、匾额(如“大雄宝殿”“三洲感应”“法轮常转”)、壁画(如“释迦牟尼佛生平”“地狱变相”等)进一步丰富了文化内涵,将佛教教义与文学、艺术、历史融为一体。

不同地区大雄宝殿特色对比

| 地区 | 主尊佛像 | 建筑特色 | 文化代表 |

|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 释迦牟尼佛 | 重檐歇山顶,木结构彩绘 | 山西晋城青莲寺(宋代彩塑) |

| 藏传佛教 | 金刚持/宗喀巴 | 平顶碉楼式,金顶辉煌 | 西藏拉萨大昭寺(释迦牟尼12岁等身像) |

| 南传佛教 | 释迦牟尼佛成道相 | 干栏式建筑,高耸佛塔 | 云南西双版纳总佛寺(傣族风格) |

大雄宝殿作为佛教寺院的灵魂所在,以严谨的建筑布局、精湛的造像艺术、深厚的宗教内涵,成为佛教文化的重要载体,它不仅是僧众修行的道场,更是信众心灵的寄托,承载着人类对智慧、慈悲与解脱的追求,每一座大雄宝殿都是一部立体的佛教史,见证了佛教在中国的传播、发展与本土化历程,也展现了中华文化与外来宗教的融合创新。

FAQs

Q1:大雄宝殿和大雄殿有什么区别?

A:两者本质上指同一建筑,“大雄宝殿”是更正式、完整的名称,“宝”字凸显其“佛的道场、珍宝之地”的庄严性;而“大雄殿”为简称,在日常语境中可通用,但正式文献或寺院标识中多使用“大雄宝殿”。

Q2:为什么有些大雄宝殿供奉“三世佛”,有些只供奉一尊佛?

A:供奉“三世佛”(横三世或竖三世)是佛教“时空观”的体现,象征佛法过去、未来的永恒传承,常见于汉传佛教大寺院;只供奉一尊释迦牟尼佛(“本师佛”)则更强调“佛在当下”,突出对根本导师的恭敬,常见于中小型寺院或南传佛教寺院,具体供奉形式因宗派、地域、历史传统而异。