佛法佛教音乐,作为佛教文化的重要载体与修行法门,是佛法“以音声作佛事”理念的生动实践,它并非单纯的听觉艺术,而是融合了教义义理、修行体验与人文情怀的精神表达,通过旋律、节奏与唱诵,传递慈悲、智慧与空性的内涵,引导众生趋向觉悟。

历史脉络:从印度梵呗到中华法音

佛教音乐的起源可追溯至古印度,释迦牟尼佛在世时,为便于教义传播与僧团修行,允许弟子以“偈颂”形式唱诵经文,即“呗匿”(梵语“Gatha”音译),其特点是韵律整齐、易于记诵,这种以音声辅助修行的传统,随佛教东传逐渐融入不同文化土壤。

汉代佛教传入中国后,梵呗与中华传统音乐相遇,开启了本土化进程,三国时期,魏国名士曹植“尝游鱼山,忽闻空中梵天之响,雅亮清心,特改撰经文,制为梵呗”,使梵呗有了符合汉语音韵的唱诵形式,史称“鱼山梵呗”,成为汉传佛教音乐的滥觞,此后,历代高僧不断丰富佛教音乐体系:唐代宫廷设立“太常寺”,规范法乐制度,玄奘法师从印度带回“天竺乐谱”,促进了中印音乐融合;宋代禅宗兴起,“丛林梵呗”成为禅修重要方式,强调“以心为器,音声为用”;明清时期,佛教音乐进一步世俗化,融入地方戏曲、民歌元素,形成各具地域特色的流派,如江南的“禅乐”、藏传佛教的“金刚诵”、南传佛教的“贝叶经吟唱”等,时至今日,佛教音乐已发展出汉传、藏传、南传三大体系,各具风貌却又共契佛法精神。

类型与特点:法音流布,万机普应

佛教音乐根据功能与表现形式,可分为法事音乐、修行音乐、弘法音乐三大类,其核心特点始终围绕“庄严道场、辅助修行、教化众生”展开。

(一)法事音乐:仪式中的法性共鸣

法事音乐是佛教仪轨的重要组成部分,用于庄严道场、召请护法、超度众生等,其特点是程式严谨、法器配合,以营造神圣氛围。

- 梵呗:指以特定曲调唱诵经文、咒语,如《心经》《大悲咒》等,梵呗讲究“字正、腔圆、韵深”,通过缓慢悠长的旋律,帮助行者收摄心神,契入经文意境。

- 偈赞:以短句形式赞颂佛菩萨功德,如《炉香赞》《阿弥陀佛赞》,偈赞节奏明快,常配合木鱼、引磬等法器,唱诵时需“口诵、心惟、身敬”,三业清净。

- 法器乐:指以法器演奏的独立音乐,如“梵呗鼓”“金刚铃杵合奏”,法器不仅是乐器,更是表法的符号:钟声象征“警觉”,鼓声代表“精进”,木鱼寓意“策励心念”,其声响直击心性,破除昏沉散乱。

(二)修行音乐:定慧等持的舟楫

修行音乐以辅助禅定、观心为核心,多用于打坐、诵经、经行等场合,其特点是空灵淡远、意境悠远,旨在帮助行者“由声入观”,契入空性。

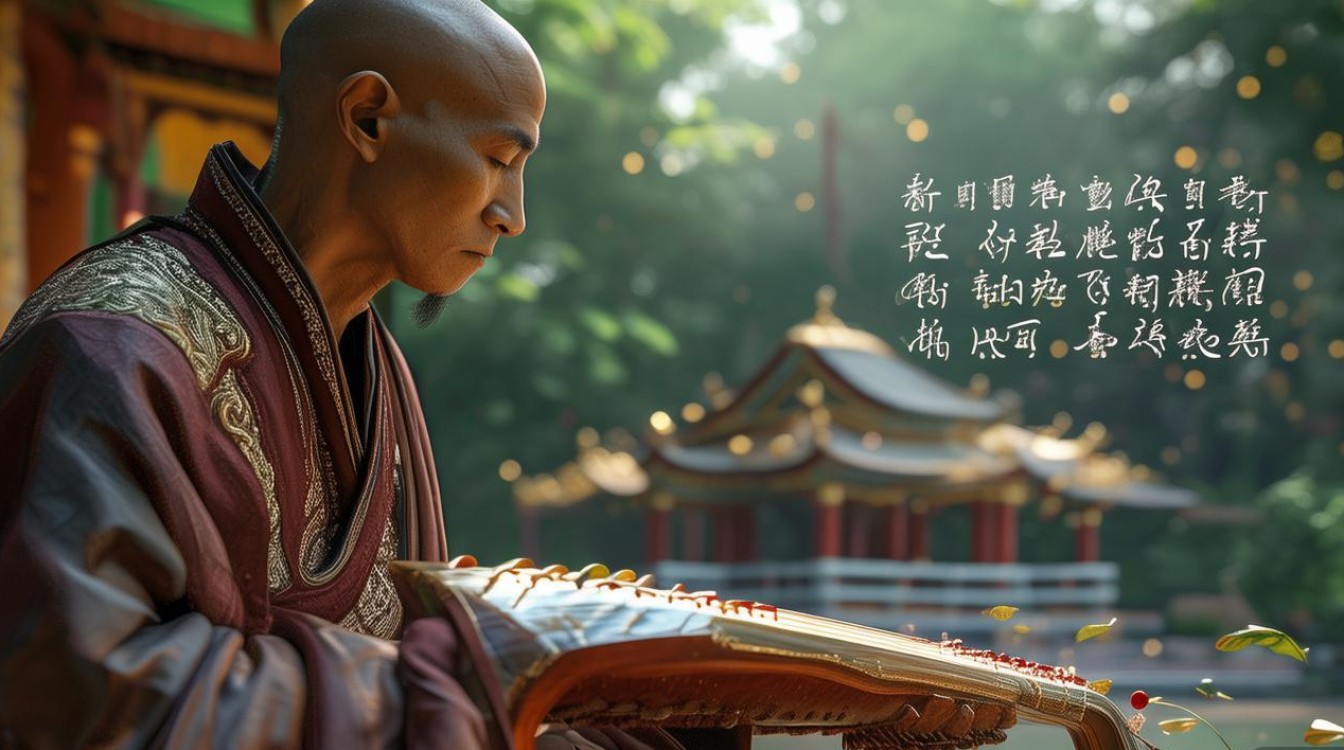

- 禅乐:以古琴、箫、钵等乐器为主,旋律简约如“溪水潺潺”,避免繁复技巧干扰心念,如《虚铃》《云水禅心》等曲,通过“无声之声”引导行者返观自心,体悟“本来无一物”的禅境。

- 咒语唱诵:如“六字大明咒”(嗡嘛呢呗美吽)、“文殊心咒”等,咒语是佛菩萨力量的凝聚,唱诵时需专注音节振动,感受能量在身心流转,达到“以音摄心”的效果。

(三)弘法音乐:慈悲化现的方便

弘法音乐面向世俗大众,以通俗易懂的形式传递佛法智慧,兼具艺术性与传播性,现代弘法音乐更融入流行、电子、世界音乐等元素,如《观音菩萨偈》(齐豫演唱)、《轮回》(萨顶顶演唱),通过年轻化的表达吸引更多人关注心灵成长。

以下为佛教音乐主要类型及特点简表:

| 类型 | 核心功能 | 表现形式 | 代表作品/例子 |

|---|---|---|---|

| 法事音乐 | 庄严仪轨、召请护法 | 梵呗唱诵、偈赞、法器合奏 | 《炉香赞》《瑜伽焰口》法器乐 |

| 修行音乐 | 辅助禅定、观心 | 禅乐纯音乐、咒语持诵 | 《虚铃》《六字大明咒》持诵 |

| 弘法音乐 | 传播教义、接引众生 | 流行佛乐、世界音乐融合、佛曲新编 | 《观音菩萨偈》《云水禅心》(现代版) |

核心功能:以音声作佛事,万法归一心

佛教音乐的本质是“佛法”的音声化呈现,其功能超越艺术范畴,直指心性解脱。

辅助修行是佛教音乐的根本使命,佛陀在《大念处经》中教导“念处”修行,而音乐可通过旋律引导行者专注呼吸、观照身心,如缓慢的梵呗唱诵,能降低心识躁动,使行者进入“心一境性”的禅定状态;咒语的持续振动,则可疏通气脉,消除业障障碍。

教化众生是其社会价值,佛教音乐将深奥的教义转化为可感知的旋律,如《三宝歌》以“人天长夜,宇宙黮暗,谁启以光明?”的歌词,唤醒众生的信仰自觉;《回向偈》以“愿以此功德,庄严佛净土”的唱诵,培养布施与慈悲心,对于不识字的信众,音乐成为理解佛法的重要途径。

文化传承是其历史意义,佛教音乐融合了音乐、文学、哲学、民俗等多重元素,如敦煌壁画中的“伎乐天”形象、藏传佛教的“跳神”音乐、南传的“贝叶经吟唱”,皆是佛教文化在不同地域的活态传承,见证了中外文化的交流融合。

现代发展:传统与现代的和鸣

在当代社会,佛教音乐呈现出“传统坚守”与“创新突破”并行的趋势,寺院如江苏镇江金山寺、河南少林寺等仍保留传统梵呗仪轨,通过“梵呗传习班”培养年轻僧人;佛教音乐不断突破边界:作曲家谭盾创作《地图》,将湘西傩戏与佛教音乐结合;歌手何训田推出《阿姐鼓》,以藏传佛教文化为灵感,让世界听见东方 spiritual music;短视频平台上,“佛乐冥想”“禅曲助眠”等内容走红,成为都市人缓解压力的心灵良药,这种创新并非对传统的背离,而是“佛法契机”的现代体现——以众生喜闻乐见的方式,让古老的智慧在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:佛教音乐与世俗音乐的主要区别是什么?

A1:二者核心区别在于“目的”与“内涵”,世俗音乐多以情感表达、娱乐放松为目的,旋律与歌词围绕“人我”“爱憎”等二元对立展开;而佛教音乐以“觉悟”为终极目标,其旋律追求“空灵”“淡远”,歌词多源于经典或赞颂佛菩萨功德,旨在引导众生超越执着、契入空性,佛教音乐强调“三业清净”,唱诵时需“口诵、心惟、身敬”,将音乐转化为修行工具,而非单纯的艺术欣赏。

Q2:普通人如何通过佛教音乐修心?

A2:普通人可通过“听、唱、思”三个步骤借助佛教音乐修心。“静听”:选择空灵的禅乐或咒语持诵,关闭外境,专注感受旋律的起伏,让心随音乐逐渐沉静;“轻唱”:跟唱梵呗或偈赞,不必追求技巧,重在体会每个字词背后的义理,如唱“阿弥陀佛”时,念兹在兹,培养对佛号的专注力;“思惟”:在音乐结束后,反观内心变化,思考“为何音乐能令心安定”,进而体悟“万法唯心”的真理,长期坚持,可逐渐减少浮躁,培养慈悲与智慧。