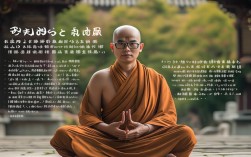

智者大师(542-597),隋代高僧,天台宗四祖,被尊为“东土小释迦”,其菩萨戒思想是天台宗“教观双美”体系的核心支柱,融合大乘空有之学,强调戒体清净与心性观照的统一,为中国佛教菩萨戒的实践与发展奠定了重要基础。

智者大师与菩萨戒的渊源

智者大师的菩萨戒思想根植于大乘佛教“以戒为根本”的教义,同时结合天台宗“一念三千”“圆融三谛”的核心教观,形成了独具特色的“心戒”体系,其菩萨戒理论主要依据《梵网经菩萨戒》《璎珞本业经》等经典,尤重《梵网经》“十重四十八轻”的戒相,但并非简单戒条罗列,而是以“观心”为要,将持戒与止观修行深度融合。

大师曾于南朝陈代至隋年间,先后在天台山、金陵等地讲经弘法,期间多次传授菩萨戒,其著作《菩萨戒义疏》《法华三昧忏仪》等系统阐述了菩萨戒的戒体、戒相、戒行,提出“戒体是性善”,即戒体本具众生清净心性,非由外铄,通过受戒仪式与观心熏习,可使本具戒体显发,这一思想突破了小乘戒“戒体为无表色”的有为法局限,将菩萨戒提升至“常住真心”的层面,体现了天台宗“即事而真”“圆融无碍”的教义特色。

菩萨戒的戒体理论:性善常住与一念三千

戒体是菩萨戒的核心,指受戒后在心中生起的防非止恶的“无作戒体”,智者大师依《大智度论》“一切法空,戒亦空”的思想,结合《法华经》“一念三千”的观法,提出戒体“非空非有、性善常住”的特质。

他认为,众生一念心中具足“十界互具、百界千如”,即地狱、饿鬼、畜生、阿修罗、人、天、声闻、缘觉、菩萨、佛十界相互含摄,构成一千种法界(百界千如),佛界与菩萨界的“性善”是众生本具的,戒体即此清净心性中本具的“菩提种子”,受戒时,通过师师相授、发菩提心、观想诸佛菩萨加持,使本具戒体从“隐”至“显”,如同明镜拂尘,本具光明自然显现。

大师在《菩萨戒义疏》中强调:“戒体者,即是本觉性善,非生非灭,非有非无。”此戒体不生不灭,不垢不净,不增不减,是“常住真心”,区别于小乘戒“有表色”或“无表色”的有为法,受菩萨戒并非“获得”新的戒体,而是“显发”本具的性善,这一思想为菩萨戒的“心持”提供了理论基础——持戒的关键在于观照心性,而非执着于外在行为。

戒相的圆融性:三聚净戒与事理不二

戒相即持戒的具体行为规范,智者大师将菩萨戒归纳为“三聚净戒”:摄律仪戒(止恶)、摄善法戒(修善)、饶益有情戒(度生),三者圆融无碍,构成菩萨戒的完整体系。

(一)摄律仪戒:止恶与观心

摄律仪戒是基础,指遵守“十重戒”(如杀盗淫妄等),止断一切恶行,但大师强调,止恶不仅是“不造恶”,更要“观心断惑”,持“不杀生戒”,不仅不杀众生,更要观照“一切众生皆有佛性”,生起慈悲心;面对嗔心时,观“嗔心即空”,不起嗔恨,此为“心戒”的体现,他在《摩诃止观》中指出:“若但止身口过,不断心惑,名事善;若观心无作,方名理善。”即持戒需“事理双修”,既规范行为,又观照心性。

(二)摄善法戒:修善与一念三千

摄善法戒指修习一切善法,如六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若),智者大师以“一念三千”解释修善:众生一念心中具足三千诸法,修善即是开发本具的佛性,布施时观“布施空、受者空、施物空”,三轮体空,虽修善而不执着善相,此为“修中道行”。

(三)饶益有情戒:度生与自他不二

饶益有情戒是菩萨道的终极目标,指以慈悲心利益众生,大师结合《法华经》“开权显实”的思想,提出“度众生即度自心”,他认为,众生与佛“性具”善恶,度众生时,观“众生即佛,烦恼即菩提”,不执着能度、所度,此为“无缘大慈,同体大悲”。

三聚净戒并非割裂,而是“一即三、三即一”:摄律仪是摄善法的基础,摄善法是饶益有情的资粮,饶益有情又反过来巩固摄律仪与摄善法,体现了天台宗“圆融无碍”的教观。

实践方法:止观双运与心戒持修

智者大师主张菩萨戒的实践需“止观双运”:以“止”专注戒体,以“观”照见实相,二者相辅相成。

“止”是“止住妄念”,通过系缘法界(专注一境,如佛号、戒体),使心不散乱。《摩诃止观》云:“止乃伏结之初门,观是断惑之正要。”受戒后,每日需静坐观心,观戒体清净,如“如冰如霜”,不起恶念。

“观”是“照见实相”,通过“一心三观”(空、假、中)观照心性:观“空”,知戒体非有;观“假”,知戒相不无;观“中”,知非空非假、即空即假的中道实相,持“不偷盗戒”时,观“盗者空、所盗空、盗心空”,虽持戒而不执着“持戒相”,此为“中道持戒”。

大师还提倡“事理不二”的日常持戒:穿衣吃饭、待人接物,皆可持戒,如《法华三昧忏仪》中所述:“若能于一切时,一切处,常念戒体,心不放逸,是名持戒。”将持戒融入生活,使戒体与心性合一,达到“心空戒净”的境界。

对后世的影响

智者大师的菩萨戒思想深刻影响了中国佛教的发展:

-

天台宗内部的传承:唐代湛然大师著《菩萨戒义疏记》,弘扬其“心戒”思想;宋代知礼大师依之判教,提出“圆顿戒”理论,强调菩萨戒为“成佛根本”,推动了天台宗的复兴。

-

对其他宗派的影响:禅宗永嘉大师《证道歌》“梦里明明有六趣,觉后空空无大千”,体现了“心戒”的空观;净土宗“持名念佛”与持戒结合,亦受菩萨戒“自利利他”思想的影响。

-

近代佛教的实践:太虚大师提倡“人生佛教”,强调“菩萨戒为在家菩萨根本戒”,其“菩萨学处”理论直接溯源智者大师的菩萨戒思想,推动了佛教与现代社会的融合。

智者大师菩萨戒的核心维度与实践要点

| 维度 | 实践方法 | 经典依据 | |

|---|---|---|---|

| 戒体 | 性善常住,本具众生清净心性 | 观心发菩提心,观想诸佛菩萨加持 | 《梵网经》《大智度论》 |

| 戒相 | 三聚净戒(摄律仪、摄善法、饶益有情) | 事理双修,不执着戒相,不破戒相 | 《璎珞本业经》《法华经》 |

| 戒行 | 止观双运,心戒持修 | 系缘法界(止),一心三观(观) | 《摩诃止观》《法华三昧忏仪》 |

FAQs

问题1:智者大师的菩萨戒与其他宗派(如瑜伽行派)的菩萨戒有何根本区别?

解答:瑜伽行派菩萨戒以《瑜伽菩萨戒本》为核心,强调“三聚净戒”的次第性,以“护持正法”为首要,戒体被视为“无表色”(一种色法,为防非止恶的功能),属有为法;智者大师菩萨戒以《梵网经》结合《法华经》,强调“心戒”与“圆融”,戒体为“性善常住”(本具清净心性),属无为法,更注重观心持戒与“一念三千”的圆融无碍,体现天台宗“教观双美”“即事而真”的特色,二者虽同属大乘菩萨戒,但理论基础与实践路径各有侧重。

问题2:普通人如何在生活中受持智者大师的菩萨戒?

解答:受持菩萨戒需先“发菩提心”,即“为度众生、成就佛道”而受戒,可通过师师相授(如三师七证)或自誓受戒(无师可依时,对佛发愿),受戒后,日常实践需把握“观心”与“行愿”两点:一是“观心持戒”,面对烦恼时,观照“一念三千”,知烦恼即菩提,不执着于“持戒相”也不破戒;二是“行愿持戒”,将三聚净戒融入生活,如布施时慈悲,持戒时正直,忍辱时柔和,度生时不执着能度所度,每日可修“止观”:静坐时专注戒体(止),观照戒体清净(观),久而久之,戒体清净,自然契入菩萨道。