菩萨道的精神核心在于“上行下化”,即菩萨在修行过程中,既要不断提升自身的境界,追求究竟的觉悟(上行),又要以慈悲之心利益众生,帮助一切生命离苦得乐(下化),二者如同鸟之双翼、车之两轮,缺一不可,共同构成了菩萨行持的圆满之道。

“上行”是菩萨自我成就的根本,从发心而言,菩萨最初需发起“菩提心”——即“上求佛道,下化众生”的誓愿,此心是菩萨一切修行的原动力,在《华严经》中,善财童子五十三参,每参一位善知识便增长一分智慧,正是“上行”的体现:菩萨需历经十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉五十二个阶位,断除无明烦恼,圆满福慧资粮,最终成就佛果,这一过程中,“六度”是主要的修行法门:布度能舍贪执,持戒得身心清净,忍辱熄灭嗔恚,精进修持不退,禅定照见心性,般若通达实相,地藏菩萨因地中为婆罗门女,为救度地狱众生,至诚恭敬,感得佛力加持,地狱不空,誓不成佛”,其“上行”之志,正是为了成就更广大的“下化”能力。

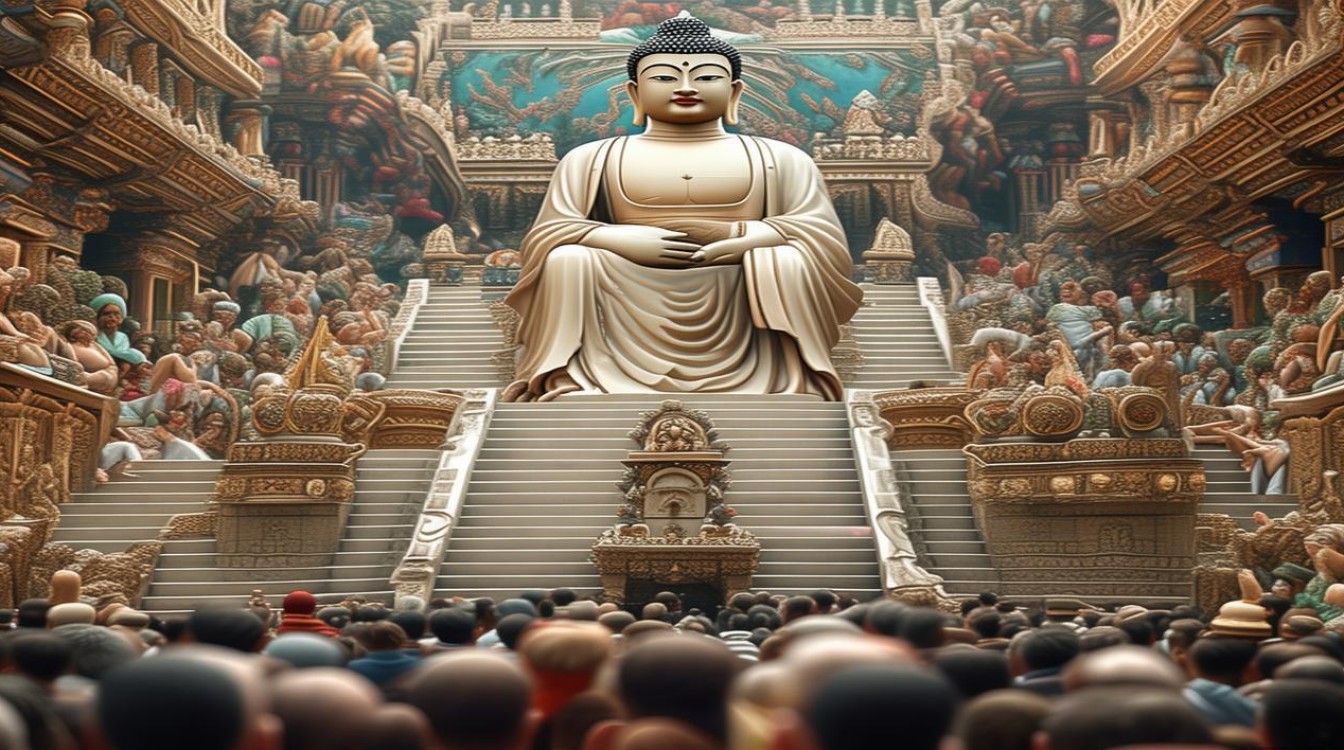

“下化”是菩萨利他的实践,体现了菩萨“无缘大慈,同体大悲”的精神,所谓“无缘”,即不因众生与自己的亲疏、善恶而区别对待;“同体”,则是视众生与自己为一体,众生之苦即己之苦,菩萨的度化并非高高在上的施舍,而是应众生根机,以“四摄法”为方便:布摄以财法施惠,爱摄以柔软语安慰,利摄以有益之行引导,同事摄以平等身份共事,观世音菩萨闻声救苦,或现佛身、或现菩萨身、或现天人身、甚至现畜生身,随类应化,恰如《法华经》所言“应以何身得度者,即现何身而为说法”,这正是“下化”的灵活与慈悲,在现实层面,菩萨的“下化”不仅体现在救度众生脱离灾难,更包括教化众生断恶修善,如倡导环保、扶贫济困、关爱弱势群体等,皆是以行动践行“人间佛教”的理念。

“上行”与“下化”的关系,本质是“自利”与“利他”的统一,若只“上行”而不“下化”,易落入“自了汉”的偏执,虽得个人解脱,却缺乏度众的慈悲;若只“下化”而不“上行”,则如无源之水、无本之木,虽有善心却无足够智慧与能力,难以究竟利益众生。《大智度论》云:“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时,知一切法皆空,而亦不舍一切众生。”菩萨了知“我法二空”之理,故能破除我执,精进修行(上行);同时因悲心深切,故能深入众生界,广度有情(下化),如虚云老和尚所言:“修行不向心地上着力,日谈玄妙,无益也。”真正的“上行”,必能在“下化”中磨炼心性;而究竟的“下化”,也必以“上行”为坚实基础。

以下从修行次第、实践方法、目标导向三个维度,对比“上行”与“下化”的核心内涵:

| 维度 | 上行(自利) | 下化(利他) |

|---|---|---|

| 发心基础 | 发菩提心,立“上求佛道”之志 | 发慈悲心,立“下化众生”之愿 |

| 修行方法 | 修六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若) | 行四摄(布施、爱语、利行、同事) |

| 根心目标 | 断惑证真,圆满福慧,成就佛果 | 度众生苦,令众生离苦得乐,趋向觉悟 |

| 现实体现 | 反省自心、持戒诵经、禅修观照 | 慈善公益、教育引导、救急救难 |

在当代社会,“上行下化”的精神对每个人皆有启示:普通人虽未达菩萨境界,但可学习其精神——在个人层面,通过学习、反思提升自我(上行),在家庭、工作中以善意待人、乐于助人(下化),将“利他”融入日常,便是人间菩萨的践行,正如太虚大师所言:“仰止唯佛陀,完成在人格,人成即佛成,是名真现实。”

相关问答FAQs

问题1:菩萨在度化众生时,若众生刚强难化、甚至恩将仇报,菩萨会如何应对?

解答:菩萨以“无缘大慈,同体大悲”为心,不会因众生的善恶或态度而改变度化之志,面对刚强众生,菩萨会先以“布施”结缘,以“爱语”软化其心,再以“利行”引导其向善;若遇误解甚至伤害,菩萨会以“忍辱”对治嗔恚,视之为逆增上缘——正如《维摩诘经》中,维摩诘居士面对诽谤,反生怜悯,认为“众生病则我病”,正是菩萨“难行能行、难忍能忍”的精神,菩萨会善用“方便智”,不执着于固定度化方式,或示现同体受苦以感发其心,或以神通力示现因果,或默默护持待其因缘成熟,始终不舍任何一个众生。

问题2:普通人如何在日常生活中践行菩萨的“上行下化”精神?

解答:普通人践行“上行下化”,可从“心行”两方面入手:“上行”即提升自我,每日留出时间学习正知见(如阅读经典、听经闻法),反省自身不足(如嗔心、贪念),并通过持戒(如不杀生、不妄语)、禅修(如静坐观心)净化内心;“下化”即利益他人,从身边小事做起:对家人以“爱语”关怀,对同事以“利行”协助,对陌生人以“布施”帮助(如让座、捐款),参与社会公益(如环保、助学)等,关键是将“利他”转化为日常习惯,如印光大师所言:“敦伦尽分,闲邪存诚”,在尽责中修福,在利他中修慧,逐步增长菩提心,最终达到“自利利他、觉行圆满”的境界。