寺庙里的讲堂,是佛教寺院中承载教义传播、修行实践与文化传承的核心空间之一,它不同于供奉佛像的大殿,也不同于僧侣起居的寮房,而是以“闻思修”为宗旨,成为连接僧团与信众、传统与现代的重要纽带,从历史渊源到当代功能,从建筑布局到文化内涵,寺庙讲堂始终在佛教发展中扮演着不可替代的角色。

历史脉络与演变

寺庙讲堂的起源可追溯至佛教初创时期,古印度释迦牟尼说法时,常在“精舍”(如祇园精舍)或“山林”中,以“契经”“应颂”“记别”等十二部经教开示众生,这一“说法”的空间形态,便是讲堂的雏形,佛教传入中国后,讲堂逐渐本土化:魏晋南北朝时期,随着译经事业兴盛,洛阳白马寺、建康道场寺等大型寺院均设“译经院”与“讲经堂”,高僧如鸠摩罗什、竺法朗等在此译经弘法,带动了“义学”的兴起;隋唐时期,天台、华严、禅宗等宗派形成,各派祖师依托讲堂确立教义体系,如天台宗智者大师在国清寺“说法华经”,禅宗百丈怀海制定“清规”,将讲堂纳入僧团日常修行的“日用轨范”;宋元以降,随着佛教世俗化加深,讲堂进一步分化出“僧堂”(僧众修行)、“禅堂”(坐禅实践)与“客堂”(接待信众),但核心仍是“以音声做佛事”,通过讲经引导众生明心见性。

核心功能与多重角色

寺庙讲堂的功能远不止“讲经”二字,而是集修行、教育、文化、社群服务于一体。

其一,僧团修行的“道场”,对僧众而言,讲堂是“闻思修”的起点:每日早晚课诵后,需在“上殿”(讲堂)学习戒律、经论,如《四分律》《瑜伽师地论》等,通过“闻法”正信,“思法”理解,“修法”践行,完成从“沙弥”到“法师”的修行进阶,禅宗丛林中,“堂头和尚”定期在“法堂”(讲堂的一种)升座说法,以“机锋”“棒喝”等方式启发学人,直指心性。

其二,信众教育的“课堂”,对居士与信众而言,讲堂是接触佛法、系统学习的场所,传统“讲经法会”中,法师会用“科判”方式解析经文结构,如《法华经》“七喻”、《华严经》“十玄门”,结合现实生活阐释“因果”“慈悲”“智慧”等理念;当代讲堂更开设“佛学基础班”“禅修体验课”“亲子国学课”,将佛教文化与现代教育结合,吸引非信众参与,成为传播传统文化的窗口。

其三,文化传承的“载体”,讲堂不仅是语言传播的空间,更是艺术与精神的沉淀地,古代讲经注重“转读”(梵呗)与“唱导”,以音乐、朗诵增强感染力,敦煌壁画中的“经变画”便是对讲经内容的视觉化呈现;讲堂内的匾额(如“大雄宝殿”“法轮常转”)、楹联(如“世味淡,道味浓;随缘过,欢喜活”)、书法(如弘一法师“佛经语录”),均承载着书法、文学、哲学等多元文化。

其四,社群服务的“枢纽”,现代寺庙讲堂常延伸出公益功能:如举办“慈善义卖”“老年关怀”“心理疏导”等活动,将“慈悲利他”理念转化为实践;疫情期间,许多讲堂通过直播“云讲经”,突破时空限制,让偏远地区信众也能参与法会,体现了佛教“无缘大慈,同体大悲”的精神。

建筑美学与空间布局

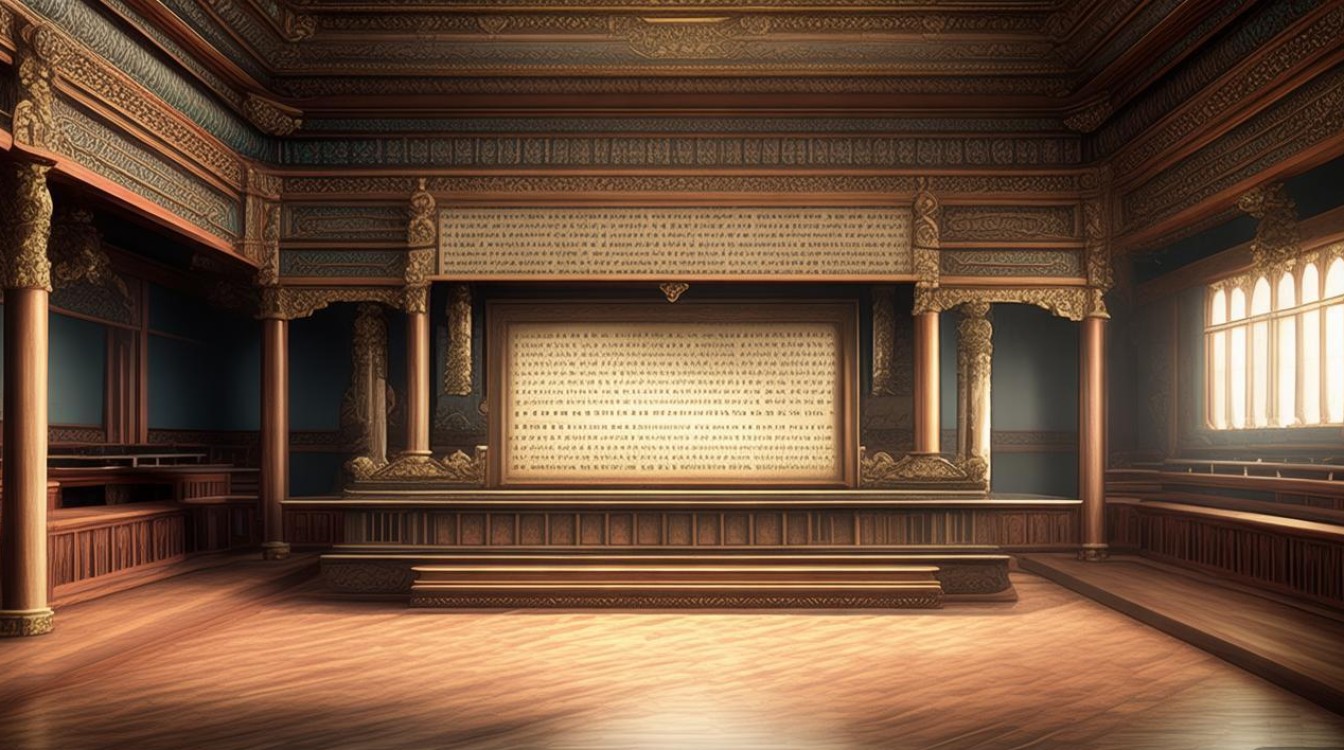

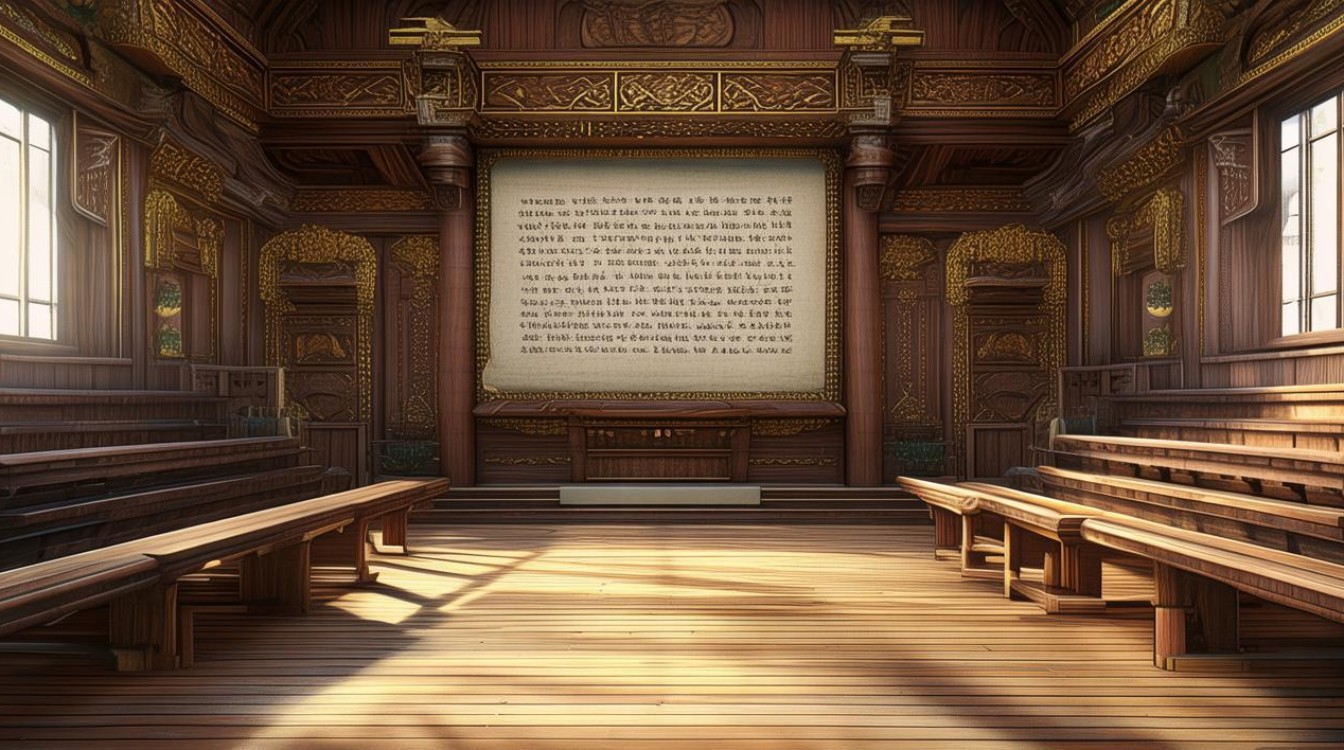

寺庙讲堂的建筑布局,严格遵循佛教“表法”原则,即通过空间设计传递教义内涵,其位置多在中轴线大殿之后(如天王殿、大雄宝殿之后),或东西两厢的偏殿,形成“前殿后堂”或“左殿右堂”的格局,既体现“以戒为根本,以慧为导引”的修行次第,又避免喧宾夺主。

外部特征:讲堂多为单檐或重檐歇山顶,面阔三至七间,进深大于面阔,营造庄重肃穆的氛围;屋顶覆盖青灰色瓦,屋檐起翘平缓,与寺庙整体“古朴清雅”的风格一致;门前常设月台或台阶,供信众礼佛听法;两侧或有“碑廊”,镌刻高僧大德语录或寺院历史。

内部空间:以“坛城式”布局为核心,正中设“法坛”(或称“讲台”),供奉本师释迦牟尼像或祖师像(如禅宗供奉达摩慧能),象征“佛说、法说、僧说”三宝具足;法坛前为“听经席”,蒲团或长凳呈“回”字形排列,中间留出“过道”,便于法师行走;两侧墙面多绘“十八罗汉”“二十四诸天”壁画,或悬挂“八相成道”“观音说法”等唐卡,既庄严道场,又启发观想;顶部采用“藻井”装饰,彩绘莲花、梵文等图案,象征“庄严佛土,净除心垢”。

不同地区的讲堂因地域文化差异,呈现特色:汉传佛教讲堂多雕梁画栋,融合木雕、石雕工艺(如宁波天童寺讲堂);藏传佛教“辩经堂”为露天或半露天,中间设“堪布宝座”,四周为学僧辩经区,强调互动性(如拉萨哲蚌寺辩经场);南传佛教讲堂则简朴通透,以竹、木为材,贴近自然(如西双版纳总佛寺讲堂)。

不同历史时期寺庙讲堂建筑特点对比

| 时期 | 布局特点 | 功能侧重 | 装饰风格 |

|------------|------------------------|------------------------|------------------------|

| 魏晋南北朝 | 以“译经院”为核心,独立成院 | 译经、义学研究 | 简约质朴,受印度犍陀罗风格影响 |

| 隋唐 | 纳入中轴线,与禅堂、戒堂并列 | 宗派教义确立、僧团修行 | 雄浑大气,融合唐风建筑彩绘 |

| 宋元明清 | 分化为“法堂”“禅堂”“客堂” | 世俗化、信众教育 | 精致繁复,木雕、书画艺术成熟 |

| 当代 | 扩展功能空间,增设多媒体设备 | 文化传播、公益服务 | 传统与现代结合,融入声光电技术 |

文化内核与精神传承

寺庙讲堂的核心精神,是“以法为师,以戒为依”,它不仅是建筑与活动的集合,更是一种“闻法—思法—修法—行法”的修行体系,从“如是我闻”的传承,到“慈悲喜舍”的践行,讲堂始终传递着佛教“智慧与慈悲”的双重特质:法师通过“破相显性”“理事无碍”的辨析,引导众生超越烦恼;信众通过“依教奉行”“福慧双修”的实践,将佛法融入生活。

在当代社会,寺庙讲堂的意义愈发凸显:它既是佛教与现代社会对话的桥梁(如通过讲座回应“科技伦理”“生态保护”等议题),也是守护文化根脉的“活化石”(如保存梵呗、抄经等非物质文化遗产),当城市人在讲堂中聆听“心平何劳持戒,行直何用修禅”的开示,当孩童在禅修课上体验“专注呼吸”的宁静,讲堂已超越宗教边界,成为滋养心灵、凝聚共识的精神家园。

相关问答FAQs

问:普通信众或非佛教徒可以进入寺庙讲堂参与活动吗?需要注意什么?

答:可以,寺庙讲堂通常对信众和公众开放,尤其现代寺院会定期举办公益讲座、禅修体验、文化沙龙等活动,欢迎非佛教徒参与,进入讲堂时,建议穿着朴素、得体(避免过于暴露或暴露肩腹),进入殿堂前需脱鞋(部分寺院允许穿鞋进入,可提前询问);保持安静,手机调至静音或关机;听经时坐姿端正,不随意走动或交谈;如需参与法会,可听从义工引导,了解基本礼仪(如合十、问询),最重要的是怀有恭敬心,尊重宗教信仰与寺院规矩,即可在讲堂中感受文化氛围,获得心灵启发。

问:寺庙讲堂与现代学校的教室或学术报告厅有哪些本质区别?

答:本质区别在于“目标导向”与“精神内核”,现代教室/报告厅以“知识传授”为核心,注重逻辑、实证与技能培养,目标是培养“专业人才”;而寺庙讲堂以“心灵转化”为核心,通过“闻思修”引导众生认识生命本质,目标是培养“觉悟者”,从内容看,教室传授科学文化知识,讲堂阐释佛法智慧(如缘起性空、因果业力);从形式看,教室以“讲授—接受”为主,讲堂更强调“观照—实践”(如禅修、诵经);从功能看,教室服务于社会分工,讲堂服务于生命觉醒,讲堂空间本身具有“表法”意义(如佛像、壁画等),而教室更注重实用性与功能性。