在佛教寺院的传统中,扫地僧的身影常被赋予特殊的意义,他们或许没有显赫的地位,没有宏大的讲经说法,只是日复一日地挥动扫帚,拂去尘埃,却在不经意间成为佛教“行住坐卧皆是禅”理念的生动注脚。“佛教扫地公”这一称呼,既是对寺院清洁者的朴素称谓,更是一种文化符号,象征着修行中的谦卑、专注与超越世俗的精神追求。

历史渊源与经典依据:扫地行为中的佛法智慧

佛教对“扫地”的重视,最早可追溯至佛陀时代,在《四分律》《五分律》等戒律经典中,都有关于“洒扫”的明确规定,要求僧人常扫寺院,保持环境清净,这不仅是为了卫生,更是借由身体的劳动,达到“净心”的目的。《佛说温室洗浴众僧经》中提到,“扫洒堂殿,洗拭僧床”,是供养三宝、积累功德的重要方式,认为通过扫地可以“除灭烦恼尘劳”,让内心如同被清扫的地面般明朗。

历史上,许多高僧大德也将扫地视为修行法门,唐代百丈怀海禅师创立“百丈清规”,强调“一日不作,一日不食”,要求僧人参与农耕、洒扫等劳动,将日常劳作与禅修结合,他认为,运水搬柴、扫地拭尘,皆是“佛法”的体现,修行不必脱离生活,而是在平凡中见真谛,这种“农禅并重”的传统,让扫地从单纯的体力劳动,升华为一种“动中禅”的修行方式,扫地公的形象也因此逐渐清晰——他们不是普通的杂役,而是通过扫地践行佛法的修行者。

文学作品中,“扫地僧”的形象更是深入人心,金庸《天龙八部》中的少林扫地僧,武功深不可测,却甘于平凡,以“扫地”为掩护,点化萧远山、慕容博的执念,这一虽然是艺术创作,却暗合了佛教“真人不露相”的智慧,将扫地公塑造成“大隐隐于市”的修行典范,让这一形象超越了现实,成为文化符号。

文化象征意义:从“扫尘”到“扫心”的精神隐喻

“佛教扫地公”的核心价值,在于其从“外在扫尘”到“内在扫心”的深刻隐喻。

象征“破我执”的谦卑,扫地时,弯腰、俯身,是对姿态的调整,更是对“我慢”(傲慢)的消解,佛教认为,众生的烦恼源于“我执”,即对“自我”的执着,扫地僧日复一日地弯腰清扫,放下身份、地位,甘于在尘埃中劳作,正是对“我执”的修行,正如禅语所言:“低头是佛,抬头是魔”,弯腰的姿态,恰是谦卑与觉悟的开始。

象征“专注当下”的禅定,扫地看似简单,却需要全神贯注:扫帚与地面的接触、尘埃的飘落、每一处角落的清理,都需要心无旁骛,这种“专注”,与禅修中的“观呼吸”异曲同工——通过专注于身体的动作,收摄散乱的心念,达到“一心不乱”的状态,宋代黄檗希运禅师曾说“终日吃饭,未曾咬着一粒米;终日著衣,未曾挂着一缕丝”,说的正是这种“应无所住而生其心”的专注:做事时不为结果所困,只是全然投入当下,扫地公的修行,正是对这一境界的践行。

象征“清净平等”的智慧,扫地时,不分贵贱、不拣粗细,每一寸地面都需要清扫,每一粒尘埃都要拂去,这恰是佛教“清净平等”观的体现,寺院中,佛像需要拂拭,僧人的床榻需要整理,连殿堂的角落也不放过,这种“不分别”的清扫,象征着对一切众生的平等对待,以及对内心“无分别智”的追求,正如《金刚经》所言“是法平等,无有高下”,扫地公通过平等的劳动,消解了对“圣”“凡”的分别,体悟到“心佛众生,三无差别”的真理。

象征“无常观”的觉悟,尘埃会不断积落,地面需要反复清扫,这本身就是“无常”的显现,扫地僧在清扫中,时刻提醒自己“诸行无常”,没有恒常的洁净,也没有永恒的烦恼,通过反复的“扫尘”,体悟“烦恼即菩提”的道理——尘埃虽微,却能通过清扫去除;烦恼虽扰,却能在观照中转化,这种对无常的体悟,是佛教修行的核心,也是扫地公形象中最深刻的智慧。

现实中的修行实践:寺院里的“扫地法门”

在现实的寺院中,“扫地公”的修行有着具体的实践方式,他们被称为“净人”或“行者”,是寺院中负责杂务的僧人或居士,职责包括扫地、擦洗、园艺等,他们的修行,并非脱离生活的“闭关”,而是在日常劳作中“历事炼心”。

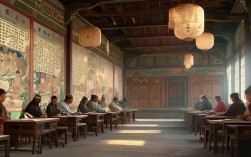

以“扫地”为例,寺院中的扫地有严格的仪轨:

- 发心清净:扫地前先“发愿”,愿通过此劳动,让寺院清净,令人生欢喜心,并回向给一切众生,消除烦恼。

- 专注正念:扫地时保持“正念”,专注于扫帚的动作,感受手臂的起伏、地面的触感,心中不起杂念,如禅修般“念起即觉,觉之即无”。

- 细节观照:不仅清扫明显的垃圾,也注意墙角、桌底等细微之处,这象征着修行不仅要处理表面的烦恼,更要观照内心的无明习气。

- 回向功德:扫地后,将功德回向给法界众生,愿“皆得清净,心无挂碍”,破除“功德执”,明白“无我”才是真功德。

许多禅修中心也会引导参与者体验“扫地禅”:在安静的环境中,手持扫帚,专注于当下的动作,感受呼吸与动作的配合,让心逐渐安定,这种实践让现代人也能体会到,修行不必远离生活,扫地、洗碗、做饭,皆可成为修行的道场。

对现代人的启示:在平凡中修行的“扫地公精神”

在快节奏的现代生活中,“佛教扫地公”的精神具有重要的启示意义,现代人常被“成功学”裹挟,追求“宏大目标”,却忽视了平凡日常中的修行价值,扫地公提醒我们:真正的修行,不在庙堂之高,而在尘埃之中;不在形式的庄严,而在内心的专注与谦卑。

对于职场人而言,“扫地公精神”意味着“做好当下事”:与其焦虑未来的不确定性,不如专注于眼前的工作,像扫地一样,把每一个细节做到极致,在专注中培养定力,在平凡中积累智慧,对于家庭主妇/主夫而言,做饭、洗衣、打扫,这些看似琐碎的劳动,若能以“正念”对待,便是对“慈悲”与“耐心”的修行——为家人准备餐食时的用心,打扫房间时的细致,都是“无条件的付出”,恰如佛教“布施”的精神。

更重要的是,“扫地公精神”教会我们“放下分别心”,现代社会中,人们常因职业、地位、财富而分别高下,扫地公却告诉我们:无论从事何种职业,只要心怀谦卑、专注当下,都能在劳动中体悟生命的意义,正如一位禅师所说:“挑水砍柴,无非妙道;扫地拭尘,皆是菩提。”

表格:佛教扫地公的核心象征与内涵

| 象征维度 | 核心内涵 | 经典/文化依据 | 现实表现 |

|---|---|---|---|

| 谦卑破执 | 放下“我慢”,甘于平凡,消解对身份、地位的执着 | 《佛遗教经》“谦下至德,摄众为要” | 扫地僧弯腰劳作,不居功,默默付出 |

| 专注当下 | 全神贯注于劳动,收摄散乱心念,达到“一心不乱” | 黄檗希运“终日吃饭,未曾咬着一粒米” | 扫地时心无旁骛,感受动作与呼吸的配合 |

| 清净平等 | 不分高低贵贱,平等对待一切,体悟“心佛众生三无差别” | 《金刚经》“是法平等,无有高下” | 清扫寺院每个角落,不遗漏任何细节 |

| 无常觉悟 | 认识到尘埃反复积落的无常,体悟“烦恼即菩提” | 《杂阿含经》“诸行无常,是生灭法” | 反复清扫却不厌烦,在劳动中观照无常 |

相关问答FAQs

Q1:佛教中的“扫地公”是真实存在的僧人形象,还是文学创作?

A1:“佛教扫地公”既源于真实的历史传统,也包含文学创作的加工,在真实佛教寺院中,并无特定“扫地公”的称号,但有负责清洁、杂务的“净人”或“行者”,他们通过洒扫、劳作践行修行,这一传统可追溯至佛陀时代的“洒扫供养”及百丈怀海禅师的“农禅并重”,文学作品中,如金庸《天龙八部》的“扫地僧”,则是艺术创作,融合了佛教“深藏不露”“真人不露相”的智慧,将扫地公形象塑造成“大隐于市”的修行典范,虽非真实人物,却暗合了佛教修行的精神内核。“扫地公”是真实修行传统与文学象征的结合体。

Q2:普通人没有寺院环境,如何学习“扫地公”的修行精神?

A2:普通人无需身处寺院,也能在日常中践行“扫地公”的修行精神,核心在于“将平凡劳动转化为修心道场”:

- 专注当下:做家务(扫地、洗碗、擦桌子)时,放下手机和杂念,专注于动作本身,感受身体的细微感受(如扫帚的重量、水的温度),让心安定下来,此为“动中禅”。

- 谦卑利他:工作中不计较得失,认真完成每一项任务,哪怕琐碎也尽力做好;生活中对他人保持谦卑,不因身份地位而分别对待,践行“无我利他”。

- 观照无常:面对反复出现的“烦恼”(如家务的重复、工作的压力),体悟“诸行无常”,明白“烦恼如尘埃”,清扫一次后仍会积落,重要的是在反复中保持耐心,不生厌烦。

- 回向功德:完成劳动后,可默默发愿:“愿以此功德,回向给一切众生,愿大家皆得清净安乐”,破除“功德执”,培养慈悲心。

通过这些日常实践,普通人也能在平凡中体会“扫地即扫心”的修行智慧,让生活本身成为修行的道场。