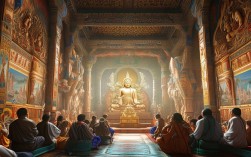

佛教晚课是寺院日常修行的重要环节,旨在通过诵经、礼佛、忏悔等仪式,净化身心、回向众生,而“盘子”作为晚课中不可或缺的法器之一,并非日常饮食之器,而是承载特定宗教意涵的修行工具,通常用于盛放供品、经书、法器等,其材质、形制与使用方式均蕴含深厚的佛教文化内涵。

佛教晚课中“盘子”的类型与用途

在佛教仪轨中,“盘子”根据功能可分为多种类型,每种盘子形制不同,用途各异,共同构成晚课庄严的修行场景,以下为常见类型及具体用途:

供盘

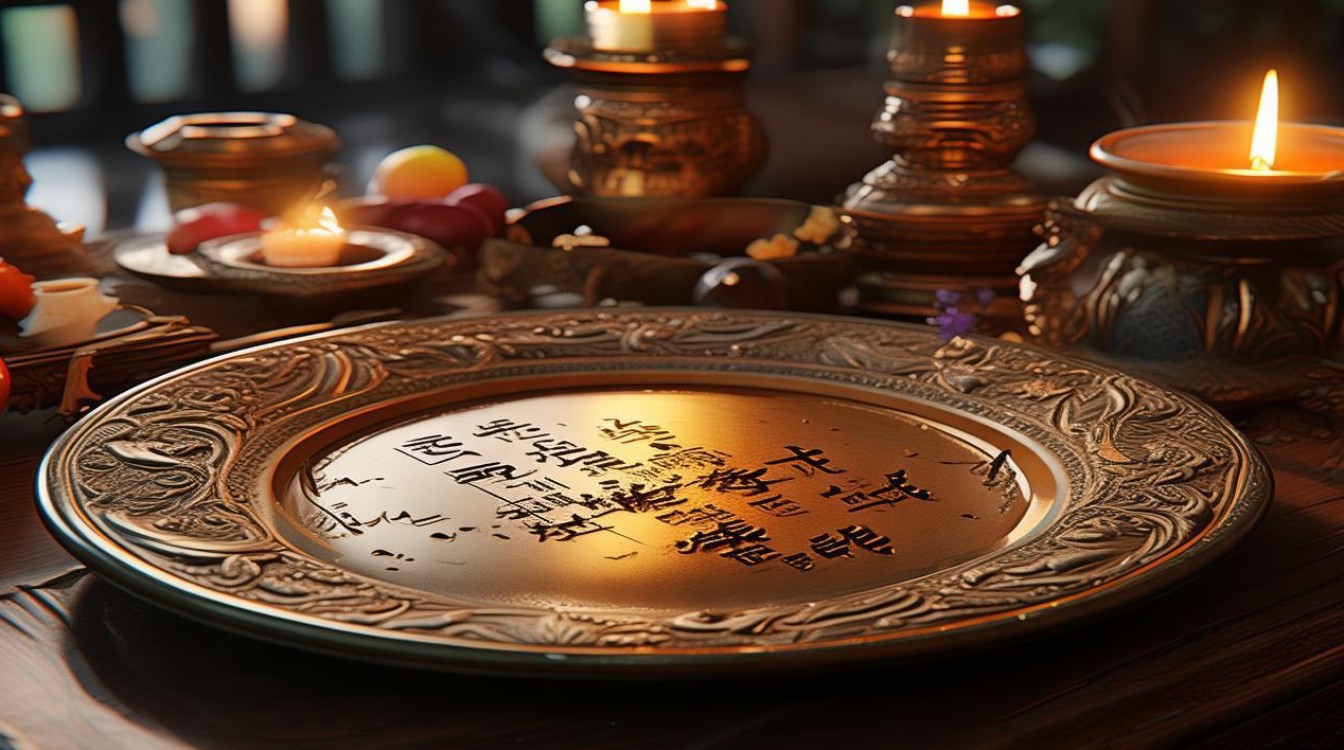

供盘是晚课中最核心的盘子,用于盛放供养诸佛菩萨的物品,如鲜花、水果、净水、灯烛等,其材质多为铜、银、檀木或陶瓷,象征“清净供养”,铜供盘表面常刻有莲花、梵文等图案,莲花象征“清净无染”,梵文代表“真言加持”;檀木供盘则散发自然香气,寓意“心香一瓣”,晚课开始前,僧众会恭敬地将供品摆放于供盘,行“供养礼”,通过供养培养对三宝的恭敬心与布施心。

经盘

经盘专用于盛放经书、咒轮或法本,材质以硬木(如红木、花梨木)为主,边缘常雕刻“八吉祥”图案(如轮、螺、伞、盖等),象征正法常住,晚课诵经时,经盘需置于供桌中央,经书需用经袱(特制的丝绒布)包裹后放置其上,取“尊重法宝,如视佛身”之意,部分寺院经盘底部装有铜质底座,既稳固又庄严,避免经书触地不敬。

香盘

香盘用于盛放香炉、香插、线香等供香器具,材质多为铜或陶瓷,盘沿常刻有“回”字纹(象征“轮回解脱”)或火焰纹(象征“戒定真香”),晚课中,香盘需置于供桌左前方,因“香为佛使”,通过燃香象征“戒定真香”,提醒修行者“勤修戒定慧,熄灭贪嗔痴”,部分高级香盘还配有香罩,既防香灰散落,又增添仪式感。

花盘

花盘专用于供奉鲜花,以鲜花象征“无常”与“清净”,佛教强调“花开见佛性”,花盘材质多为竹编、木制或陶瓷,形制浅而宽,便于鲜花舒展,晚课中,花盘通常与供盘并列,鲜花需选择清香淡雅者(如莲花、菊花、兰花),避免浓艳带刺之花,寓意“以清净心供养,远离贪着”。

器物盘

器物盘用于盛放其他法器,如引磬、木鱼、铙钹等,材质多为硬木,内部常铺垫绒布,避免法器碰撞损坏,晚课仪式中,器物盘由专人(“悦众”)负责管理,根据仪式流程依次取出法器,确保仪式顺畅,其形制方正,象征“规矩戒律”,提醒修行者“依教奉行”。

佛教晚课中“盘子”的象征意义与使用规范

佛教法器皆非普通器物,而是修行者“观心”的工具。“盘子”作为承载供品与法器的容器,其象征意义远超实用功能,使用时需遵循严格的仪轨规范。

象征意义

- 清净心:盘子需洁净无染,象征“心如明镜,不染尘埃”,晚课前需用清水擦拭供盘,甚至以香汤沐浴,取“净坛”之意,提醒修行者“身口意皆需清净”。

- 恭敬心:摆放供品时需轻拿轻放,双手奉持,象征“对三宝的至诚恭敬”,佛教认为“一切法从恭敬中求”,通过对待盘子的细节,培养谦卑、虔诚的修行心态。

- 供养观:供盘中的供品虽为外物,但核心是“供养心”——即“舍一得万报”的布施精神,晚课通过供养,修行者观照“无我”,放下对物质的执着,体会“三轮体空”(无施者、无受者、无施物)的境界。

使用规范

- 摆放位置:供盘、经盘需置于供桌中央(象征“中道”),香盘居左(象征“戒”),花盘居右(象征“定”),器物盘置于后侧(象征“慧”),形成“戒定慧”三学次第。

- 持盘姿势:执盘时需双手捧持,盘缘不得超出指尖,象征“收摄六根,专注当下”,行进时需步履平稳,不得摇晃,取“如法如仪,威仪庠序”之意。

- 清洁与保管:晚课后需及时清理供盘,残留供品需妥善处理(如水果可布施众生,净水浇花),不得随意丢弃,长期不用的盘子需用布包裹,存放于干燥处,避免沾染污秽,象征“护持法宝,久住世间”。

佛教晚课中“盘子”的文化内涵

佛教自汉代传入中国后,法器逐渐本土化,“盘子”的形制与纹饰融合了中国传统审美与佛教教义,铜供盘上的“龙纹”象征“护法神护持”,“云纹”象征“超脱轮回”;檀木供盘的天然纹理,则体现佛教“随缘不变,不变随缘”的中观思想,晚课中盘子的使用流程,如“供-诵-回向”三阶段,对应佛教“布施-持戒-智慧”的修行次第,通过仪式将抽象教义转化为具体行动,帮助修行者深化理解。

相关问答FAQs

Q1:佛教晚课中的供盘是否必须使用特定材质?不同材质有何寓意?

A1:供盘材质并无绝对规定,但传统上以铜、银、檀木、陶瓷为佳,各有象征意义:铜(坚固不坏,象征佛法常住)、银(清净光明,象征智慧圆满)、檀木(香气淡雅,象征戒香)、陶瓷(质朴无华,象征真如本性),现代寺院也有使用环保材质(如竹制)的供盘,核心在于“清净恭敬”,材质次之,只要能体现对三宝的虔诚即可。

Q2:晚课结束后,供盘中的供品如何处理?是否可以带回家?

A2:晚课结束后,供品需按“三宝物”原则处理:鲜花可置于寺院清净处自然凋落(象征“无常”),或埋于土中(回归自然);水果、净水可布施给寺院义工或信众(需先告知“结缘”),不可私自带走;供香燃尽的香灰需收集于指定容器,不可随意丢弃,佛教强调“供养不贪着”,供品的核心是“供养心”,而非物质本身,因此处理供品时需保持“舍离”心态,避免执着。