佛教遗卷作为承载古代佛教文化的重要载体,是研究佛教传播、历史演变、语言文字及艺术发展的珍贵文献,这些遗卷多因历史变迁、自然保存或偶然发现而留存下来,时间跨度从印度佛教早期到汉传、藏传佛教的鼎盛时期,地域涵盖印度、中亚、中国及东亚各国,内容涉及经律论三藏、注疏、仪轨、绘画等,堪称多元文明交融的“活化石”。

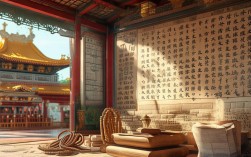

佛教遗卷的历史渊源可追溯至释迦牟尼时代,早期佛教以口传心授为主,为避免传诵偏差,佛陀涅槃后弟子们结集经典,形成文字记录,最初载体以贝多罗树叶(贝叶)为主,古印度僧侣用铁笔在叶片上刻写,再涂以颜料以防虫蛀,装订成册后称为“贝叶经”,这种文献形式随佛教沿丝绸之路传入中国,与中原的竹简、纸帛书写传统结合,逐渐形成多样化的遗存形态,新疆和田出土的佉卢文佛经(约2-3世纪),是早期佛教向中亚传播的实证;而敦煌莫高窟藏经洞(17窟)发现的5万余件遗卷(4-11世纪),则以汉文、梵文、藏文、于阗文等十余种语言记录了佛教东传的完整脉络,涵盖《金刚经》《法华经》等核心经典及世俗文献,堪称“中古时期的百科全书”。

佛教遗卷的类型丰富,按载体可分为贝叶经、纸本写经、刻本佛经、绢本佛画等;按语言可分为汉文、梵文、藏文、巴利文、回鹘文等;按内容可分为经藏(如《般若经》)、律藏(如《四分律》)、论藏(如《大智度论》)及注疏、史传、仪轨等,不同类型的遗卷反映了佛教在不同地域、时代的本土化进程,汉文写经中,唐代宫廷写经(如《金刚经》卷首画)用纸考究、书法端庄,体现皇家信仰的庄重;而宋代民间写经则多行草书,纸张粗糙,内容简略,反映佛教的世俗化传播,藏传佛教遗卷中的“唐卡”与经文结合,将教义图像化,形成独特的“艺术经卷”;梵文贝叶经则保留了大量印度佛教原典,是研究原始佛教思想的关键。

为更直观展示佛教遗卷的主要类型及特点,可整理如下:

| 类型 | 载体材料 | 主要语言 | 代表遗存 | 核心价值 |

|---|---|---|---|---|

| 贝叶经 | 贝多罗树叶、桦树皮 | 梵文、巴利文、藏文 | 西藏布达拉宫收藏、尼泊尔加德满都遗存 | 保留印度佛教原典,反映早期文献形态 |

| 汉文纸本写经 | 麻纸、皮纸、竹纸 | 汉文 | 敦煌遗书、房山石经 | 展现佛教汉译过程及中国书法演变 |

| 刻本佛经 | 雕版印刷纸张 | 汉文、西夏文、藏文 | 《开宝藏》(北宋)、《西夏大藏经》 | 见证印刷术发展,推动佛教大众化传播 |

| 多语言合璧遗卷 | 纸张、贝叶、桦树皮 | 汉文、梵文、回鹘文、于阗文 | 新疆柏孜克里克石窟遗存 | 反映丝绸之路多文明交流与融合 |

| 藏传佛教仪轨卷 | 布帛、纸、金属(如金汁写经) | 藏文、梵文 | 拉萨大昭寺藏《甘珠尔》 | 体现藏传佛教密宗特色与艺术成就 |

佛教遗卷的发现与研究,深刻重塑了人们对佛教史的认知,1900年敦煌藏经洞的发现,打破了传统佛教文献以汉传、藏传传世本为主的局限,提供了大量佚失经文(如《坛经》古本、《摩诃般若波罗蜜经》早期译本)及非佛教文献(如契约、历书、诗词),为研究中古社会生活提供了全新视角,20世纪以来,新疆尼雅遗址出土的佉卢文《法句经》、阿富汗巴米扬石窟的梵文贝叶经,进一步揭示了佛教从印度向中亚、东亚传播的路线网络,国际学术界通过对这些遗卷的整理(如《敦煌大藏经》《西域出土文献集成》),构建了更为完整的佛教文献体系,甚至推动了对“佛教混合梵语”等古代语言的研究。

从价值维度看,佛教遗卷的意义远超宗教范畴,在宗教层面,它们还原了佛教教义的原始面貌,例如通过对比敦煌本与传世本《金刚经》,学者发现早期译本更侧重“般若空观”的实践,而后期版本强化了“心性”思想,反映中国佛教从“般若”向“禅宗”的转型,在历史层面,遗卷中的纪年、施主题记(如“大唐咸通九年四月十五日”)为断代研究提供标尺;而《凉州御山石窟碑》等文献,则填补了正史对地方佛教记载的空白,在艺术层面,写经书法(如写经生“官楷”与民间“行草”的差异)、经卷插图(如《药师经》中的“东方净琉璃世界”绘画)展现了不同时代的审美风尚,遗卷中的“发愿文”(如“为亡父母敬造《法华经》一部”)还反映了古代民众的信仰心理,是社会史研究的珍贵材料。

佛教遗卷的保护与传承仍面临挑战,部分遗卷因早期流散海外(如英国图书馆藏敦煌遗书、法国国家图书馆藏于阗文佛经),存在数字化程度低、修复技术落后等问题;而本土遗卷则面临自然老化(如纸张酸化、虫蛀)与人为破坏(如非法交易)的风险,近年来,中国通过“中华古籍保护计划”“敦煌遗书数字化工程”等项目,推动遗卷的科学保护与国际合作,例如与英国图书馆合作完成敦煌遗书的高清扫描,实现全球共享。

相关问答FAQs

Q1:佛教遗卷中最古老的文献是哪一类?其发现有何意义?

A1:目前已知最古老的佛教遗卷主要出土于印度和巴基斯坦,以佉卢文贝叶经和犍陀罗语写经为代表,年代可追溯至公元前3世纪(阿育王时期),1994年在阿富汗贾拉拉巴德出土的犍陀罗语《法句经》残片,距今约2300年,被认为是现存最早的佛教文献之一,其意义在于:第一,印证了早期佛教“口传与文字并存”的传播方式,为研究佛陀时代的思想提供了直接证据;第二,佉卢文作为古代印度雅利安人使用的文字,其佛经写本揭示了佛教在印度次大陆的多元形态;第三,这些遗卷的发现改写了佛教文献史,此前认为最古老的佛经写本是斯里兰卡巴利文三藏,而犍陀罗语文献的年代更早,为佛教“原典研究”开辟了新路径。

Q2:如何通过佛教遗卷研究古代丝绸之路的文化交流?

A2:佛教遗卷是古代丝绸之路文化交流的“活档案”,主要体现在三个方面:一是语言与文字的融合,如敦煌遗书中的“回鹘文汉文合璧经卷”,反映回鹘人对佛教的接受及对汉文化的吸收;新疆出土的粟特文佛经(如《维摩诘经》),则说明粟特商人作为“丝路媒介”在佛教传播中的作用,二是艺术风格的互鉴,如敦煌壁画中的“犍陀罗式菩萨造像”(高鼻深目、通肩袈裟)与印度、希腊艺术相关,而遗卷中的“细密画”(如《药师经》中的药叉形象)则融合了波斯与中原绘画技法,三是宗教思想的互动,藏文《丹珠尔》中收录了大量印度中观、瑜伽派论典,同时吸收了汉传佛教的禅宗思想,形成“藏传佛教显密圆融”的特色,这种思想融合正是通过遗卷的翻译与传播实现的,通过分析遗卷的出土地点、语言版本、内容来源,学者可以勾勒出佛教从印度经中亚传入中国的具体路线,以及各文明在宗教、艺术、科技领域的双向交流。