巴松措湖心岛寺庙,全名措宗贡巴寺,是西藏林芝地区巴松措核心人文景观,坐落于巴松措碧绿湖心岛上,四面环水,与湖岸仅以一座铁索桥相连,被誉为“圣湖之心”的信仰地标,寺庙始建于公元13世纪,由藏传佛教噶举派高僧噶玛巴·让琼多吉创建,17世纪五世达赖喇嘛时期扩建,后改宗为宁玛派传承,至今已有800余年历史,是工布地区最古老的寺庙之一,兼具宗教圣境与自然奇观的双重魅力。

历史沿革与宗教地位

措宗贡巴寺的诞生与巴松措的“神湖”传说密不可分,藏传佛教认为巴松措是莲花生大师的“魂湖”,湖心岛则是其镇压妖魔、弘法利生的道场,13世纪,噶玛巴·让琼多吉云游至此,见湖心岛形如莲花,中央有天然巨石如法座,遂在此建寺初名“莲花寺”,后因“措宗”(湖心岛)之名广为人知,寺庙历史上经历过三次大规模修缮,尤以五世达赖喇嘛时期扩建最为关键,新增了主殿金顶、护法殿等设施,确立了宁玛派主修、兼容各派教义的独特宗教氛围,寺庙不仅是宁玛派重要的修行道场,更是工布藏族群众心中的“保护神”,每年藏历四月十五的“萨嘎达瓦”节,周边信徒会绕湖转经,人数逾万,场面盛大。

建筑特色与人文内涵

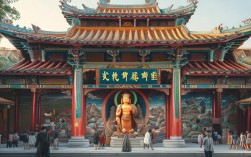

寺庙建筑充分融合了藏式碉楼与汉式飞檐的风格,依岛地势呈阶梯式分布,主体建筑由大殿、护法殿、僧舍、转经廊四部分组成,占地面积约1200平方米,大殿坐北朝南,高二层,底层为经堂,供奉莲花生大师、金刚手菩萨及千手观音鎏金像,其中莲花生大师像由拉萨工匠用纯铜打造,高2.3米,镶嵌9种宝石,为镇寺之宝;上层为修行殿,供有宁玛派祖师希日巴的禅修石床,石床上有自然形成的莲花纹路,被视为“圣迹”。

最具特色的是寺庙的“转经道”:围绕大殿的环形回廊悬挂着200余个铜制转经筒,每个筒内装藏六字真言经卷,信徒需按顺时针方向转动,寓意“消除业障、积累功德”,转经道外侧以白色围墙围合,四角各建一座小型佛塔,塔身绘有“八宝吉祥”图案,与碧绿的湖水、金色的屋顶相映成趣,寺前有一棵千年“神树”,传为莲花生大师手植,树干需三人合抱,树冠如盖,挂满经幡,成为信徒祈福的“许愿树”。

自然与人文的交融共生

湖心岛本身是巴松措的生态精华,面积约1.5平方公里,岛上植被茂密,以云杉、柏树为主,春季杜鹃花漫山遍野,秋季层林尽染,冬季银装素裹,四季皆景,寺庙与自然环境的和谐共生,体现在“建筑不破坏自然,自然融入信仰”的理念中:寺庙选址避开古树群,建筑采用本地石材和木材,色泽与湖岸山石浑然一体;大殿窗户正对巴松措最深处的“扎西岛”,信徒诵经时可眺望湖光山色,达到“天人合一”的修行境界。

这种交融还体现在民俗活动中:每年藏历新年,工布藏族会举行“请神”仪式,将寺庙护法神像抬至湖边,乘船绕湖一周,祈求风调雨顺;婚礼当天,新人需绕寺庙转经三圈,以“佛光”加持姻缘,这些活动让寺庙不仅是宗教场所,更成为工布文化的活态传承载体。

寺庙概况简表

| 项目 | |

|---|---|

| 创建时间 | 公元13世纪(噶举派),17世纪五世达赖时期扩建(宁玛派) |

| 教派归属 | 宁玛派(主修),兼容噶举派、格鲁派教义 |

| 主要供奉 | 莲花生大师、金刚手菩萨、千手观音;镇寺之宝为纯铜莲花生大师像 |

| 建筑特色 | 藏式碉楼+汉式飞檐,大殿、护法殿、转经廊、千年神树构成核心景观 |

| 地理意义 | 巴松措湖心岛,距湖岸约50米,通过铁索桥连接,海拔约3700米 |

相关问答FAQs

Q1:巴松措湖心岛寺庙是否全年开放?游览时需要注意哪些宗教礼仪?

A1:措宗贡巴寺全年开放,冬季(11月-次年3月)门票免费,旺季(4月-10月)需购买巴松措景区门票(含湖心岛),宗教礼仪方面:①进入大殿需脱帽,禁止穿短裤、短裙;②佛像前禁止拍照,经堂内不可喧哗;③转经筒需顺时针转动,不可逆转或触摸佛像;④寺庙内禁食荤腥,不可随地丢弃垃圾。

Q2:寺庙内的千年“神树”和莲花生大师禅修石床有何传说?

A2:千年神树传为莲花生大师8世纪来到巴松措时,用禅杖点化而生,当地信徒认为绕树转经可消除病痛,树上的经幡每随风飘动一次,相当于念诵一次六字真言,禅修石床位于大殿上层,据说是莲花生大师在此闭关3年时留下的痕迹,石床上的莲花纹路为其身形所化,信徒触摸石床可“获得加持”,但需经僧人允许,且不可破坏石面。