观音菩萨作为佛教中象征慈悲与救度的核心菩萨,其“身事”涵盖经典记载、形象演变与文化意涵,体现了佛教从印度到东亚的本土化过程,以及慈悲精神的具象化表达。

经典记载中的观音身世与愿力

观音菩萨的身事最早可追溯到大乘佛教经典,妙法莲华经·观世音菩萨普门品》是核心依据,描述其“以何因缘,名观世音”,因能“观”世间众生苦难之“音”,即时“寻声救苦”,故得名,此经强调观音菩萨的慈悲愿力:若众生遭火灾、水难、刀兵之祸,至称念其名号,菩萨即“观其音声”而解脱,彰显“无刹不现身”的普遍救度特质。

《悲华经》则从本生角度叙述观音的前世:过去久远劫有转轮王无诤念,其太子名“不眴”(意为“不眠”),因见众生受苦而发愿“愿我行菩萨道时,令一切众生,若念我名,称我名者,皆得解脱一切怖畏”,后于宝藏佛前得受“观世音”名号,这一记载将观音的救度行为与“发菩提心”的菩萨行结合,体现其从“王子”到“菩萨”的修行历程,愿力核心为“不忍众生苦,不忍圣教衰”。

《华严经》中,观音作为善财童子五十三参的第二十七位善知识,以“大悲体性”教化众生,其“慈悲三昧”能“震动世界,令众生离忧怖”,进一步强化其作为“慈悲法门”实践者的角色,密宗经典如《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》(即《大悲咒经》),则描述观音因闻千光静住如来咒力,得“千手千眼”法相,象征“悲智双运”——千眼遍观世间苦难,千手遍护众生,体现救度能力的圆满。

形象演变:从印度男性到东亚慈悲女神

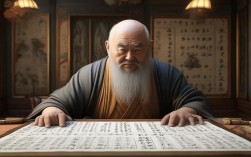

观音菩萨的形象演变是佛教文化本土化的典型例证,在印度早期佛教艺术中(如犍陀罗时期),观音多为男性形象:蓄有须髯,面容庄严,身披袈裟,头戴宝冠,体现菩萨“相好庄严”的特质,这与印度文化中对“勇健”“智慧”的男性菩萨崇拜相关。

传入中国后,观音形象逐渐融合本土文化审美,至唐宋时期基本完成女性化转变,这一演变与多重因素相关:中国传统文化中“母性慈悲”的伦理观念(如“慈母”形象)与观音“救苦救难”的特质高度契合,女性形象更能传递“温柔”“包容”的慈爱感;民间信仰中“送子观音”“鱼篮观音”等女性化应身出现,满足世俗对“生育”“家庭”的祈愿,推动其形象世俗化。

地域文化进一步丰富观音形象:汉传佛教中,观音多为“手持杨柳枝、净水瓶”的“白衣大士”相,象征“杨柳洒甘露,净水度众生”;藏传佛教则保留更多密宗元素,如“十一面观音”(表十方佛,法身佛为第十一面)、“马头观音”(表降伏烦恼,藏语称“丹真”),形象多呈忿怒相,体现“慈悲与方便”的统一;东南亚佛教(如泰国、印尼)中,观音仍保留男性特征,但面容柔和,头戴宝冠,身披璎珞,体现南传佛教对“菩萨乘”的独特理解。

下表概括观音形象的主要演变阶段:

| 地区/时期 | 形象特征 | 文化/经典依据 |

|---|---|---|

| 印度早期(1-5世纪) | 男性,蓄须,庄严相,持莲或数珠 | 犍陀罗艺术,《妙法莲华经》早期造像 |

| 中国汉传(唐宋至今) | 女性,面容慈悲,持净瓶杨柳 | 民间母性崇拜,《悲华经》《大悲咒经》融合 |

| 藏传佛教 | 多臂多面,寂静相与忿怒相并存 | 密宗续部,如《千手千眼经》《十一面经》 |

| 东南亚南传佛教 | 男性,宝冠璎珞,柔和庄严 | 上座部传统,与当地婆罗门教艺术融合 |

慈悲精神的象征:超越形象的“身事”

观音菩萨的“身事”本质是“慈悲精神”的符号化表达,无论经典中的“不眴太子”本生,还是千手千眼法相,抑或女性化的“白衣大士”,其核心均指向“无缘大慈,同体大悲”——不因众生亲疏而分别救度,不因苦难形式而改变悲心,在中国民间信仰中,观音进一步成为“世俗化”的慈悲象征:渔民信其“护海平安”,商人信其“招财进宝”,信众信其“消灾延寿”,这种“功能多样性”恰恰体现其“随类应化”的救度特质,即《普门品》所言“应以何身得度者,即现何身而为说法”。

从宗教哲学角度看,观音的“身事”亦是对“菩萨道”的实践诠释:菩萨需历经“阿僧祇劫”修行,积累福慧资粮,以“上求佛道,下化众生”为己任,其“寻声救苦”并非“神通万能”,而是通过“悲心”激发众生自性中的善根,引导众生离苦得乐,这正是大乘佛教“自觉觉他”的根本精神。

相关问答FAQs

Q1:观音菩萨为何在汉传佛教中多为女性形象?

A1:观音形象的女性化是佛教与中国传统文化融合的结果,中国传统文化中“母性”被视为慈悲的最高体现(如“慈母手中线”),女性形象更能传递“温柔包容”“润物无声”的救度特质,与观音“寻声救苦”的愿力高度契合;唐宋时期市民文化兴起,民间对“送子”“保平安”等世俗需求的祈愿增加,“送子观音”“鱼篮观音”等女性化应身应运而生,推动其形象从“庄严相”转向“世俗化”;道教中“慈航道人”(女性神)的传说可能也对观音女性化产生影响,体现三教融合的文化背景。

Q2:千手千眼观音的“千手千眼”有何象征意义?

A2:“千手千眼”是观音菩萨“悲智双运”的象征。“千眼”代表“般若智慧”,能遍观十方世界一切众生的苦难,无有遗漏;“千手”代表“慈悲方便”,能遍护众生,解除不同类型的灾厄(如每只手持不同法器,象征不同救度法门),据《千手千眼经》载,观音因发“愿度一切众生”的宏大誓愿,感得千手千眼之相,千眼”亦表“见佛性、闻佛法、观苦空”等智慧,“千手”则表“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若”等六度万行,整体体现“悲智不二、自他两利”的菩萨行精神。