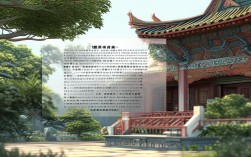

佛教的“至善”并非世俗伦理体系中单纯的道德规范,而是指向生命究竟解脱与圆满的终极境界,它超越了二元对立的善恶判断,以“离苦得乐”为根本关切,以“断惑证真”为核心路径,是众生本具佛性的圆满彰显,在佛教义理中,“至善”既是修行所证得的果位,也是贯穿始终的实践准则,其内涵可从根本特质、核心维度与实践路径三个层面展开。

佛教至善的根本特质:无漏与究竟

世俗意义上的“善”多基于功利性考量,如追求福报、避免惩罚,或符合社会伦理规范,这类善行虽能带来人天福报,但仍属于“有漏善”——因夹杂我执、分别心,易随因缘变迁而退转,甚至成为轮回之因,佛教的“至善”则指向“无漏善”,即彻底断除贪、嗔、痴三毒,破除我执与法执,不再被无明烦恼所束缚的清净境界。

这种“至善”具有“究竟”与“普遍”两大特质。“究竟”意味着它不仅是暂时的安乐,而是彻底超越生死轮回的涅槃寂静;“普遍”则指它超越个体、时空与宗教形式的限制,是一切众生本具的潜能,如《法华经》所言“一切众生皆具如来智慧德相”,至善即是显发本具的佛性,它不依赖外在权威的设定,而是通过内观实证体悟生命实相,因此是自证自知、不共世间的真实善。

佛教至善的核心维度:慈悲与智慧的圆满统一

佛教至善并非抽象的概念,而是以“慈悲”为动机、“智慧”为导向的圆满实践,二者犹如车之两轮、鸟之双翼,缺一不可。

(一)慈悲:至善的动机与情感基础

佛教的“慈悲”不同于世俗的怜悯或关爱,而是“无缘大慈,同体大悲”——不因亲疏、好恶而起分别,视一切众生如己身,愿拔除其一切苦,给予究竟安乐,这种慈悲基于“众生平等”的智慧观照:认识到一切众生在生死流转中互为眷属,皆有佛性,故能生起真切的利他心,如《维摩诘经》所言“等视众生,如父如子”,慈悲是至善的出发点,若无慈悲,修行可能沦为自利的工具;若无智慧,慈悲则易沦为溺爱或执著。

(二)智慧:至善的导向与实证核心

智慧在佛教中特指“般若智”,即照见诸法实相的能力,通过体悟“缘起性空”的真理,破除对“我”与“法”的执著,方能真正实现慈悲,如《金刚经》所言“凡所有相,皆是虚妄”,智慧让人明白:众生的苦乐源于无明造作,唯有断除烦恼根源,才能究竟利益众生,至善的智慧不是 intellectual 的思辨,而是通过禅定与观照实证的“现量智”,如佛陀在菩提树下悟道时,彻见“诸法因缘生,诸法因缘灭”,这既是智慧的圆满,也是至善的彰显。

(三)无我:至善的实践准则

“无我”是佛教至善的实践基石,包含“人无我”与“法无我”两层内涵。“人无我”破除对“恒常不变的我”的执著,认识到“我”只是五蕴(色、受、想、行、识)和合的假象,如《心经》所言“照见五蕴皆空”;“法无我”则破除对一切现象“实有自性”的执著,明白万法皆依因缘而生灭,无有实体,体证无我,便能超越自私自利的局限,自然生起无缘慈悲,以无分别心行一切善法,这正是至善的实践状态。

佛教至善的实践路径:从戒定慧到自利利他

佛教至善的实现需通过系统性的修行,以“戒、定、慧”三学为根本,次第深入,最终达到“自利利他、觉行圆满”的境界。

(一)戒学:至善的基础与规范

“戒”是防非止恶的实践准则,包括在家居士的“五戒”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)、沙弥的“十戒”,以及菩萨的“菩萨戒”,持戒并非机械的教条,而是通过规范身口意三业,减少烦恼的现行,为定慧的生起奠定基础,如《四十二章经》所言“佛子离数,则无欲乐;无欲乐,则无所畏”,持戒能让人内心安稳,远离恶业的干扰,是趋向至善的“护城河”。

(二)定学:至善的专注与稳定

“定”即禅定,通过专注一境,收摄散乱的心念,培养内心的定力,禅定能破除贪嗔痴等烦恼,如《阿含经》中佛陀教导“修习止观,断诸烦恼”,定力能让修行者保持觉照,不被外境所转,进而引发智慧,至善的实践需要定力的支撑,否则慈悲心易被情绪动摇,智慧观照也难以深入。

(三)慧学:至善的核心与导向

“慧”是透过戒定熏修,体悟诸法实相的智慧,通过闻思修三慧:听闻佛法(闻慧),如理思维(思慧),实修实证(修慧),最终断除无明,证得“无漏智”,慧学的圆满即是至善的实现,如《大智度论》所言“般若为导,五度为行”,智慧是引领一切善行趋向究竟解脱的核心力量。

(四)自利利他:至善的圆满体现

佛教至善并非消极的独善其身,而是积极的自利利他,在修行过程中,先通过“自利”断除自身烦恼,证得智慧;再以“利他”之心,运用慈悲与智慧利益众生,如菩萨道的“六度波罗蜜”——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,每一度既是自利也是利他,至善的圆满,是“上求佛道,下化众生”的究竟成就,如佛陀的三身报身(智慧圆满)、法身(真理圆满)、化身(慈悲圆满),正是至善的圆满体现。

佛教至善的现代意义:在纷繁中安顿心灵

在物质高度发达但精神焦虑普遍的现代社会,佛教至善的智慧为人们提供了安顿心灵的方向,它提醒我们:真正的善不在于外在的功名利禄,而在于内心的清净与慈悲;真正的圆满不在于占有多少,而在于放下执著后的自在,通过践行慈悲与智慧,人们能在关系中减少冲突,在生活中保持觉照,在困境中生起勇气,最终实现个人与他人的和谐、人与自然的共生。

相关问答FAQs

Q1:佛教的“善”与世俗道德中的“善”有何本质区别?

A:世俗道德的“善”多基于社会规范、功利考量或情感偏好,如“诚实守信”是为了维护社会秩序,“乐于助人”可能出于情感认同或回报期待,这类善属于“有漏善”,能带来暂时的福报,但易因执著“我”与“我所”而成为轮回之因,佛教的“善”以“无我”“智慧”为核心,彻底破除对善恶、人我、法相的执著,是导向究竟解脱的“无漏善”,佛教的“布施”不仅给予物质帮助,更强调“三轮体空”——布施时不见能施的我、所施的物、受施的人,以此破除我执,让善行成为解脱的资粮,佛教至善是超越世俗二元对立的究竟善,而非道德规范的简单升级。

Q2:普通人如何在日常生活中践行佛教的“至善”?

A:践行佛教至善不必脱离日常生活,可从“修心”与“行善”两方面入手:

- 修心:培养慈悲与智慧观照

- 慈悲心:从身边人开始,练习“换位思考”,如对家人多一份耐心,对陌生人少一份评判,甚至对伤害自己的人生起“愿其离苦”的心,可每日修习“慈心禅”,默念“愿众生快乐,愿众生离苦”,逐步扩大慈悲的范围。

- 智慧观照:面对烦恼时,用“缘起”思维反思:情绪的生起是否有前因?是否会随因缘变化?如《阿含经》中“观照无常”,明白“烦恼如云,来去无痕”,不被情绪牵着走。

- 行善:从“有相”到“无相”

- 基础行善:践行“五戒十善”,如不杀生(爱护生命)、不偷盗(尊重他人财产)、不妄语(说真实语),在小事中培养自律。

- 利他实践:在能力范围内帮助他人,如参与志愿服务、分享知识资源,甚至一句温暖的话、一个微笑,皆是利他的体现,关键是逐步减少“行善”的执著,明白“善恶本空”,但依然积极行动,如《金刚经》所言“应无所住而生其心”。

通过长期修心与行善,普通人也能在日常生活中体悟至善的境界,让生命趋向清净与圆满。