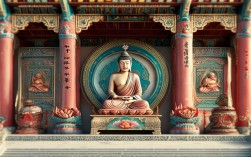

佛教所说的“器世间”,又称“器界”“器世界”,是构成佛教世界观“三世间”之一(另二者为“有情世间”与“智正觉世间”),指一切有情众生所依存、居住的物质世界,涵盖山河大地、日月星辰、草木丛林、江河湖海等一切无情识的“色法”存在,这一概念不仅是对物质世界的客观描述,更蕴含着佛教对宇宙本质、生命与环境的深刻洞察,体现了“缘起性空”的核心思想——器世间并非独立实有的存在,而是由众生共业感召、因缘和合而生的暂时显现。

器世间的构成与本质:四大种与缘起法则

佛教认为,器世间的基本构成元素是“四大种”(又称“四大”“四界”),即地、水、火、风,这并非现代科学意义上的化学元素,而是对物质世界根本属性的抽象概括:

- 地大:以“坚性”为特征,代表物质的凝滞、稳定性,如山岩、大地、骨骼等;

- 水大:以“湿性”为特征,代表物质的流动、凝聚性,如江河、雨露、血液等;

- 火大:以“暖性”为特征,代表物质的温热、能量性,如阳光、火焰、体温等;

- 风大:以“动性”为特征,代表物质的运动、变化性,如气流、呼吸、四季更替等。

四大并非孤立存在,而是相互交织、和合而生一切物质现象,一棵树的成长,需地大(土壤的支撑)、水大(水分的滋养)、火大(阳光的光合作用)、风大(空气的流动与传播种子)共同作用,缺一不可,正如《阿含经》所言:“此有故彼有,此生故彼生”,器世间的存在本质是“缘起”——没有单一的自性(独立不变的实体),一切现象皆是条件聚合的暂时显现,终将随因缘消散而“坏灭”(无常)。

从范围看,器世间不仅包括人类所居住的“南赡部洲”,更涵盖佛教宇宙观中的“三千大千世界”:以一小千世界(含日月、四大洲等)为一单位,一千小千世界为一中千世界,一千中千世界为一大千世界(因“大千”包含“小千”“中千”三层,故名“三千大千世界”),每个世界都有成、住、坏、空的周期,如《长阿含经》描述的“坏劫”中,器世间会经历火灾、水灾、风灾而毁灭,再随新因缘重新生成,展现了器世间的迁流变化与无自性。

器世间与有情世间的依存:共业感召与净秽之辨

佛教强调“器世间”与“有情世间”(一切有情识的生命)是相互依存的统一体,有情众生的“共业”(共同的行为、心念所感的业力)是器世间形成的根本原因,而器世间的状态又反作用于有情众生的生存与心念。

人类共同造作善业(如爱护环境、慈悲利他),感得的器世间可能是风调雨顺、物产丰饶的“净土”;若共造恶业(如破坏生态、贪婪掠夺),则可能感得灾害频发、资源匮乏的“秽土”。《药师经》中提及的“东方净琉璃世界”,药师佛因地发十二大愿,以清净愿力庄严国土,使琉璃世界“无有女人、三恶道名,纯诸菩萨,无有声闻之名”,正是通过转化有情心行(正报)来净化器世间(依报)的典型例证。

不同有情众生对同一器世间的感知也因“别业”(个体业力)而异,如《阿含经》记载,天人见池水为澄净甘露,饿鬼见为燃烧的脓血,人类见为普通清水——同一物质现象,因众生心识(业力)不同,显现的“净秽”境界迥异,这打破了“器世间绝对客观”的常识,揭示了“万法唯识”的深层内涵:我们所感知的物质世界,本质是心识与外境互动的产物。

佛教对器世间的态度:观照无常与借假修真

面对器世间的“无常”与“无自性”,佛教并非消极避世,而是倡导“借假修真”——以物质世界为修行对境,破除对“实有”的执着,体悟“缘起性空”的智慧。

通过观照器世间的迁流变化(如四季更替、生老病死),能生起“无常想”,破除对永恒的贪执。《杂阿含经》中,佛陀引导弟子观察“无常”的对象包括“地界无常、水火风界无常”,乃至“一切行无常”,从而超越对物质世界的依赖,器世间是众生修行的“道场”:在清净的山林中禅修,可远离尘嚣,培养定力;在苦难的世间中行菩萨道,可生起慈悲心,利益众生,如《维摩诘经》所言“烦恼即菩提,生死即涅槃”,器世间的染净、苦乐,本质上都是心性觉悟的“助缘”。

佛教还强调“依正不二”——“依报”(器世间)与“正报”(有情众生身心)是一体的,若想改变生存环境(依报),需从净化自身心行(正报)入手,菩萨道的修行中,“庄严国土”是重要愿行,即通过自利利他的实践,将个人“别业”扩展为众生“共业”,逐步转化器世间为更适宜觉悟的道场。

器世间的现代启示:生态保护与心灵环保

佛教器世间思想对现代社会具有重要启示意义,从“共业感召”的角度看,全球生态危机本质是人类共造恶业(过度开发、贪婪消费)的结果,唯有转变心行(倡导简朴、慈悲护生),才能感得清净的依报,从“万法唯识”的角度看,“生态保护”不仅是物质层面的修复,更是“心灵环保”——破除“人类中心主义”的实有执念,认识到人与自然本是“缘起共生”的一体。

正如太虚大师所言“仰止唯佛陀,完成在人格,人成即佛成,是名真现实”,器世间的庄严,始于每个人对“缘起法则”的体认与实践,当众生以清净心、慈悲心对待世界,器世间便不再是轮回的牢笼,而是觉悟的阶梯。

相关问答FAQs

Q1:佛教中“器世间”与“有情世间”的区别是什么?

A:器世间指无情识的物质世界(如山河、日月),由众生共业感召而成,属于“色法”;有情世间指有情感、心识的生命(如人类、天道、饿鬼等),属于“名色法”(色受想行识五蕴),二者相互依存:有情众生依存器世间而生存,器世间的状态又由有情众生的共业决定,人类造善业则感得清净国土,造恶业则感得秽土,体现了“依报随正报转”的缘起关系。

Q2:佛教如何看待器世间的“净”与“秽”?是否追求脱离器世间?

A:佛教认为器世间的“净”与“秽”并非绝对客观,而是众生心业(共业与别业)的显现,同一世界,天人见为净,饿鬼见为秽,说明净秽本质是心识的分别,佛教不追求“脱离器世间”(除非阿罗汉等解脱者出离三界),而是倡导“在世间而出世间”——通过修行转化心行,将秽土转化为净土(如菩萨庄严国土的愿行),同时不执着于“净秽”的分别,体悟“净秽不二”“烦恼即菩提”的中道智慧,最终在器世间中实现生命的究竟觉悟。