在佛教的浩瀚星海中,菩萨以其无缘大慈、同体大悲的精神,成为众生解脱路上的指引明灯。“南无渡人师菩萨”这一称谓,虽未见于传统经典中的固定名号,却深刻契合了菩萨“度化众生、为人之师”的核心特质。“南无”意为皈依、敬礼,表达修行者对菩萨慈悲与智慧的至诚信奉;“渡人师”则点明了菩萨以众生为度化对象,以引导离苦得乐为己任的愿行,这一称谓不仅是对菩萨精神的浓缩,更提醒着每一位修行者:在自利利他的道路上,当以菩萨为榜样,践行渡人渡己的菩提大道。

菩萨的“渡人”之愿,源于对众生苦的深切感知与同体大悲,佛教认为,众生在生死轮回中,被无明烦恼所缚,经历生老病死、爱别离怨憎会、求不得等种种痛苦,如同漂泊在茫茫苦海,亟需智慧之舟与慈悲之航的援引,渡人师菩萨正是这苦海中的“引航者”,其“渡”并非简单的给予物质帮助,而是以佛法为舟筏,以智慧为船桨,引导众生从迷惑走向觉醒,从烦恼走向解脱,这种“渡”不是代替众生离苦,而是教化众生掌握离苦的方法,正如《法华经》所言:“诸佛世尊,但教化菩萨,诸有所作,常为一事,唯以佛之知见示悟众生。”渡人师菩萨便是以佛之知见为众生开示,使其自性光明得以显现。

“师”之含义,则体现了菩萨作为“导师”的智慧与威仪,在佛教中,“师”不仅是知识的传授者,更是真理的践行者,渡人师菩萨以“法”为师,更以“身”作则,通过自身的修行与利他行为,为众生树立“悲智双运”的典范,当众生处于愚痴暗蔽时,菩萨以智慧之灯破除无明;当众生被烦恼烈火焚烧时,菩萨以慈悲甘露熄灭热恼;当众生在邪见歧路徘徊时,菩萨以正念之杖指引方向,这种“师”的角色,超越了世俗的师生关系,是基于对众生佛性的深信不疑——每个众生皆有成佛的可能,菩萨的作用便是唤醒这份内在的潜能,帮助其认识本具的佛性。

渡人师菩萨的度化方便,可谓“千江有水千江月,万里无云万里天”,针对不同众生的根机、性格、烦恼,菩萨应现不同的身份,说相应的法门,这便是佛教所说的“应化身”与“契机度生”,对贪着财富的众生,菩萨以“布施”法门教舍贪执;对嗔恨心重的众生,以“忍辱”法门调伏嗔恚;对愚痴无明的众生,以“智慧”法门破除迷惑;对散乱懈怠的众生,以“禅定”法门澄净心识,这些法门并非孤立存在,而是共同构成“六度万行”的修行体系,布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧六者相辅相成,引导众生从“自利”走向“利他”,从“凡夫”趋向“圣者”。

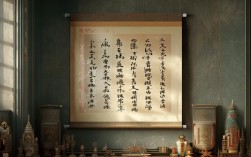

以下表格简要列举渡人师菩萨对不同根机众生的度化方便:

| 众生根机 | 主要烦恼 | 度化法门 | 实践要点 |

|---|---|---|---|

| 贪着财富者 | 悭贪、吝啬 | 布施度 | 舍财、舍法、舍无畏,破除我执 |

| 嗔恨心重者 | 怨憎、恼害 | 忍辱度 | 遇辱不嗔、遇难不怨,修慈心观 |

| 愚痴无明者 | 颠倒、邪见 | 智慧度 | 闻思修三慧,破除无明暗障 |

| 散乱懈怠者 | 攀缘、放逸 | 禅定度 | 系缘一境,专注一念,澄净心识 |

| 恐惧畏死者 | 果报、无常 | 精进度 | 勤修善法,不畏生死,勇猛不退 |

对修行者而言,礼敬“南无渡人师菩萨”,不仅是表达外在的恭敬,更是内在精神的契合与效仿,菩萨的“渡人”之愿,提醒我们修行不能仅停留在“自了”的层面,而应将“度化众生”作为菩提道的核心目标,正如《华严经》所言:“自未得度,先度人者,菩萨发心。”这种“先人后己”的发心,正是菩萨精神的精髓,在日常修行中,我们可以从“护持正法、弘扬佛法、利益众生”三个层面践行“渡人师”的愿行:护持正法,是守护佛法的纯净与传承,抵制邪知邪见;弘扬佛法,是以现代语言和方式传播正法,让更多人接触真理;利益众生,则是以慈悲心关怀他人,在日常生活中践行布施、爱语、利行、同事的菩萨行。

渡人师菩萨的“师”之特质,要求修行者以“法”为依,以“戒”为基,以“慧”为导,在度化众生的过程中,需避免“好心办坏事”的盲目慈悲,而应以智慧观察众生的真实需求,以恰当的方式给予帮助,对沉迷外道的众生,不应强行批判,而应以慈悲心引导其认识正法的殊胜;对遭遇困境的众生,除物质援助外,更应以佛法开示其心,帮助其从烦恼中解脱,这种“悲智双运”的度化,才能真正契合菩萨的精神,成为众生真正的“善知识”。

相关问答FAQs

问:“渡人师菩萨”是否是佛教传统经典中的正式菩萨名号?如果不是,这一称谓的内涵应如何理解?

答:在汉传佛教、藏传佛教的传统经典(如《大藏经》)中,并未明确记载“渡人师菩萨”这一固定名号,佛教中的菩萨名号通常源于其本愿行持或殊胜功德(如观世音菩萨因“观听众生音声”得名,地藏菩萨因“安忍如大地,静虑秘藏”得名),而“渡人师菩萨”可理解为对菩萨“以度化众生为己任,为人天导师”特质的概括性称谓,其内涵与传统菩萨精神一脉相承——无论是观音菩萨的“寻声救苦”、地藏菩萨的“地狱不空誓不成佛”,还是文殊菩萨的“大智普照”、普贤菩萨的“行愿无尽”,都体现了“渡人师”的核心特质:以慈悲为怀,以智慧为用,引导众生离苦得乐,这一称谓虽非传统名号,却是对菩萨精神的生动诠释,修行者可将其视为对所有“度化众生、为人之师”的菩萨的总称,从而生起恭敬与效仿之心。

问:在日常修行中,如何通过具体行动与“渡人师菩萨”的精神相应?

答:与“渡人师菩萨”的精神相应,核心在于将“自利利他”的菩提心落实于行住坐卧之中,具体可从以下几方面实践:

- 发菩提心:每日早晚课诵时,至诚发愿“愿我生生世世,得遇善知识,自度度他,如渡人师菩萨一般,引导众生脱离苦海”,将“渡人”的发心融入修行动机,使其成为修行的根本动力。

- 践行六度:在日常生活中,以布施(如分享财物、知识、时间)、持戒(如遵守五戒、十善)、忍辱(如面对逆境时调伏嗔心)、精进(如勤修善法、不懈怠)、禅定(如通过打坐、观照澄净心识)、智慧(如闻思佛法、破除邪见)六度为修行准则,从小事做起,积累福慧资粮。

- 利益众生:关注身边人的需求,以慈悲心提供帮助:对迷茫者给予正见引导,对痛苦者给予安慰与支持,对无知者给予知识与教育,参与志愿服务、传播正知见的内容、劝人向善等,都是“渡人”的具体体现。

- 亲近善知识:通过阅读经典、听闻开示、依止具德上师,学习菩萨的利他行持,将菩萨的愿力内化为自己的修行方向,以“渡人师”为榜样,在自身烦恼减少、智慧增长时,主动分享经验,帮助他人修行。

通过以上实践,修行者不仅能与渡人师菩萨的精神相应,更能在自利利他的过程中,逐步圆满菩萨行,最终实现“上求佛道,下化众生”的菩提大道。