辽宁朝阳西山寺庙坐落于辽宁省朝阳市双塔区西部西山南麓,地处辽西走廊北端,是东北与华北文化交汇地带的重要宗教遗存,朝阳作为“三燕古都”(前燕、后燕、北燕),历史上佛教文化盛行,西山寺庙便是这一历史背景下的产物,承载着辽西地区千年的宗教信仰与文化记忆。

寺庙的历史可追溯至辽代,辽代在朝阳设兴中府,佛教为国教,西山寺庙应运而生,最初为禅宗道场,元代因战乱一度荒废,明代洪武年间由地方士绅捐资重建,清代康熙、乾隆年间两次大规模修缮,形成现有格局,20世纪80年代,政府对其进行抢救性修复,被列为省级文物保护单位,如今已成为集宗教活动、文化传承与旅游观光于一体的综合性场所。

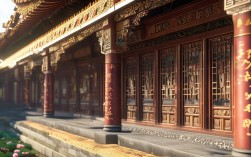

寺庙依山势而建,坐北朝南,整体布局呈中轴线对称,山地寺庙特有的“台地式”布局使其错落有致,逐级升高,主体建筑自山门起依次为天王殿、大雄宝殿、藏经楼,两侧辅以钟鼓楼、配殿、厢房等,建筑面积约3000平方米,建筑风格融合了辽代的雄浑厚重与明清的精致典雅,既保留了辽代建筑的“五铺作双下昂”斗拱结构,又体现了明清彩绘的细腻华美。

| 建筑名称 | 位置 | 时代 | 特色 | 现状 |

|---|---|---|---|---|

| 山门 | 中轴线起点 | 明代 | 砖石结构,硬山顶,门额嵌“西山古寺”石刻 | 1986年修复完好 |

| 天王殿 | 山门后 | 清代 | 面阔三间,供奉四大天王彩像,檐下施苏式彩绘 | 2005年修缮 |

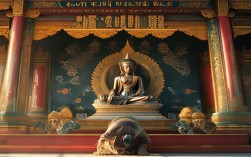

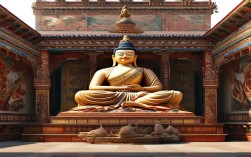

| 大雄宝殿 | 中轴线核心 | 辽代始建 | 庑殿顶,梁架保留辽代举折特点,内供三世佛及十八罗汉辽代泥塑 | 1990年落架大修 |

| 藏经楼 | 大雄宝殿后 | 清代 | 硬山顶,两层,藏有明清佛经刻本30余卷 | 2010年修复开放 |

| 钟鼓楼 | 东西两侧 | 清代 | 木结构,重檐歇山顶,原钟已失,鼓为清代遗物 | 鼓楼完好,钟楼重建 |

寺庙的艺术与文化价值尤为突出,大雄宝殿内的十八罗汉泥塑为辽代原作,像高1.2米,神态各异,衣纹流畅,面部肌肉饱满,兼具唐代雄健与宋代写实的特点,是辽代雕塑艺术的精品,寺内现存明清碑刻5通,重修西山寺碑记》(康熙四十年)详细记载了寺庙历史与修缮情况,书法为楷书,笔法遒劲,寺外古松3株,树龄均超400年,冠如华盖,被誉为“西山三松”,为寺庙增添了古朴意境。

历史上,西山寺庙是朝阳地区佛教活动的中心,每年农历四月初八佛诞日举行的庙会,吸引周边民众云集,进行祈福、商贸、民俗表演等活动,融合了佛教文化与辽西民俗,清代诗人姚元之曾留诗“西山古寺隐松间,钟磬声中客自闲”,描绘了寺庙的幽静与人文气息,近代以来,寺庙不仅是宗教场所,更成为传承辽西文化的重要载体,寺内设“辽西佛教文化陈列室”,展示了朝阳佛教发展史及文物。

西山寺庙作为AAA级旅游景区,与朝阳北塔、鸽子洞遗址等共同构成辽西文化旅游带,定期举办的“佛教文化节”“辽西民俗体验周”等活动,既弘扬了传统文化,又促进了地方旅游发展,这座千年古刹,在时光流转中始终散发着独特的文化魅力,成为连接过去与现在的精神纽带。

FAQs

-

辽宁朝阳西山寺庙的辽代遗存主要有哪些?

答:西山寺庙的辽代遗存集中在建筑与造像两方面,建筑上,大雄宝殿的梁架结构采用辽代“五铺作双下昂”斗拱,出檐深远,举折平缓,体现辽代官式建筑特征;造像上,殿内三世佛及十八罗汉为辽代泥塑,佛像面容丰满,衣纹写实,罗汉像神态生动,是辽代雕塑艺术的珍贵实物,具有极高的历史与艺术价值。 -

西山寺庙的庙会活动有哪些特色?

答:西山寺庙庙会以“佛诞祈福”为核心,融合辽西民俗,特色鲜明,一是时间固定,每年农历四月初八举办,持续3天;二是活动多元,包括佛事法会(僧众诵经、浴佛)、民俗表演(辽西高跷、皮影戏)、传统市集(手工艺品、地方小吃);三是文化交融,既有佛教的庄严仪式(如“放生”“祈福带”),又有民间喜庆氛围(如“扭秧歌”“赛诗会”),成为展示朝阳历史文化的重要窗口。