寺庙禅班的撰写需兼顾文化传承与体验感,既要体现禅修的核心内涵,又要让不同基础的学员感受到实际价值,以下从定位、课程设计、流程规划、宣传文案、注意事项五个维度展开,辅以表格示例,帮助系统构建禅班方案。

明确禅班定位与目标人群

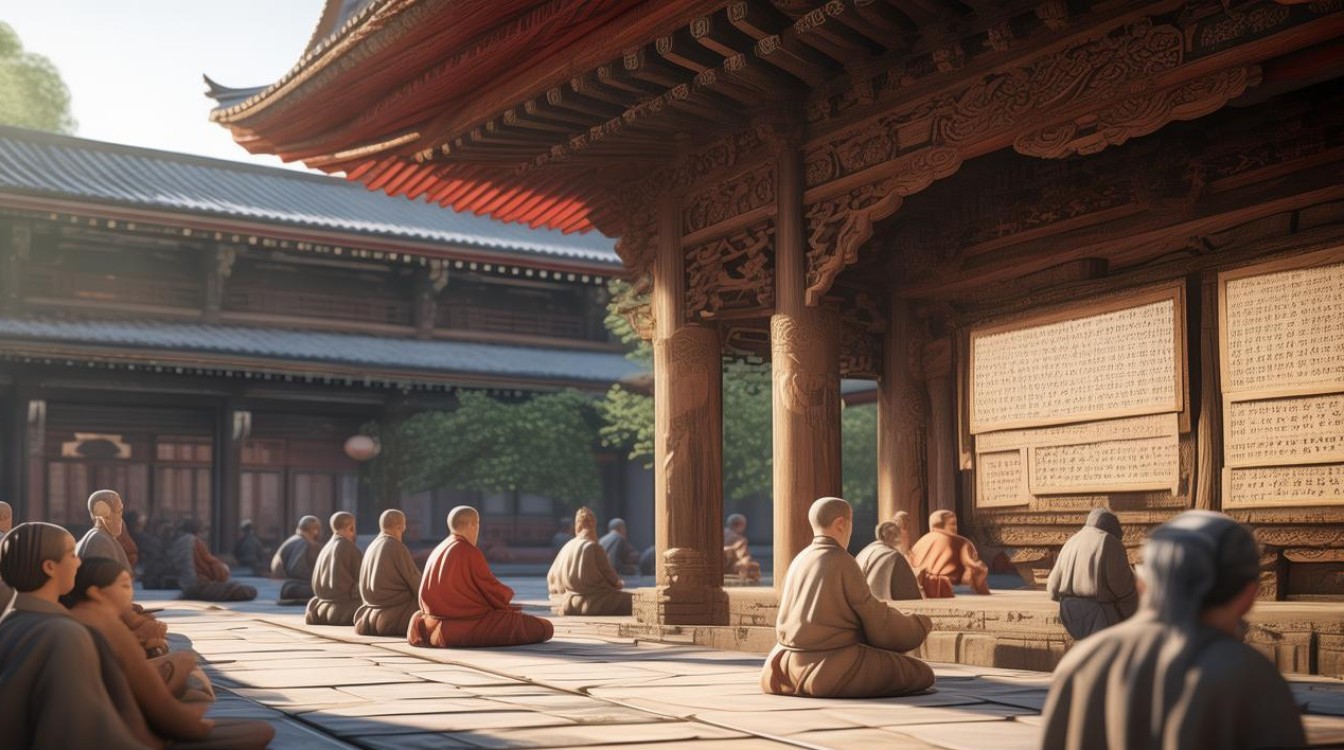

撰写禅班方案前,需先明确核心定位:是面向初学者的“体验式禅修”,还是针对有修行基础者的“精进禅修”?或是结合文化体验的“主题禅班”(如亲子禅、职场禅、茶禅一味)?不同定位直接决定课程内容与形式,体验式禅班侧重“入门引导”,通过简单禅修动作与经典故事让学员快速感受禅意;精进禅班则需深入经典研习与 prolonged 打坐,强调系统性修行。

目标人群的画像也至关重要:是都市白领减压、亲子家庭互动,还是传统文化爱好者?针对年轻人,可增加“禅与现代生活”的讨论;针对家庭,可设计“亲子抄经”“家庭禅修游戏”等互动环节,定位清晰后,方案才能精准触达需求,避免内容泛化。

设计:兼顾“传统内核”与“现代体验”

禅班课程需以“戒定慧”为根本,但需用现代语言与形式转化,让学员易于接受,核心模块可包括:

禅修基础:从“身”到“心”的入门

- 理论引导:用通俗语言讲解“什么是禅”“禅修的目的”,避免过多宗教术语,结合生活案例(如“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉”的专注力培养)。

- 姿势训练:教授“七支坐法”(跏趺坐、散坐等),强调脊柱挺直、肩膀放松,配合呼吸观察(数息法、随息法),解决初学者“腿麻”“走神”的常见问题。

- 日常禅修:将禅修融入生活,如“行禅”(缓慢行走时专注每一步)、“食禅”(过斋时细嚼慢咽,感受食物本味),让学员理解“平常心是道”。

经典智慧:从“文字”到“实修”的桥梁

选取短小精悍的经典,如《心经》《六祖坛经》选段,结合法师开示与小组讨论,避免“照本宣科”,讲解“色即是空”时,可引导学员观察“杯子”的材质(色)、形状(受)、用途(想),理解“事物本质的无常性”,而非停留在抽象概念。

主题体验:结合寺庙特色与文化场景

利用寺庙资源设计特色环节,如:

- 抄经静心:提供《心经》经文与笔墨,让学员在抄写中专注当下,感受“一笔一画皆是修行”;

- 茶禅一味:在茶室中学习茶道礼仪,通过泡茶、品茶体会“和敬清寂”,理解“禅茶一味”的生活哲学;

- 晨钟暮鼓:参与寺庙早晚功课,体验僧人的日常作息,在钟声中感受宁静,在暮鼓中反思内心。

互动交流:从“个体”到“社群”的联结

设置“禅修分享会”,鼓励学员分享体验中的困惑与感悟,法师引导而非评判,营造安全、包容的交流氛围,针对职场人群,可增设“禅与压力管理”讨论,教用“呼吸觉察法”应对焦虑;针对亲子家庭,设计“家庭禅修契约”,引导家长与孩子共同制定“静心时间”。

以下为“一日禅班课程模块”表格示例,供参考:

| 时间段 | 课程模块 | 内容要点 | 形式说明 |

|---|---|---|---|

| 6:30-7:00 | 晨起早课 | 诵经(如《大悲咒》)、礼佛、绕佛 | 集体参与,体验僧人日常 |

| 7:00-7:30 | 过斋(早餐) | 食禅实践:止语、细嚼慢咽,感恩食物 | 寺斋堂,遵循“食存五观” |

| 8:00-9:30 | 禅修基础 | 七支坐法教学、数息法练习、常见问题解答(腿麻、走神) | 理论+实操,法师一对一指导 |

| 9:45-11:15 | 经典智慧 | 《心经》讲解:“照见五蕴皆空”的现代意义,小组讨论“生活中的‘空’” | 法师开示+互动分享 |

| 11:30-12:30 | 行禅体验 | 寺庙内缓慢行走,专注脚步与呼吸,观察自然(树、花、风) | 户外集体,结合自然环境 |

| 12:30-13:30 | 午斋 | 食禅实践,餐后经行 | 寺斋堂 |

| 13:30-15:00 | 主题体验 | 抄经/茶禅二选一,专注当下,感受“慢生活” | 分组体验,提供工具 |

| 15:15-16:45 | 禅修分享会 | 学员分享体验困惑,法师引导“如何将禅修融入日常生活” | 圆桌讨论,鼓励开放表达 |

| 17:00-17:30 | 回向与结营 | 共诵回向偈,发放禅修纪念品(如书签、抄经本),合影留念 | 集体仪式,强化仪式感 |

流程安排:注重节奏与体验感

禅班的流程需“张弛有度”,避免过度紧凑导致学员疲劳,上午以“理论+基础禅修”为主,下午通过“主题体验+分享”放松身心;每日安排“静默时段”(如午斋后至下午活动前),禁止使用电子设备,营造沉浸式环境。

时间规划需考虑学员的体力与注意力:禅修单次时长从20分钟开始,逐步增至40分钟(如一日禅班),避免初学者因“坐不住”产生挫败感;每节课程间安排10分钟休息,提供温水、寺院自制茶点,体现人文关怀。

宣传文案撰写:传递价值,引发共鸣

禅班的宣传文案需避免“宗教化”话术,聚焦“现代人的精神需求”,如“在快节奏中找到内心的锚点”“给情绪一个出口”“与孩子一起慢下来成长”,标题可结合场景与情感,如“【XX寺·秋日禅修营】7日止语观心,在千年古刹遇见真实的自己”“职场人的‘心灵SPA’:半天禅修课,教你告别焦虑”。

结构建议:

- 痛点切入:描述现代人常见的困扰(压力大、注意力分散、人际关系焦虑),引发共鸣;

- 解决方案:介绍禅班如何通过“禅修+经典+体验”帮助学员解决痛点,如“通过呼吸觉察,3分钟平复情绪”“抄经练习,提升专注力”;

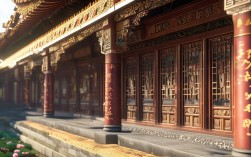

- 寺庙特色:突出场地优势(如千年古刹、清幽环境)、师资力量(如法师修行经验、心理学背景导师);

- 报名信息:明确时间、费用(公益禅班可注明“随喜乐助”)、报名方式(二维码、电话)、注意事项(穿着宽松、禁酒等)。

注意事项:细节体现专业与温度

禅班方案需包含“学员须知”,提前告知纪律与健康要求:

- 健康提示:有高血压、心脏病等不适宜打坐的疾病者需提前说明;建议穿着宽松衣物,避免裙装、紧身裤;

- 纪律要求:静默时段保持止语,手机调至静音或交由工作人员保管;尊重寺庙规矩,不随意进入僧人寮房、殿堂;

- 物资准备:寺庙可提供坐垫、经书、抄经工具,学员需自带个人洗漱用品、水杯、宽松衣物;

- 应急预案:配备急救箱,与附近医院建立联系;针对恶劣天气(如暴雨),提前调整户外活动安排。

相关问答FAQs

Q1:寺庙禅班文案中如何突出“差异化”,避免同质化?

A1:差异化需从“独特资源”与“精准人群”切入,若寺庙位于山林,可主打“森林禅修”,结合自然景观设计“观树禅”“听风禅”;若寺庙有非遗传承(如传统抄经、梵呗音乐),可开设“非遗禅修课”,让学员在学习技艺中体悟禅意,针对细分人群,如“创业者禅修班”,可聚焦“决策中的定力培养”,结合禅修与商业案例讨论,满足特定需求,避免泛泛而谈“静心”“减压”,而是用具体场景与体验让文案有记忆点。

Q2:撰写禅班课程时,如何平衡“传统禅修”与“现代体验”?

A2:传统是根基,现代是桥梁,传统禅修需保留核心内容(如打坐姿势、经典研习、丛林规矩),确保禅修的纯粹性;现代体验则需用“转化思维”降低门槛,

- 语言转化:将“无我”转化为“放下对‘固定自我’的执念”,用“情绪觉察”代替“断除烦恼”;

- 形式创新:将“禅修日记”改为“禅修手账”,用绘画、贴纸记录感受,吸引年轻学员;

- 场景融合:在“职场禅修课”中,用“会议中的呼吸觉察”替代“长期闭关”,让禅修融入日常工作场景。

关键是“守住内核,创新形式”,让传统智慧在现代语境中“活起来”,而非为了迎合而削弱禅修本质。