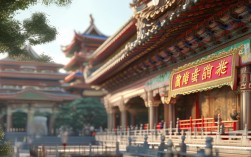

寺庙作为传承宗教文化、服务信众的重要场所,其管理方式的创新既是适应现代社会发展的必然要求,也是守护文化根脉的关键举措,传统寺庙管理模式多依赖师徒传承和经验积累,在数字化、年轻化、多元化的今天,亟需通过系统性创新实现“守正”与“创新”的平衡,构建兼具文化底蕴与现代效能的管理体系。

组织架构的创新是基础,传统寺庙多采用“住持-僧团-执事”的层级架构,决策效率与专业化程度不足,创新管理可建立“管委会+专项小组”的现代治理结构:管委会由住持、僧人代表、居士代表及法律、财务等专业顾问组成,负责重大事项决策;下设文化传承、数字化运营、公益服务、安全保障等专项小组,明确权责边界,提升管理精细化水平,某知名寺庙通过引入“职业经理人”制度,由专业人士负责日常运营,僧团专注宗教修行与文化传承,既保障了宗教活动的纯粹性,又提升了管理效率。

数字化管理是核心驱动力,在“互联网+”背景下,寺庙需打破“围墙思维”,构建线上线下融合的管理体系,线上可搭建集预约礼佛、法务咨询、文化传播、公益捐赠于一体的智慧平台,通过大数据分析信众需求,优化服务供给;线下则应用物联网技术,对文物、消防、人流等进行实时监控,例如安装智能烟感报警系统、电子客流计数器,建立应急预案数据库,提升安全管理智能化水平,区块链技术可应用于捐赠资金管理,实现每一笔善款的流向可追溯,增强透明度与公信力。

文化传承与服务的创新是落脚点,寺庙管理创新需以“文化活态传承”为核心,避免“重硬件轻内涵”,可开发“数字文物库”,通过3D扫描、VR技术还原历史场景,让文物“开口说话”;结合现代审美设计文创产品,如禅意香具、经文笔记本等,让传统文化融入日常生活,服务层面,需从“单一礼佛”向“多元服务”延伸,设立“一站式”服务中心,为老年人提供免费理发、健康咨询,为年轻人开设禅修体验课、心理疏导室,实现“宗教服务+社会服务”的双轮驱动。

安全保障是底线,寺庙安全管理需从“被动应对”转向“主动防控”,建立“人防+技防+制度防”的三位一体体系,定期开展消防演练、急救培训,与周边医院、消防部门建立联动机制;制定《文物日常养护规范》《大型活动安全预案》等制度,明确责任到人;引入第三方机构进行安全评估,及时排查隐患,确保寺庙安全无虞。

人才培养是长效保障,传统寺庙人才培养多依赖“师带徒”,知识结构单一,创新管理需构建“宗教修行+现代技能”的培养体系:与高校合作开设“寺庙管理研修班”,僧人系统学习法律、财务、新媒体运营等知识;建立“老中青”人才梯队,鼓励年轻僧人参与数字化项目、文化活动,在实践中提升综合能力;完善居士志愿者培训机制,定期组织服务技能、文化素养培训,打造专业化服务团队。

相关问答FAQs

Q:寺庙创新管理是否会削弱宗教属性?

A:不会,创新管理是对管理方式和传播手段的优化,核心教义、修行传统、宗教仪式等根本属性不变,线上平台传播佛法教义,线下禅修体验深化修行,二者结合反而通过更贴近现代生活的方式强化了宗教文化的吸引力,让信众在创新中感受到传统的生命力。

Q:如何平衡商业开发与文化保护?

A:商业开发需以“文化传承为内核”,严格遵循“三限原则”:限范围(仅允许与佛教文化相关的文创、体验项目)、限规模(避免过度商业化破坏寺庙清净氛围)、限用途(商业收入专项用于寺庙维护、文物保护和公益慈善),建立由信众、宗教部门、文化专家组成的监督小组,定期公开收支情况,确保商业开发成为文化传播的载体而非目的。