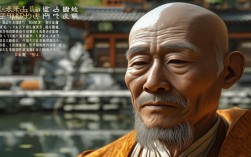

峡山抬菩萨图片记录的是中国潮汕地区峡山一带传统民俗活动“抬菩萨”的生动场景,这一活动承载着当地民间信仰、社区记忆与文化认同,是观察岭南民俗文化的重要窗口,峡山位于广东省汕头市潮南区,自古商贸繁荣,民间信仰氛围浓厚,“抬菩萨”作为当地游神赛会的重要组成部分,通常在春节、元宵节或特定神诞日举行,旨在祈求风调雨顺、国泰民安,其仪式庄重而热烈,图片则凝固了这些充满生命力的瞬间。

从历史渊源看,峡山抬菩萨活动可追溯至明清时期,当地村民信奉“三山国王”等地方神明,认为神明能护佑一方水土,早期活动以宗族为单位,后逐渐发展为社区联动的集体仪式,图片中保留的老照片显示,百年前的抬菩萨队伍已有规模,神轿装饰朴素但庄重,参与者身着传统服饰,神情虔诚,体现了信仰的延续性,当代图片则记录了活动的演变:神轿更加精美,融入木雕、漆画、刺绣等工艺,轿顶饰以龙凤祥纹,轿身绘有历史故事,既保留传统元素,又加入现代审美,成为非遗保护的生动案例。

活动流程严谨而富有层次,图片捕捉的正是不同阶段的关键场景,准备阶段,村民会提前清洁神像、装饰神轿,图片中常可见工匠精心雕刻轿沿,或妇女们缝制绣有“国泰民安”的旗幡;起驾时,道士诵经祈福,鸣锣开道,图片中身着道袍的法师手持法器,神像被小心翼翼地抬出庙宇,周围村民焚香跪拜,烟雾缭绕中透着肃穆;巡游阶段,神轿沿村道巡行,经过每家每户时,户主会在门前摆设供桌,奉上牲礼、水果,图片中供桌上的“三牲”、米糕与村民期待的眼神,构成信仰与生活的交融;驻驾时,神轿暂歇于广场或祠堂,村民围聚观看潮剧表演或英歌舞,图片中演员的脸谱与观众的笑脸,展现民俗活动的娱乐功能;回驾时,队伍缓缓返回庙宇,图片中神轿在暮色中远去,留下村民的余韵与期盼。

峡山抬菩萨图片的视觉语言丰富多元,构图上,多采用中景与近景结合,既展现巡游队伍的整体气势,又突出神像的细节(如金漆面容、手持法器)与参与者的神态(如孩童的好奇、长者的虔诚);色彩上,以红、黄、金为主色调,神轿的红绸、金饰与神像的金漆形成强烈视觉冲击,村民的蓝衫、黑裤则形成低调的底色,凸显仪式的庄重感;光影上,常利用自然光或香火光,烟雾在光线下形成朦胧效果,赋予画面神秘感与层次感,这些图片不仅是民俗记录,更是艺术创作,通过光影与构图的巧妙运用,将民间信仰的庄严与生活的鲜活融为一体。

从文化内涵看,峡山抬菩萨图片是社区凝聚力的象征,活动中,不同姓氏、年龄的村民共同参与,抬轿、祭拜、后勤分工明确,图片中并肩而行的青壮年、携手观看的老人,体现了“守望相助”的乡土伦理,图片也反映了人与自然的关系,如巡游路线沿溪流、农田展开,寓意“神明巡境,五谷丰登”,体现了传统农业社会对自然的敬畏与依赖,图片中的神像服饰、轿身纹样等细节,蕴含着潮汕地区的审美观念与工艺智慧,是研究岭南民俗文化的重要视觉资料。

随着时代发展,峡山抬菩萨活动从单纯的信仰仪式,逐渐演变为文化展示与旅游吸引的载体,现代图片中,常可见游客参与其中,或无人机拍摄的巡游全景,传统与现代的碰撞让这一古老民俗焕发新生,无论形式如何变化,图片中那份对美好生活的祈愿、对社区情感的维系,始终是峡山抬菩萨活动的核心精神。

相关问答FAQs

Q1:峡山抬菩萨活动一般在什么时间举行?有哪些特定习俗?

A:峡山抬菩萨多在春节(正月初一至十五)、元宵节或“三山国王”神诞日(农历二月二十五)举行,习俗包括:起驾前“请神”(由族中长者主持净香)、巡游时“放铳”(三声铳响象征神明驾临)、驻驾时“跳火堆”(驱邪纳吉)、回驾后“谢神”(村民分食“平安米”),这些环节在传统图片中均有清晰记录,体现了仪式的完整性。

Q2:抬菩萨图片中的神像和轿子有什么特殊寓意?装饰有何讲究?

A:神像多为地方保护神(如三山国王),寓意“守护一方,消灾降福”;轿子是神明的“座驾”,象征神明的威严与地位,装饰上,轿顶常饰“双龙戏珠”,寓意尊贵;轿身两侧挂“回避”“肃静”牌,模仿古代官员仪仗;轿围绣有“八仙过海”“二十四孝”等图案,既宣扬道德教化,又体现工艺精湛,这些细节在高清图片中可见一斑,是潮汕民俗文化的缩影。