寺庙在中国文化中,既是宗教信仰的载体,也是文人情感的寄托与哲思的源泉,从唐诗的空灵到宋词的深沉,寺庙的钟声、禅房、古木、烟雨,都化作诗句中的意象,承载着文人的孤独、超脱、怀古与悟道,这些诗句如同一幅幅水墨画,将寺庙的禅意与文人的心境交织,成为中华文化中独特的审美符号。

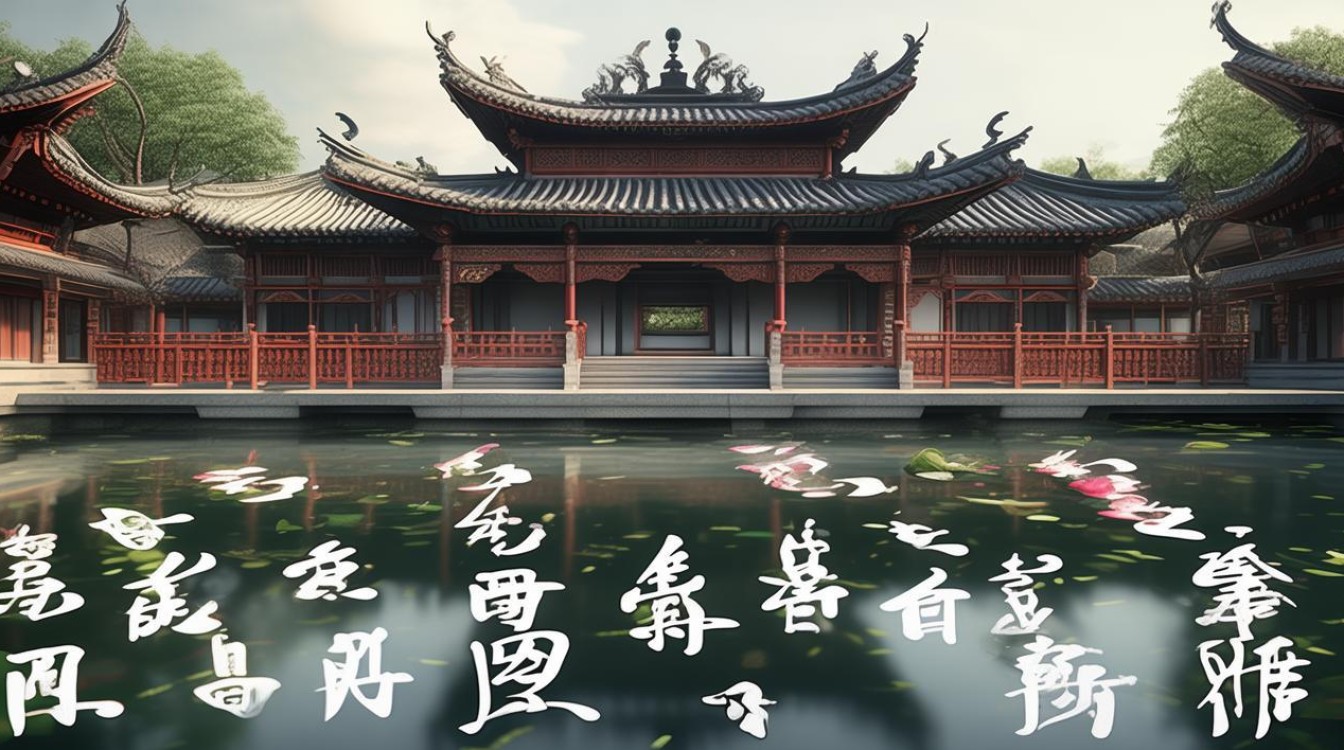

建筑与禅境:凝固的空灵

寺庙的建筑,从山门到禅房,从钟楼到佛塔,每一处都凝结着匠心的智慧与禅意的象征,王维在《题破山寺后禅院》中写下“清晨入古寺,初日照高林”,以“古寺”“高林”开篇,晨光中的寺庙显得庄重而宁静;“曲径通幽处,禅房花木深”,蜿蜒的小径与繁茂的花木,将禅房隐藏于幽静处,暗示“曲径通幽”的禅理——通往觉悟之路,往往需要穿过世俗的迷雾,常建的“山光悦鸟性,潭影空人心”,则将寺庙的自然环境融入禅境:山间的光芒让鸟儿也变得愉悦,潭中的倒影映照出人心的空明,人与自然在寺庙的场域中达到和谐,这种对建筑与自然融合的描绘,展现了寺庙作为“人间净土”的特质,让诗句在视觉与意境上都充满空灵感。

僧人与修行:心灵的镜像

寺庙中的僧人,是诗句中另一道独特的风景,他们或独坐参禅,或诵经礼佛,或云游四方,成为文人观察与想象的对象,李白的《访戴天山道士不遇》中,“溪午不闻钟”,诗人寻访山寺却未闻钟声,暗示道士(或僧人)的修行已深,与自然融为一体;“野竹分青霭,飞泉挂碧峰”,山寺在青霭飞泉中若隐若现,既是对景色的描绘,也是对僧人“隐于山林”修行状态的隐喻,刘长卿的“苔色苍苍掩翠微,松花落尽无人归”,以“苔色”“松花”写寺庙的寂寥,“无人归”则暗含对僧人坚守孤寂的敬佩,这些诗句中的僧人,并非简单的宗教符号,而是文人心中“超脱世俗”的理想化身,他们的修行之路,也成为诗人反思自身生命状态的镜子——在喧嚣的尘世中,如何保持内心的澄澈与坚定。

自然与禅意:天地的对话

寺庙多建于深山幽谷,与自然景物相依相生,因此诗句中的寺庙,常常与自然意象交融,形成“天人合一”的禅意,王维的“不知香积寺,数里入云峰,古木无人径,深山何处钟”,从“云峰”“古木”“深山”中,读者仿佛能听到隐约的钟声,感受到香积寺与自然的浑然一体,苏轼的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”(《题西林壁》),虽未直言寺庙,但庐山作为佛教名山,其“不识真面目”的哲思,正是寺庙禅意的延伸——自然本身就是最深刻的经书,只有放下执念,才能领悟其真谛,这种将自然景物与禅理结合的写法,让寺庙诗句超越了单纯的写景,成为对生命与宇宙的哲学思考:在自然的怀抱中,寺庙是人与天地对话的桥梁,而诗句则是这场对话的记录。

历史与沧桑:时间的见证

寺庙的兴衰,往往与朝代更迭、历史变迁紧密相连,因此诗句中的寺庙,也常常承载着历史的厚重感,杜牧的“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,以“四百八十寺”的虚写,再现南朝佛教的鼎盛;而“烟雨中”的“楼台”,则暗示了时光流逝、繁华不再的沧桑——曾经的香火鼎盛,如今只剩下朦胧的烟雨,如同南朝的兴亡,在历史的长河中渐行渐远,刘禹锡的“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回”(《石头城》),虽写古城,但“故国”中必有寺庙的遗迹,“空城”的寂寞,也是寺庙历史命运的写照:它们曾见证王朝的崛起与衰落,如今只能在风雨中静默,诉说着人事的变迁,这些诗句中的寺庙,不再是单纯的宗教场所,而是历史的见证者,让读者在诗句中触摸到时光的温度,感受到历史的厚重。

经典寺庙诗句赏析

| 朝代 | 诗人 | 诗句 | 出处 | 赏析 |

|---|---|---|---|---|

| 唐 | 王维 | 清晨入古寺,初日照高林,曲径通幽处,禅房花木深。 | 《题破山寺后禅院》 | 以“古寺”“禅房”为核心,通过“曲径”“花木”的幽静意象,勾勒出空灵的禅境,“空人心”直指禅理。 |

| 唐 | 常建 | 山光悦鸟性,潭影空人心,万籁此俱寂,但余钟磬音。 | 《题破山寺后禅院》 | “山光”“潭影”与自然相融,“钟磬音”以动衬静,体现寺庙的宁静与超脱,是禅意与自然的完美结合。 |

| 唐 | 杜牧 | 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。 | 《江南春》 | 以“四百八十寺”虚写南朝佛教之盛,“烟雨中”则暗示历史沧桑,寄托兴亡之感。 |

| 唐 | 李白 | 溪午不闻钟,野竹分青霭,飞泉挂碧峰。 | 《访戴天山道士不遇》 | “不闻钟”暗示寺庙遥不可及,“青霭”“野竹”勾勒山寺的朦胧美,表达寻访未遇的怅惘。 |

| 宋 | 苏轼 | 不识庐山真面目,只缘身在此山中。 | 《题西林壁》 | 虽未直言寺庙,但庐山多古寺,诗句以禅理写山景,暗合“看破放下”的禅意,充满哲思。 |

| 宋 | 辛弃疾 | 千峰云起,骤雨一霎儿价……只消山水光中,无事过这一夏。 | 《丑奴儿近·博山道中即事》 | 博山有寺,词中“山水光中”暗合寺庙的清幽,“无事过夏”体现对寺庙隐逸生活的向往。 |

| 宋 | 陆游 | 小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。 | 《临安春雨初霁》 | “深巷”“小楼”或有寺庙隐于其间,“分茶”是僧人雅事,诗句暗含对寺庙闲适生活的追忆。 |

| 唐 | 刘长卿 | 苔色苍苍掩翠微,松花落尽无人归。 | 《碧涧别墅喜皇甫侍御相访》 | “翠微”指山寺,“无人归”“无相识”写寺庙的孤寂,隐含诗人对超脱世俗的向往。 |

相关问答FAQs

问题1:为什么寺庙成为古代诗人重要的创作意象?

解答:寺庙在古代不仅是宗教信仰中心,更是文人精神世界的“避难所”,寺庙的宁静、超脱与自然融合,契合了文人“隐逸”“出世”的思想追求,如王维、常建等诗人通过寺庙诗句表达对世俗的疏离;寺庙的历史积淀(如南朝四百八十寺)与兴衰变迁,成为文人反思历史、抒发感慨的载体,如杜牧、刘禹锡的诗句以寺庙写沧桑;寺庙中的钟声、禅房、僧人等意象,具有丰富的象征意义,能引发诗人对生命、哲思的联想,因此成为创作的重要意象。

问题2:跟寺庙有关的诗句中,常见的意象有哪些?分别代表什么含义?

解答:寺庙诗句中的常见意象及其含义主要包括:①钟声:象征警醒、超脱,如“万籁此俱寂,但余钟磬音”,以钟声衬托宁静,暗示禅意的觉醒;②禅房/古寺:代表修行场所与心灵净土,如“曲径通幽处,禅房花木深”,禅房的幽深象征觉悟之路的曲折;③烟雨/云峰:营造朦胧、悠远的意境,如“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,烟雨暗示历史的模糊与沧桑;④松竹/青霭:象征高洁与隐逸,如“野竹分青霭,飞泉挂碧峰”,松竹青霭勾勒出僧人生活的清幽环境;⑤潭影/山光:体现“空”“静”的禅理,如“潭影空人心”,潭中的倒影映照人心的空明,暗含“放下执念”的禅意,这些意象共同构成了寺庙诗句独特的审美体系,将自然、宗教与人文情感融为一体。