在南无观世音菩萨的信仰体系中,观世音菩萨作为大乘佛教中慈悲的象征,承载着无数众生对苦难的解脱与对安宁的向往。“南无”意为皈依、敬礼,表达修行者对菩萨的恭敬与信顺;而“观世音”则取自梵语Avalokiteshvara的意译,意为“观照世间众生苦难的声音”,其核心特质便是“寻声救苦,有求必应”,在佛教经典与民间信仰的交融中,观世音菩萨的形象日益丰满,成为跨越时空、连接圣凡的精神纽带。

观世音菩萨的悲愿源于对众生苦难的深切感知。《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》中明确记载,若有无量百千万亿众生受诸苦恼,但能至诚称念观世音菩萨名号,菩萨便会“即时观其音声”,令其解脱,这种“无缘大慈,同体大悲”的精神,使其超越阶级、种族、信仰的界限,成为一切苦难众生的庇护者,无论是生老病死的无奈,还是水火刀兵的惊恐,抑或心灵困境的迷茫,众生只要以至诚心祈念,菩萨便会以不同化身应现,给予救度,这种感应并非简单的“神力显化”,而是菩萨悲愿与众生信心和合的结果,正如《楞严经》所言:“众生被困厄,无量苦逼身,观音妙智力,能救世间苦。”

在菩萨的诸多应化形象中,千手千眼观音尤为殊胜,千手象征遍护一切众生,千眼代表遍知世间一切需求,二者结合,体现菩萨“悲智双运”的圆满境界,每一只手中持有一物,如宝珠、杨柳、宝镜等,分别代表不同的救度法门:宝珠表满足众生物质需求,杨柳表清净众生烦恼,宝表破除无明愚痴,这一形象不仅是艺术创作的巅峰,更是对菩萨“恒顺众生,随缘救度”教义的直观诠释——菩萨的救度如同阳光普照,不遗漏任何一个角落,也不区分众生的善恶亲疏,唯以慈悲为出发点,给予最恰当的帮助。

观世音菩萨的信仰在中国历史上经历了深刻的本土化演变,早期佛教中的观世音菩萨多呈男性相,勇猛威严,体现菩萨“降伏烦恼”的智慧;随着与中国传统文化的融合,其形象逐渐柔和化、女性化,尤其在唐宋以后,“慈眉善目、璎珞庄严”的女性形象成为主流,这与民间对“母性慈悲”的期待高度契合,妙善公主的传说将菩萨与中国孝道文化结合,使其从遥远的“西方菩萨”转变为本土化的“慈航道人”;而送子观音、财宝观音等应化形象,则反映了世俗生活中对生育、财富等需求的祈愿,这种“世俗化”并非对信仰的稀释,而是菩萨“随缘应化”的体现——通过贴近众生的生活需求,引导众生从对现世利益的追求,转向对生命究竟意义的思考。

从修行层面看,观世音菩萨的信仰不仅是“他力救度”的寄托,更是“自力修行”的指南。《普门品》强调“念念勿生疑,观世音汝知”,称念名号的核心在于“念”与“知”:通过反复称念菩萨名号,收摄散乱心,培养对菩萨悲愿的信心;通过“知”菩萨的慈悲与智慧,反观自身,学习“无缘大慈,同体大悲”的精神,正如弘一法师所言:“念佛名号,非求佛来加护,乃自心感自心。”真正的感应,并非外在的“神迹”,而是内心的转化——通过观世音菩萨的教诲,学会以慈悲心对待他人,以智慧心面对困境,最终达到“心佛众生,三无差别”的境界。

以下是观世音菩萨主要应化形象及其象征意义的简表:

| 应化形象 | 象征意义 | 经典依据/文化背景 |

|---|---|---|

| 千手千眼观音 | 悲智双运,遍护众生、遍知世间需求 | 《千手千眼陀罗尼经》 |

| 送子观音 | 满足众生生育需求,象征生命的延续 | 中国民间信仰,融合孝道文化 |

| 水月观音 | 清净无染,观照万物如水中月影 | 《华严经》,体现“应无所住而生其心” |

| 杨枝观音 | 疗愈众生身心疾苦,象征慈悲清凉 | 《千手千眼陀罗尼经》,杨柳枝有“去垢除病”之意 |

FAQs

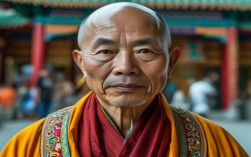

问:观世音菩萨是男性还是女性?为何不同文化中形象差异较大?

答:观世音菩萨的本质是超越性别相的“法身大士”,其性别形象是“应化”的结果,在原始佛教及印度艺术中,观世音菩萨多呈男性相,象征勇猛降魔的智慧;传入中国后,因慈悲柔和的特质与传统文化中“母性慈爱”的形象契合,逐渐女性化,这种差异并非矛盾,而是菩萨“随缘应化”的体现——为度化不同根器的众生,示现不同的形象,引导众生关注其“慈悲”本质而非外在相状。

问:如何理解“观世音菩萨寻声救苦”?是否只要念诵名号就能解决所有问题?

答:“寻声救苦”的核心是“感应道交”,即菩萨的悲愿与众生的信心和合,念诵名号并非“迷信式”的祈求,而是通过“称名”收心,培养对菩萨的信心与自身的慈悲心,真正的救度包含两层:一是“他力救度”,即菩萨在众生危难时给予外在的护持(如化为人相助、避免灾厄);二是“自力救度”,即通过念诵名号启发内心的慈悲与智慧,学会面对困境、化解烦恼,正如《华严经》所言:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造。”名号是“心”的提醒,真正的解脱源于内心的转化。